福井県内の原発にたまり続ける使用済み核燃料。県は長年、県外への搬出を求めている。関西電力は、搬出先としていた再処理工場(青森県六ケ所村)の完成延期を受けて見直した新たなロードマップ(工程表)を2025年2月13日、県などに提示した。関電は今回の工程表に「実効性がある」と強調するが“計画の要”となる再処理工場は、これまで27回にわたり延期している。果たして県は工程表の実効性をどう判断するのか。

40年超運転継続への“代替案”として提示

関西電力は「2023年末までに中間貯蔵施設の県外候補地を示せなければ、40年を超える原発の稼働を停止する」とした県との約束の“代替案”として、県内の使用済み核燃料を2027年度以降の再処理工場への搬出を含む工程表を2023年10月に提示。県や地元自治体は、これをもって40年超原発の稼働継続に合意した経緯がある。しかし、再処理工場の完成が遅れたことから工程表を見直す必要に迫られた。杉本知事は▼実効性のある中身▼国が前面に立ち主体的に取り組むことを求め、期限を2025年2月17日の県議会開会までとした。

県が示す期限が4日後に迫った2025年2月13日、関西電力の水田仁原子力事業本部長が、国の原子力政策を推進する資源エネルギー庁の山田仁資源エネルギー政策統括調整官とともに、見直した工程表や国の支援策を中村保博副知事に説明した。

搬出計画の“要”の再処理工場は度々、竣工が延期

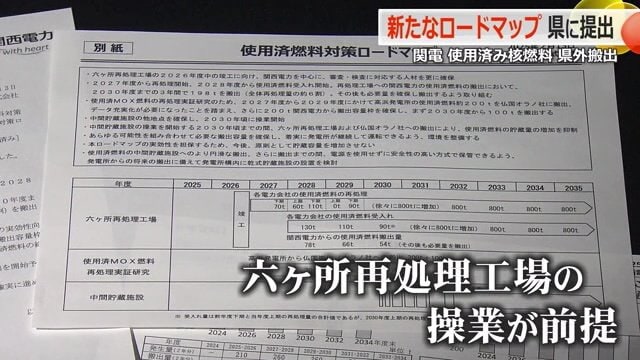

今回の工程表では、2026年度に竣工し2028年度から受け入れ開始予定の再処理工場に、2028年度から2030年度までの3年間に県内の原発から出る使用済み核燃料198トンを搬出。その後も、再処理工場全体の処理量の約2割に当たる分の搬出を続けるとしている。

また、再処理実証研究を行っているフランスへの搬出を200トンから400トンに倍増させること、2030年頃の操業開始を予定している中間貯蔵施設に搬出することも盛り込んだ。

関電の水田原子力本部長は「将来的には県内原発の貯蔵量が減少することを定量的に見せられた」と説明。前回と同様、再処理工場の計画通りの操業が前提であることについては「再処理工場への支援もこれまでよりもかなり踏み込んで管理し、国との連携や審査も順調に行っているので実現できる」と強調した。

資源エネ庁の山田調整官も「使用済み核燃料対策協議会の幹事会を年に1回から四半期に1回開くなど頻度を増やす。(再処理工場竣工の運営を行う)日本原燃から毎月聞き取りし国の管理を強化して進められる」と理解を求めた。

今後は2月17日に開会する県議会や、原発の立地自治体で実効性が議論されることになる。

電力消費地との“痛み分け”

「使用済み核燃料の県外搬出」は、1990年代の栗田幸雄知事の原子力政策まで遡る。

電力の生産地と消費地が“痛みを分け合う”という意味で「中間貯蔵施設の県外立地」つまり「使用済み核燃料は県外に搬出を」と要望したのが始まり。その後、西川知事や杉本知事もこの政策を踏襲し、四半世紀以上続く県の原子力政策の延長線上にある。

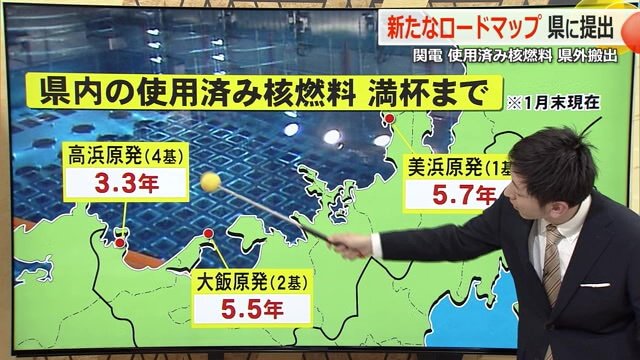

関電が県内で稼働させる原発は7基で、使用済み核燃料を保管するプールが満杯になるまで、最も短い高浜原発では約3年。満杯になれば原発は停止しなければならず、関電がカバーする関西地域の電力供給に大きな悪影響を与えることになる。

また、東日本大震災で起きた福島第一原発のように冷却装置の電源が故障するとプール内の熱が上がり、大量の放射性物質が放出する大事故につながりかねない。それを防ぐためにも、原発内に長期間とどめず“安全性が高い”中間貯蔵施設に移して保管することが望ましいとされている。

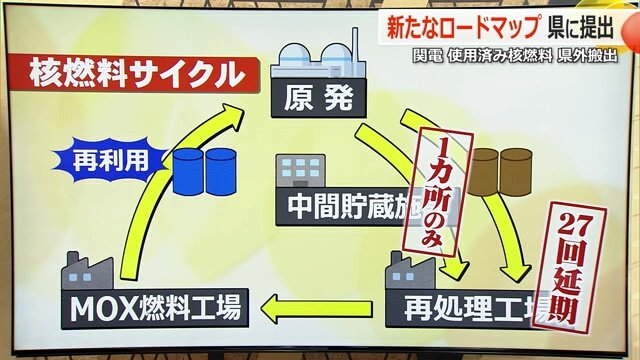

国が描く核燃料サイクル

関電は今回の工程表について、国との連携を盾に実効性があると説明した。国は、使用済み核燃料については、廃棄ではなく再利用する「核燃料サイクル」を前提としている。使用済み核燃料に残るウランやプルトニウムを「再処理工場」でMOX燃料にして再利用する計画で、処理までに仮置きするのが「中間貯蔵施設」だ。

しかし核となる「再処理工場」は青森県六ケ所村で建設が進められているものの、これまで27回にわたり竣工が延期。さらに「中間貯蔵施設」も青森県むつ市の1カ所のみのため、当然、国内すべての使用済み核燃料は貯蔵できない。2カ所目の建設も山口県上関町での計画段階で止まったまま。関電は今回の工程表で、フランス、中間貯蔵施設、再処理工場の3つの搬出先を示しているが、再処理工場の竣工が再び延期されれば、工程表も再び見直さざるを得ない。核燃料サイクルをめぐる国の指導力も問われている。