子供や若者の自殺が後を絶たない。厚労省によると、2024年の小中高生の自殺者は過去最多となった。その背景について専門家は「SNSの普及で人間関係のやりとりを直接経験する場が少なくなった」と指摘する。

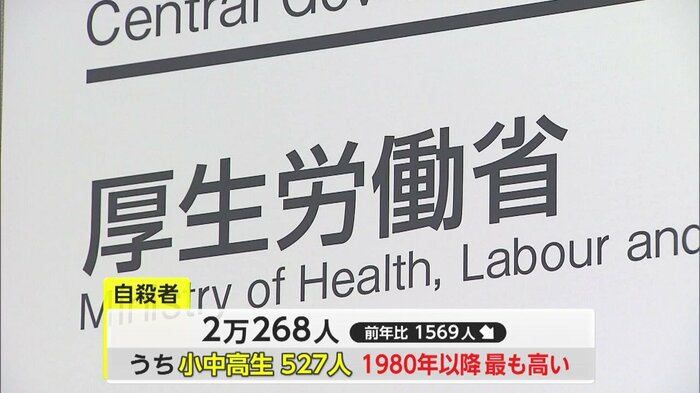

小中高生の自殺は過去最多

厚生労働省は2025年1月、前年1年間の自殺者数は2万268人と発表した。自殺者の総数は前の年と比べて減少したが、小中高生の自殺者は527人で、統計のある1980年以降、最多となった。

2023年と2024年の自殺の原因・動機を比べると、「学校問題」だけ唯一増加している。内訳では「いじめ以外の学友との不和」が最も増えていて、次に「入試以外の進路に関する悩み」が続く。

SNSでつながっても安心できない

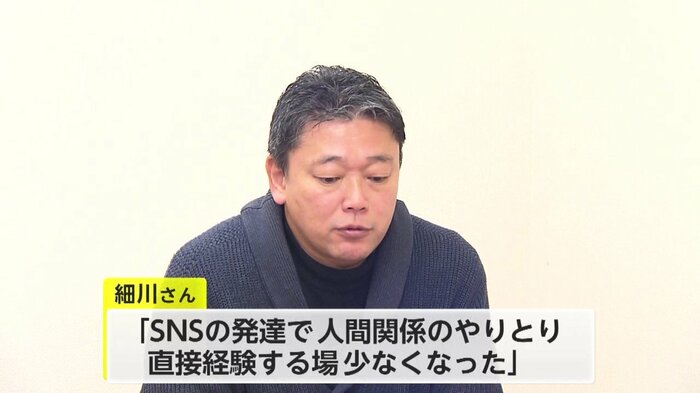

「公認心理師」の国家資格を持つ細川佳博さんに子供や若者の自殺増加の背景について話をきいた。

細川さんは子供や若者の自殺の増加に関して、「SNSなどいろいろな情報媒体があるが、実のところ、本当のところでは、安心できる状況、そういう場が難しくなってしまった。メディア上ではつながっているが、直接の人間関係が難しくなってしまっている」とSNSの普及によって社会が大きく変わってきている現状が背景にあると指摘する。

佐賀県公認心理師協会 細川佳博さん:

(SNSなどで)ネットワークが広がっているので、ちょっとしたミスや失敗に関しても、それがすぐに拡散してしまう。それで酷く叩かれてしまうという意味では、安心して失敗したり安心して自分のことを語ったりする機会がどんどん少なくなっている。本人たちも結局最終的には心のよりどころを持てなくなってしまっているのは、大きなところ(問題)と感じています

事情も知らずに“さらされる”怖さ

さらに細川さんは、いきさつや事情がわからないまま、失敗や出来ないことがSNSでさらされてしまう怖さがあると指摘する。

佐賀県公認心理師協会 細川佳博さん:

事情やいきさつがわかっている状況であれば、みんなでそれを受け止め、それによって学ぶこともできると思うんですが、学ぶところまで繋がらないで、ただ失敗した、できない、ということで(SNSなどで)さらされてしまう。そういう怖さもあって、例えば(SNSなどの)ネットで自分がバレないように自分をさらすことをするんですけど、結果的には逆になってしまうというか、むしろ苦しくなってしまうっていうことに繋がっていないかなと感じています

“人との関わり方”奪ったコロナ禍

また、細川さんはコロナ禍で人との関わり方や関係の築き方を学ぶ機会が奪われてしまったことも1つの要因ではないかとみている。

佐賀県公認心理師協会 細川佳博さん:

どこにどう伝えていいかわからなくなったり、本当はどこかで伝えたかったり、誰かと関係を取ったりしたくても、その方法さえよく分からないまま過ぎてしまって、結果的に自分1人で抱え込まなければならなくなってしまうことが、どうしても起こりやすい

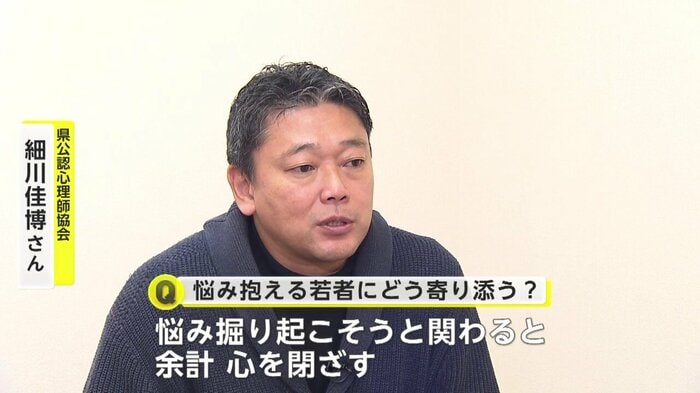

子供や若者に寄り添うためには…

悩みを抱える子供や若者に寄り添うためにはどのようなことに気を付けるべきなのだろうか。

佐賀県公認心理師協会 細川佳博さん:

あれおかしいなとか、なんか違うなって思っているのに悩んでいることを掘り起こそうと関わってしまうと、余計心を閉ざしてしまう。むしろどんな話でもよくて、どんな関わりでもよくて、今日これから何食べるとか、昨日見たテレビの話でも全然構わないと思います

(サガテレビ)