「食べられて捕食魚の胃の中に入った後も諦めずエラから逃げる」。ニホンウナギの驚くべき生態が次々と明らかになっている。長崎大学の研究チームがニホンウナギの稚魚が、捕食者の胃の中から消化管を遡って脱出するという驚くべき能力を持つことを明らかにした。研究では発達に伴う行動や形態の変化もわかってきた。

世界的な大発見!捕食者の体内を“逆走”驚異の生存術

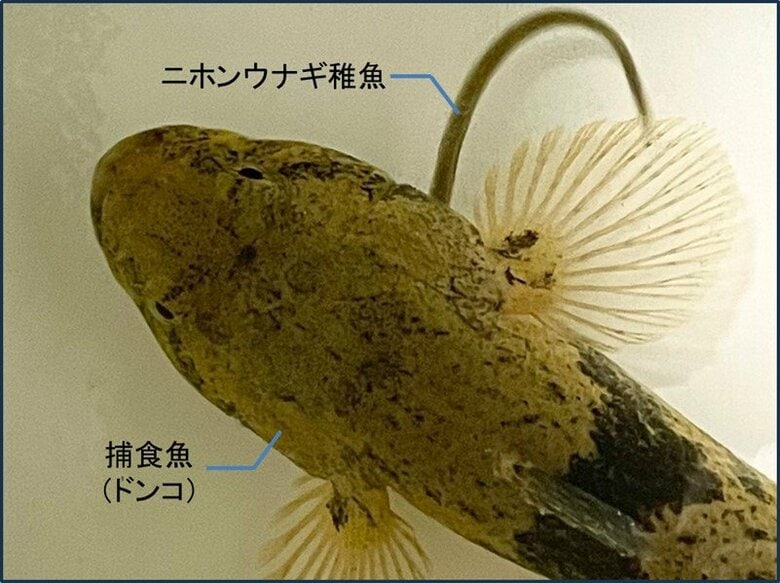

長崎大学大学院の水産・環境科学総合研究科(現:総合生産科学研究科)の長谷川悠波助教授と河端雄毅准教授らは、2021年からニホンウナギの研究をはじめ、これまでニホンウナギの稚魚が捕食魚であるドンコに飲み込まれた後、一旦胃に入るものの、消化管内を“逆走”してエラの隙間から脱出する様子を発見、世界で初めて撮影することに成功した。

この発見は多くの関心を集め、「Current Biology」という学術誌に掲載され、専門家などから高い評価を受けた。

新発見!脱出・攻撃回避能力は発達とともに大幅アップ

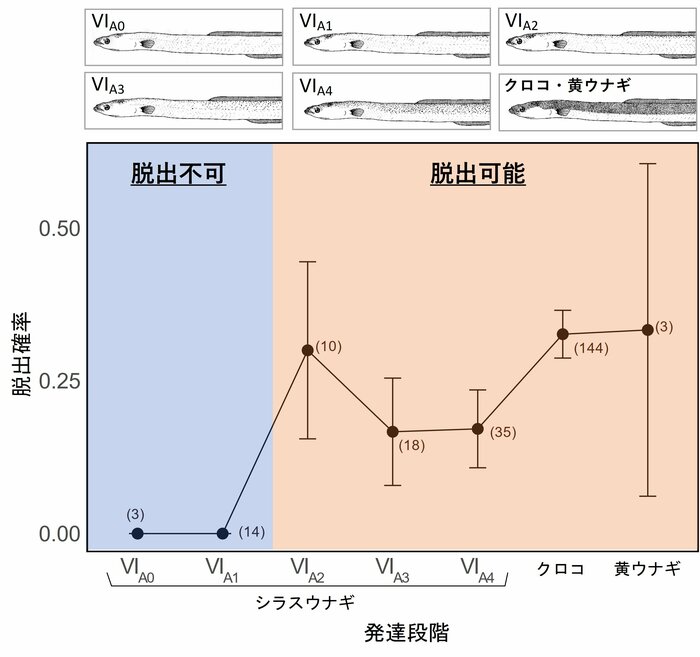

研究チームはその後も研究を続け、2025年、またひとつ、その生態を明らかにした。今回明らかとなったのは「稚魚の中でも早い発達段階では脱出能力が脆弱で、脱出に必要な能力や形態は『着底期』以降であること。さらに敵からの攻撃回避能力は脱出能力を身に着けた後の発達段階で急激に上昇すること」だ。

日本や東アジアなどに広く分布するニホンウナギは、稚魚の乱獲が進み、2009年から2012年にかけて日本で採捕されるシラスウナギ(稚魚)が減少したことから、国は緊急対策に乗り出し、その後中国などの国家間で「資源保護」などについての協議も行われた。2013年から「絶滅危惧種」に指定されているニホンウナギは水産資源としての確保がいまなお、課題となっている。

その生活史(一生を通した生活の移り変わり)は独特で、浮遊生活から河口・河川域での「着底生活」への移行に伴い、シラスウナギからクロコ、黄ウナギへと発達が進む。

シラスウナギの中でも「VIA1期からVIA4期」まで発達段階があるが、今回の長大の研究報告によると、発達が進んでいない「VIA1期」のシラスウナギはドンコのエラのすき間から脱出することができず、それ以降の「VIA2―VIA4期」のシラスウナギ、クロコ、黄ウナギは脱出できることがわかった。

試行錯誤の末・・・世界初の撮影成功までの軌跡

2021年から始まった長崎大学大学院の水産・環境科学総合研究科のニホンウナギの研究。ウナギの捕食回避行動について観察をしていたところ、食べられたはずの稚魚がなぜか泳いでいることに気が付いた長谷川助教は、最初は「食べられた稚魚が捕食魚の口から逃れただけだと思っていた。」と話す。

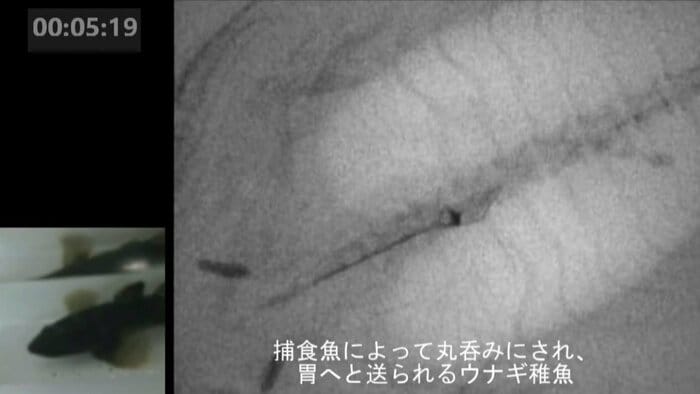

しかしその後も実験を繰り返し、根気強く観察を続けていると、稚魚は「エラ」から逃げ出していることに気が付いた。長谷川助教は「びっくりした。まさかエラから出てくるとは思っていなかった。」と予想外の光景に驚きを隠せなかったという。しかし、ウナギがどのような「脱出経路」や「行動特性」によってドンコのエラのすき間から脱出できるのかは一切わかっていなかったという。そこで研究チームは、ウナギ稚魚に造影剤を注入し、X線映像撮影装置を用いて、捕食魚の体内でのウナギの行動を観察した。

ただ撮影は思うようにはいかなかったという。

稚魚の骨は細いため、X線に思ったように映らず、稚魚にバリウム(造影剤)を入れることも予想以上に大変だった。注射針のサイズ、バリウム液の濃度や注入量、適切なウナギのサイズなど半年以上の試行錯誤の結果、世界初のウナギの行動を撮影することに成功した。

映像に映し出されたのは、ウナギが捕食魚であるドンコの胃の中に完全に飲み込まれた後は、脱出可能な経路を探るように胃の中をぐるぐると回転する行動が見られ、経路を見つけると消化管を遡って食道を通り、最終的にエラの隙間から脱出する様子だった。

実験の結果、32匹中9匹のウナギが脱出に成功し、11匹が胃内で回転する行動を示した。脱出できなかったウナギは平均200秒程度で動きを停止した。

長谷川助教らは、捕食者の消化管から能動的に脱出する行動は魚類以外の分類群を含めても非常に珍しいとした上で、脱出能力はウナギは細長くぬるぬるとした形態に加えて消化される前に素早く胃から食道、エラへと脱出するための筋力や、捕食魚の胃の中という強酸性で無酸素な環境への耐性なども重要な要素だとしている。

新たに解明された研究意義について長谷川助教らは「ニホンウナギの稚魚の脱出行動はすべての生物種の中でも非常に珍しく、これらの行動の獲得敷きや発達変化を調べた例はなかった」と話す。

またウナギ稚魚の捕獲前の攻撃回避能力、および捕獲後の脱出能力の獲得時期を特定できることで、どんな発達段階・個体を放流すると生き残りやすく、より高い放流効果が得られるかを考える重要な発見だと考えている。

今回の研究結果は今後、ニホンウナギの資源回復、そして絶滅危惧種の種の保存に向けて大きな期待が寄せられる。

(テレビ長崎)