“決戦の舞台”は衆から参へ

2024年の日本政治における最大のヤマ場は10月に訪れた。

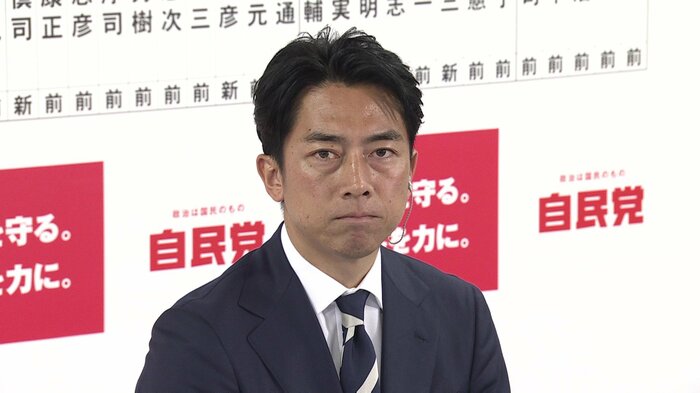

石破首相が“戦後最短”で挑んだ衆院選。自民・公明の与党が15年ぶりに過半数を割る結果となった。

2025年は、夏に参院選が予定されている。

改めて各党がしのぎを削り、雌雄を決する場となる。

野党側が攻勢を強めるか、あるいは与党側が支持を取り戻すか、半年以上先の政治情勢を想定することは難しい。

そこで、参院選における「選挙のルール」を確認しつつ、衆院選で「何が起きたのか」を分析することで、“勝敗のカギ”を考えたい。

キーワードは「1人区」 野党の中心人物いずれも言及

国民民主党の玉木議員が13日、日本維新の会の吉村代表と国会内で会談し、参院選を巡り「1人区の予備選は考えていない」と伝えた。

これに先立つ8日、吉村氏は立憲民主党の野田代表と共に、フジテレビ「日曜報道 THE PRIME」に出演している。

参院選について野田氏は「1人区でどれだけ野党が一本化をして、自公と戦って勝てるかというのは次の参議院選挙で一番の勝負だと思う」と述べ、吉村氏は「1人区での一本化は、僕は絶対やるべきだと思っている」として、野田氏と同じ考えであることを強調した。

野党の中心人物たちが揃って口にする「1人区」。

参院選におけるキーワード、2025年の政治ニュースでも繰り返し出てくるだろう言葉だ。

では、なぜ「1人区」が大事なのだろうか。そもそも「1人区」とは何だろうか。

衆参の選挙制度 同じ点と違う点

選挙に関しては「制度が難しい」「ルールがわかりにくい」といった声を聞くことが少なくない。衆院選・参院選ともに大きく2つの選挙制度を組み合わせているものの、定数や詳細な方式が異なっていることが要因といえる。

簡単に記すと、2つの選挙の仕組みは以下のようになっている。

<衆院選>

・465人を一斉に選ぶ

・「小選挙区」 議員1人を選出する選挙区が289あり、289人が選ばれる

・「比例代表」 11ブロックで投票に応じて政党に議席を配分し、176人が選ばれる

<参院選>

・248人を2回の選挙で半分ずつ選ぶ(124人ずつ改選)

・「選挙区」 都道府県をベースとする45の選挙区で、74人が選ばれる

・「比例代表」 全国での投票に応じて政党に議席を配分し、50人が選ばれる

まず、違いが明らかなのは、衆院選が「一斉に選ぶ」のに対し、参院選は「半分ずつ」を選ぶということ。

参院では、任期が6年だが、選挙は3年に1回あり、全議員の半数ずつが改選される。

従って、参院選は、衆院ほど劇的な勢力の変動が起こりにくい仕組みになっている。

一方、同じ点として挙げられるのは、地域をベースにして候補者に投票する「小選挙区」ないし「選挙区」と、政党単位で議席が配分される「比例代表」を併用している点だ。

衆院選で自民が“大きく負けた”のは選挙区

では、参院選を考えるときに、各党の勢力に変動が起きるとしたら、何がポイントになるのだろうか。実は、衆院選の結果にヒントが隠されている。

自民党は今回の衆院選で大幅に議席を減らしたが、「小選挙区」と「比例代表」を組み合わせた選挙制度という観点から、その内訳を見てみると…

<自民党>

小選挙区 公示前 189議席

→選挙後 132議席 30%減

比例代表 公示前 72議席

→選挙後 59議席 18%減

(※概数を示す「約」は省略。以下、同様)

小選挙区の方が議席の減少率が大きい。

つまり、「大きく負けた」のは小選挙区といえる。

一方で、それぞれの得票を見てみると…

<自民党>

小選挙区 前回 2769万票

→今回 2090万票 24%減

比例代表 前回 1990万票

→今回 1469万票 27%減

不思議な話に思えるが、小選挙区の方が多くの得票をしているし、比例代表よりも前回からの減少率が小さい。

これは、まさに選挙制度が理由だ。比例代表は、政党ごとに議席が比例配分されるため、得票の「占有率(=シェア)」を反映する傾向が強い。

一方、小選挙区は1票でも多くとった候補が議席を獲得する、いわば選挙区ごとの「勝者総取り」の方式なので、得票率以上に差がつきやすいのが特徴だ。

参院選「選挙区」は何人が選ばれるかに違い

さて、参院選を展望するために、改めて衆院選との違いから考えてみたい。再度、選挙制度の概要を記すと…

<衆院選>

・465人を一斉に選ぶ

・「小選挙区」 議員1人を選出する選挙区が289あり、289人が選ばれる

・「比例代表」 11ブロックで投票に応じて政党に議席を配分し、176人が選ばれる

<参院選>

・248人を2回の選挙で半分ずつ選ぶ(124人ずつ改選)

・「選挙区」 都道府県をベースとする45の選挙区で、計74人が選ばれる

・「比例代表」 全国での投票に応じて政党に議席を配分し、50人が選ばれる

注目してほしいのは、衆院選では「小選挙区」、参院選では「選挙区」となっている点。

衆院選は、議員1人を選ぶ選挙区が289もあるのに、参院選は45しか選挙区がなく、選挙区の有権者の人数に応じて、議員1人~6人を選ぶ仕組みだ。

1人が選ばれる選挙区は衆院の「小選挙区」と条件が同じだが、選挙区で選ばれる議員の数が増えるほど「勝者総取り」の要素が薄まることになる。

玉木氏や野田氏、吉村氏が口にした「1人区」というのは、まさに参院選の「選挙区」で議員1人を選ぶ区のこと。

全国の45選挙区のうち32あり、与野党の勢力図を大きく変える可能性があることから、参院選における“勝敗のカギ”を握ると言われているのだ。

参院選「1人区」の結果のインパクト

「1人区」がどれほど大事なのか。過去の選挙を2つ紹介したい。

2007年の参院選は、年金をめぐる問題や相次ぐ閣僚の不祥事で、当時の第1次安倍内閣にとって逆風の選挙。

当時、「1人区」は29あったが、自民党は6選挙区でしか勝てず、民主党(当時)を中心とした非自民の候補が23選挙区を制した。

この結果は大きく、自民党は結党以来、初めて参院の第一党の座を失い、代わって第一党となった民主党は、2年後の衆院選でも勝利して政権交代に繋げた。

この選挙で当選した議員が、任期の6年間を終えて再び選挙に臨んだのが2013年だ。

この間に民主党は国民の信任を失い、前年の衆院選で自民党・公明党に敗北して政権から転落。安倍氏が首相に返り咲いていた。

2013年当時の「1人区」は31あったが、民主党の公認候補が全敗。

一方、自民党は29の選挙区で勝利し、参院の第一党に返り咲くとともに、公明党とあわせた与党の議席が参院の過半数を占めた。

安定的な基盤を得た安倍氏は、その後、史上最長となる期間、首相を務めることになった。

2回の参院選を振り返ると、「1人区」が“勝敗のカギ”を握るとされる理由と共に、結果が政局の行方に及ぼす影響の大きさがわかる。

野党の「一本化」はできるのか

「1人区」がいかに重要かを確認した上で、改めて野党の中心人物たちの発言をチェックしてみよう。

立憲・野田氏

「1人区でどれだけ野党が一本化をして、自公と戦って勝てるかというのは次の参議院選挙で一番の勝負だと思う」

野田氏は、「1人区」で野党の候補者が乱立することないよう、事前に調整して1人の候補に絞り、与党側と「1対1」の勝負に持ち込むことが重要だと訴えている。

簡単にいえば、1人しか当選できない以上、“束になって与党に挑もう”という策だ。

維新・吉村氏

「1人区での一本化は、僕は絶対やるべきだと思っている」

また、吉村氏は番組の中で、「来年の通常国会が始まるまでに維新としての予備選案をまとめる。それを野田さんに、また他の野党にも提示したい」と明らかにした。一本化の調整の方法として、選挙の公示前に野党の候補同士で「予備選挙」をやろうという呼びかけだ。

国民・玉木氏

「1人区の予備選は考えていない」

しかし、玉木氏は「予備選挙」に否定的な立場を、吉村氏に直接、伝えている。

参院選で“勝敗のカギ”を握る「1人区」において、それぞれの思惑がある野党各党が果たして候補者の一本化ができるのか、「予備選挙」が実施されるのか、2025年の大きな注目点の1つだ。

自民にとっての“カギ”は「無党派」

では、与党側、とりわけ自民党にとって参院選の“カギ”は何だろうか。近年の日本の国政選挙では、「無党派」と呼ばれる人たちの動向が大きな影響を与えることが、広く指摘されている。

「無党派」とは、特定の支持政党を持たない有権者のこと。FNNが14日~15日に行った世論調査で、支持する政党を聞いたところ、「支持政党はない」と答えた人は、36.9%だった。これは、どの政党の支持率よりも高い比率だ。日本の有権者で最も多いのは、特定の支持政党をもたない人々だということを意味する。

古くは「支持政党はない」と答える人を“政治に関心がない人”と捉えていた時期もあったが、近年では“政治に高い関心をもっているがゆえに特定の支持政党をもたない人”が数多く含まれていることが明らかになっていて、「積極的無党派層」という用語もある。

この「無党派」と呼ばれる人たちは、2024年の衆院選で、どの党に投票したのだろうか。FNNの出口調査を見てみたい。

<「支持政党なし」と答えた人の比例投票先>

1. 立憲 25%

2. 国民 18%

3. 自民 13%

4. 維新 12%

自民党は3番手、しかも13%という低い水準にとどまっている。「政治とカネ」の問題が直撃し、「無党派」が自民党を選ばなかった“自民離れ”の表れといえる。

かつて小泉元首相や、安倍元首相は、「無党派」も取り込むことで選挙に勝利していた。

参院選までに、失った信頼の回復や、国民生活の向上といった実績、魅力的な政策を示すことで、再び「無党派」からの票も得ることが重要といえる。

再び“台風の目”となれるか国民民主党

最後に、衆院選で躍進し、その後の政局で影響力を発揮している国民民主党についても展望したい。

国民民主党にとっての参院選における“躍進のカギ”の1つは、自民を超える得票を得た「無党派」の支持をつなぎ止め、拡大できるかだろう。

もう1つ注目したいのは国民民主党を推している「年代」だ。

衆院選の出口調査における「年代」ごとの投票先を見てみよう。

<年代別の「投票先は国民民主党」の比率(比例代表)>

10代 20%

20代 25%

30代 20%

40代 14%

50代 10%

60代 7%

70代 5%

80歳以上 3%

国民民主党への投票は、10代~30代で高い水準だ。

これには複数の要因が考えられ、SNSを活用した選挙戦略や、働く若者にビビッドに響く「手取りを増やす」といった政策提示などが挙げられる。

参院選においても、国民民主党にとって、この年齢層が主要なターゲットになるだろう。

まさに「手取りを増やす」政策をどれだけ実現できるか、あるいは実現への道のりを具体的に示すことができるかが焦点となるだろう。

【取材・執筆 フジテレビ政治部デスク・古屋宗弥】