長崎に根付く伝統や文化に焦点をあてる。佐世保市で400年の歴史を誇る「三川内焼」。唯一無二の焼き物を生み出す職人技が光る焼き物は、いま若い職人たちが「新しさ」も取り入れている。

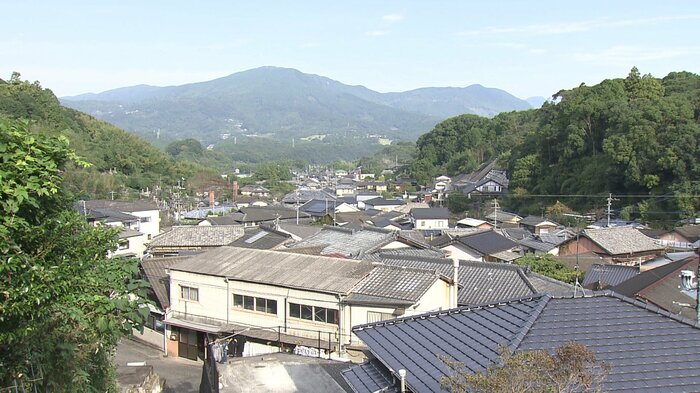

当時をしのばせる「陶芸の里」

「陶芸の里」として知られる佐世保市の「三川内皿山地区」。

16世紀末の朝鮮出兵時、平戸藩主が連れ帰った陶工に焼き物を作らせたことが三川内焼のルーツのひとつと言われている。

昭和30年ごろまでは馬車で薪や焼き物などを運んでいて、一帯は今でも焼き物の町ならではの雰囲気が漂っている。

蹄が滑らないようにでこぼことした「馬車道」。

登り窯の壁に使われていた耐火レンガを再利用した「トンバイ塀」などがあり、当時をしのばせる。

「菊の花飾り」をあしらった斬新な盃

この地区に18ある窯のひとつ「平戸洸祥団右ヱ門窯」。

得意とするのは、繊細で華やかな「菊の花飾り」だ。

器や盃、花瓶などの装飾に使われている。18代目の中里太陽さんは「何もないところから作っていくので、形の出来上がりを想像しながら作らないといけない」と話す。

菊をひとつ製作するのにかかる時間は約20分。

竹べらで花びらを1枚1枚すくい上げるように丁寧に彫っていく。ここは江戸時代後期から平戸藩の御用窯として重宝され、菊に彩られた焼き物を皇室に献上してきた。

採算を度外視し、装飾を追い求める中で培われた高い技術力は現代へと受け継がれつつ、新しい作品も生み出した。

菊を裏面に施すという、斬新な発想を取り入れたのだ。中里太陽さんは「器好きな人はみんな裏面を見るから、裏につけてみたら?と言われて始めてみた」という。

器を台に置けるように、底に葉っぱや蝶をあしらってバランスを取った。高い芸術性を誇る、世にも珍しい盃だ。

2013年からはさらに三川内焼の良さを発信しようと、国際見本市などにも出展している。中里太陽さんは「たくさんの人には刺さらないものかもしれないが、器を好きな人にはどこを探してもない作品になり、好きな人には伝わるものがある。それが三川内焼のよさ」と自信をのぞかせる。

絵柄も時代にあわせて「サイズ」を変える

海外の焼き物ファンをも魅了する三川内焼。

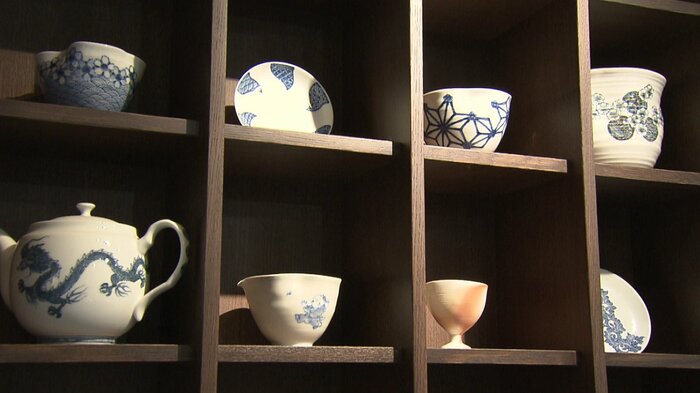

特徴の一つは「唐子絵」だ。染付でも、伝統を守りつつ、新たな挑戦を続ける職人がいる。

平戸松山窯は、江戸時代から三川内焼を代表する「唐子」の器を作り続けている。

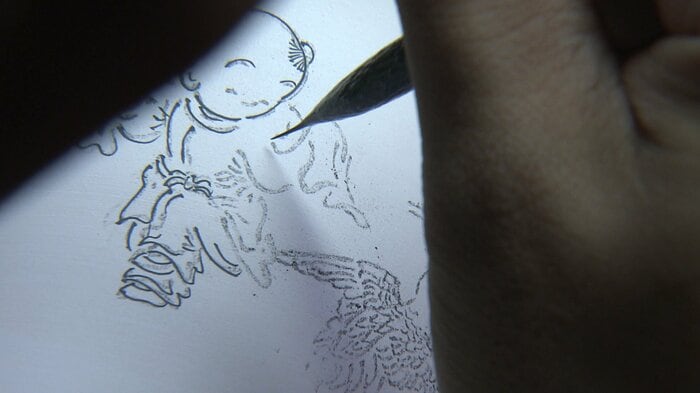

壁にずらりとかかっている紙は「図案」だ。植物や吉祥文様などのおめでたい絵柄が多い。

焼き物に置いてこすると、線がうつるのだ。

中里彰志さん(27)は三川内皿山で最年少の職人だ。「染付」を始めたのは5年前。祖父の背中を見て覚えた。伝統を守りながらも、今の時代にあわせて自分らしい工夫を加えていて、絵柄は全体的に器に対して小さめに描いているという。

「シンプルなものを求められる時代に合わせた絵付け」と中里彰志さんは話す。

子孫繁栄の願いが込められた「唐子絵」。

人々の成長や縁を大切にするという意味がある「唐草模様」。

穏やかな生活を願う「青海波」。三川内焼には「幸せ」の象徴とされる柄が多く取り入れられている。

呉須を使った青の染付が主流だが、最近ではオレンジなど他の色味も加わり、デザインの幅が広がっている。

美しい器作りに欠かせないのが窯に入れる前の「釉薬」を施す工程だ。釉薬を施すと一瞬で絵が消えて真っ白に。釉薬をかけることでつるつるの焼き物に仕上がり、強度もあがるという。

1300度で15時間ほどかけて焼き上げると、再び絵が浮き出て、白を基調とした上質な器に仕上がるのだ。

新しい技法を取り入れて価値を上げる

時代にあわせて「発信」に力を入れ始めた。YouTubeでの発信だ。

コロナ禍の2021年にチャンネルを開設。制作の裏側や職人の本音を動画で配信している。絵柄では新しい技法にも挑戦し、伝統技法と組み合わせることで、不規則な模様を浮き上がらせる手法を編み出した。

昔ながらの技法を守りつつ、自分にしかできない作品を作り上げる。その背景を知ってもらうことで、焼き物の価値が上がるのではないか。若い世代によって、伝統技法の三川内焼の挑戦が続く。

(テレビ長崎)