選挙におけるSNSの功罪が議論されている。現状はどのような状態か、また公職選挙法はSNSをめぐる問題に対応できているか。そして今後あるべきSNS規制はどのようなものか。「BSフジLIVE プライムニュース」では問題に詳しい政治家・識者を迎え議論した。

選挙に対するSNSの影響が注目された2024年

竹俣紅キャスター:

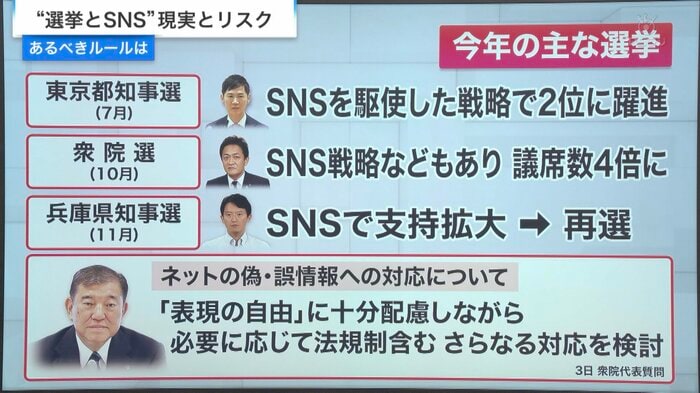

7月の東京都知事選では、SNS戦略を駆使した石丸伸二候補が、165万票を獲得し2位に躍進。また、10月の衆院選で国民民主党が議席数を4倍に伸ばした背景の一つには、SNS戦略があったと言われる。11月の兵庫県知事選ではSNSで支持を拡大した斎藤元彦氏が再選。

こうした中、石破茂総理はネットの偽・誤情報への対応について「『表現の自由』に十分配慮しながら、必要に応じて法規制含む更なる対応を検討」と言及した。

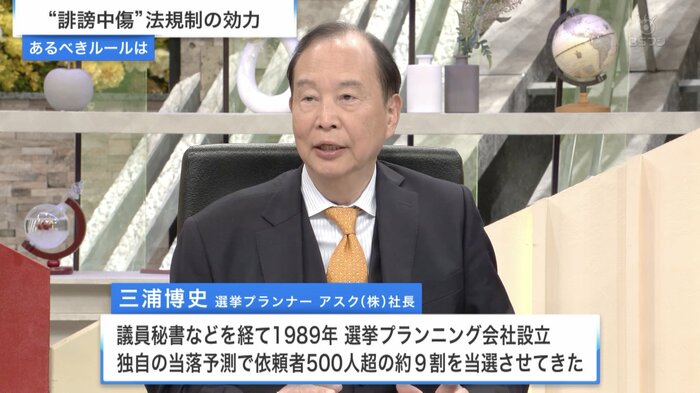

三浦博史 選挙プランナー アスク(株)代表取締役社長:

影響が大きいのは事実。ただ候補者がSNSによってアンフェアな戦いを強いられる状況は問題。例えば、誰かを当選させるために動画を拡散するとプラットフォームからお金が入る場合がある。これは選挙活動で、場合によっては買収になる。

国外から行われることも。そうした金儲けのための動画拡散には規制を考えるべき。

川上和久 麗澤大学教授:

SNSの影響力はすごいと高齢者にまで伝わり、若い人たちにも「自分たちも選挙で力を行使できる」という認識が高まった。これがよく働けば若い人たちも参加する民主主義になるが、方向を間違えると分断を招く。境目の一年だったと感じる。

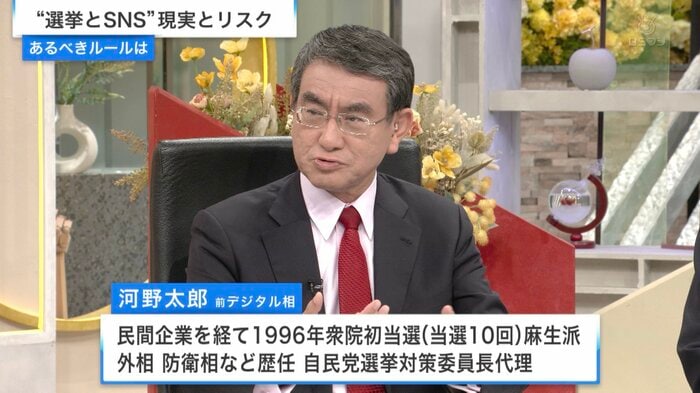

河野太郎 前デジタル相:

SNSのアルゴリズムは自分が見たものに近いものをどんどん出す。同じようなものしか見ない「エコーチェンバー」の状況になる。

すると「フィルターバブル(異なる考えや価値観が見えにくくなる)」に陥るのだが、世の中は皆自分と同じものを見ているのだと思っている方が思いのほか多い。いろんな国で分断が起きている背景にはこれがある。表現の自由との兼ね合いで難しいが、何か規制をやらなければ。

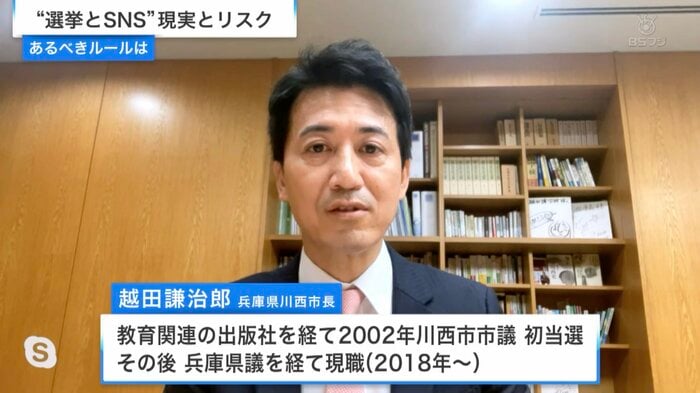

越田謙治郎 兵庫県川西市長:

今回の兵庫県知事選で私は稲村和美候補の応援をしたが、言ってもいないことがSNSで拡散された。陣営がいくら事実を説明しても何倍もの誤情報が拡散される状況。法的に対処するにしても、現行法体系では誤情報が意図的なものか勘違いなのかを、短期間で裁判所等が判断するのは難しい。

反町理キャスター:

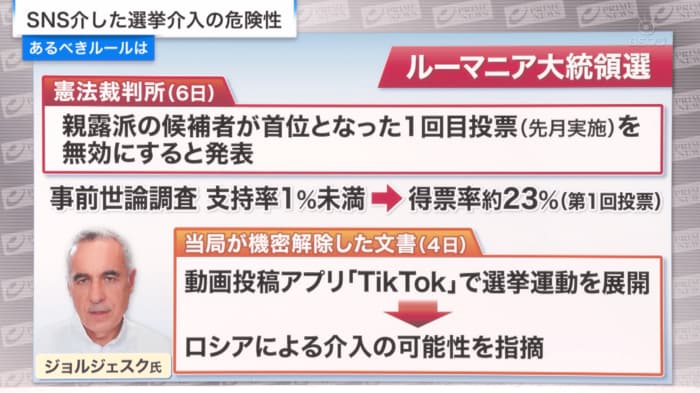

ルーマニアの大統領選で、憲法裁判所が1回目の投票を無効にすると発表した。事前の世論調査では支持率1%未満だった親露派のジョルジェスク氏が約23%の票を得て首位になったが、当局が開示した文書では、動画投稿アプリで展開された選挙運動へのロシアによる介入の可能性が指摘されている。

川上和久 麗澤大学教授:

一党独裁の国家が、民主主義国家のきちんとした選挙が保障されている点につけ込み介入する例が起こった。対岸の火事ではない。

河野太郎 前デジタル相:

おそらく日本でも起きている。海外からの書き込みだと気づかず日本側で乗っている可能性は今までも言われていた。ちゃんと対応しなければ国を危うくしかねない。

時代遅れの公職選挙法は見直しが必須

竹俣紅キャスター:

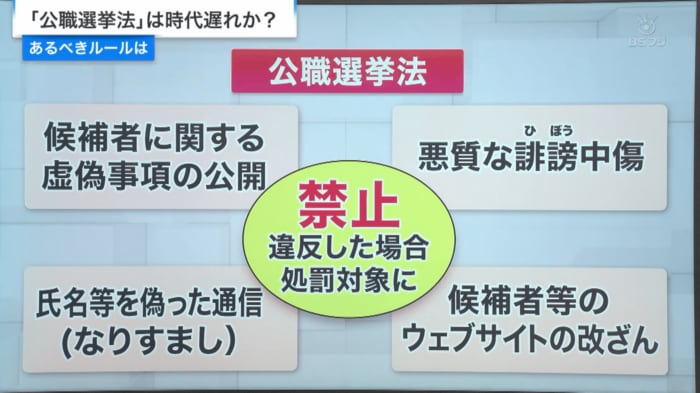

2013年に改正された公職選挙法ではインターネットの選挙運動で「候補者に関する虚偽事項の公開」「悪質な誹謗中傷」などが禁止され、違反した場合は処罰の対象に。だがSNSの偽・誤情報への対処には不足か。

三浦博史 選挙プランナー アスク(株)代表取締役社長:

公職選挙法上に具体的に書いていなければ警察も取り締まらない。その意味でまだ時代遅れなところがある。

川上和久 麗澤大学教授:

現行法をきちんと運用すればSNSの時代にも役立つ部分があると感じる。この処罰は下手すると選挙権・被選挙権を失うもので、重い。虚偽事項の公開など、SNS以前の部分できちんと取り締まり、延長線上でSNSにおいても取り締まることが重要。

河野太郎 前デジタル相:

公職選挙法はかなり危ない法律。突然解釈が変更されることがある。SNSについても非常に曖昧。不思議なルールも多く、何がダメなのかをもっと明確にしなければいけない。今は超党派のグループで議論しており、2025年夏の参議院選挙までにやる部分と時間をかけて根本からやる部分について話している。

越田謙治郎 兵庫県川西市長:

虚偽事項公表罪は故意でなければ立証が難しい、というのが現行法の解釈。SNSの規制では、故意かどうかより虚偽であったかという事実認定をしっかりすることが重要。また、今の公職選挙法は各自治体が取り締まりの範囲。だがSNSでは一自治体の選挙に対し日本中、国外からも選挙活動ができる。基本的な形を見直す時期。

竹俣紅キャスター:

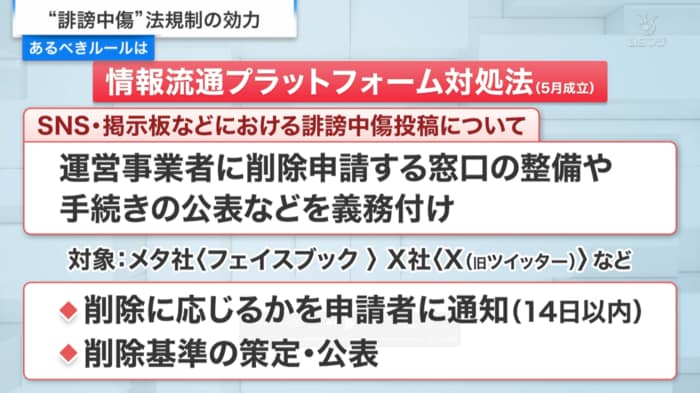

2024年5月に情報流通プラットフォーム対処法が成立。誹謗中傷投稿について、運営事業者に投稿の削除を申請する窓口の整備や手続きの公表などを義務づけたもの。

川上和久 麗澤大学教授:

選挙の不正はだいぶ防げる気がする。ただ、虚偽情報の削除などを行いフェアな選挙や政治活動を実現する形でプラットフォーム側が協力しなければ、この法律が生きないという懸念はある。

河野太郎 前デジタル相:

開示請求して裁判をするとしても手続きに何カ月もの時間がかかる。裁判官も手いっぱい。よりスムーズに対応できる体制を考えていく。プラットフォームに巨額の罰金を課す法律まで考える必要があるかも。

反町理キャスター:

憲法21条に定められる表現の自由とぶつかる部分は。

河野太郎 自民党選挙対策委員長代理 前デジタル相:

表現の規制をするわけではない。まずは三浦さんの話にあった動画投稿による収益化、運動員買収になってしまう点を議論する。次の段階で誤情報への対処。

反町理キャスター:

プラットフォーム側に選挙関連の投稿での収益化をやめろという話を海外では聞かない。日本の公職選挙法が異質だとならないか。

川上和久 麗澤大学教授:

アメリカではお金持ちが10億、20億かけてテレビCMをバンバン打って当選してしまう。日本国民はそうではなく、自分の努力で発信し当選していく選挙を望んでいる部分があると思う。

そうした仕組みは残しつつ、ビジネスライクな部分に蓋をする。難しいが与野党で議論し落としどころを探らざるを得ない。

災害時の偽情報対策、子どものSNS使用など課題は多い

竹俣紅キャスター:

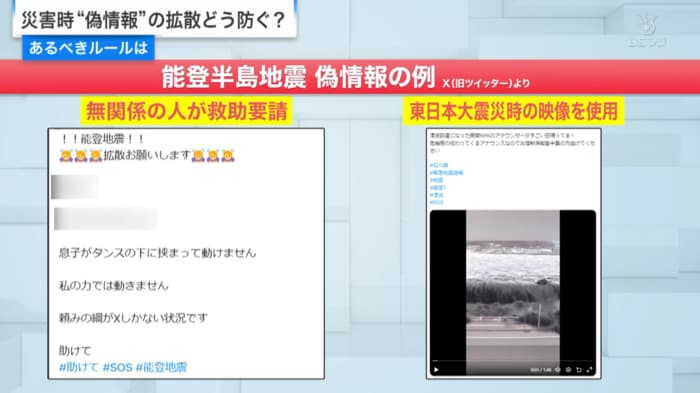

2024年1月の能登半島地震で、SNSを中心に嘘の救助要請などが拡散された。人命に関わる問題。

川上和久 麗澤大学教授:

災害時は人々が不安を感じ偽情報でも飛びついてしまう。そこにアクセスを稼ぐことで収益を稼げる仕組みがある点が現代社会の病理。普段からの広報活動でリテラシーを育てなければ、防ぐのは難しい。

河野太郎 前デジタル相:

災害時の偽情報は政府がきっちり追いかけて流した人を必ず検挙する。時間をかけてでも徹底的にやること。外国人がやるケースが問題だが、それでも検挙し続けるしかない。

越田謙治郎 兵庫県川西市長:

行政として直接発信ができる点で、SNSは災害時には非常に役立つ。だが何の準備もせずに災害時に信頼してくださいと言っても役に立たない。

日常から情報をしっかり伝え信頼を高めておくこと。また虚偽情報が事実と異なるということは、災害時こそよりリアルタイムに発信していくことが行政の責任。

反町理キャスター:

大規模災害時に国の発信と市井の人々の発信をどう受け止めるか。国のSNSだけを見てくださいとは言えないのでは。

河野太郎 前デジタル相:

なかなか難しい。平塚市では、市民から道路の破損などの情報をSNSで集め修復している。災害時も皆さんの力をお借りすることに有用な面もあり、その中で対応していかざるをえない。

この情報はどうもおかしいという場合は、皆の声で排除できる仕組みが必要。やはり元の仕組みを持っているプラットフォームにある程度の責任を負わせること。

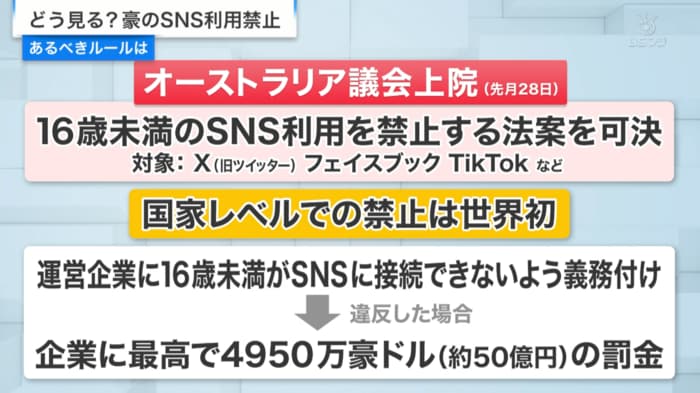

竹俣紅キャスター:

オーストラリア議会上院は11月28日、国家レベルでは初となる16歳未満のSNS利用を禁止する法案を可決。運営企業に16歳未満がSNSに接続できないようにすることを義務付け、違反時は最高で約50億円の罰金が課される。

河野太郎 前デジタル相:

かなり合理的なルールだと思う。まず16歳未満にアカウントを作らせないのは大きな前進。日本でルールを作るにあたっては、年齢制限やアクセスできる情報の制限など教育学者が研究しているはずで、そこからエビデンスベースで議論をするのが大事。

川上和久 麗澤大学教授:

日本でもSNSから犯罪に巻き込まれる例がかなりある。いじめや誹謗中傷も。日本でも同様にすることは一つの判断。同時に、利用可能になる年齢までにリテラシーを育てていくこと。

三浦博史 選挙プランナー アスク(株)代表取締役社長:

17歳以上にもいじめはあり、それだけで禁止することにはちょっと納得いかない。日本では選挙でSNSが注目されたが、慣れれば単なるメディアの一つとなる。真実を見極める上で国民の目が肥えてくればいい。

越田謙治郎 兵庫県川西市長:

子どもや若者、当事者たちの意見をもとにして一緒になって新しいルールを作ってほしい。大人が与えたルールに対して子どもたちは必ず抜け道を探す。それがどんどん見えないところに潜っていく方が怖い。子どもたちを巻き込み、信じたらいいと思う。

(「BSフジLIVEプライムニュース」12月11日放送)