優れた味と、高い品質で世界を魅了する日本の“ブランド果実”。

しかし、今、その積み上げてきた“ブランド”を傷つけられる事案が、世界中で起きているといいます。

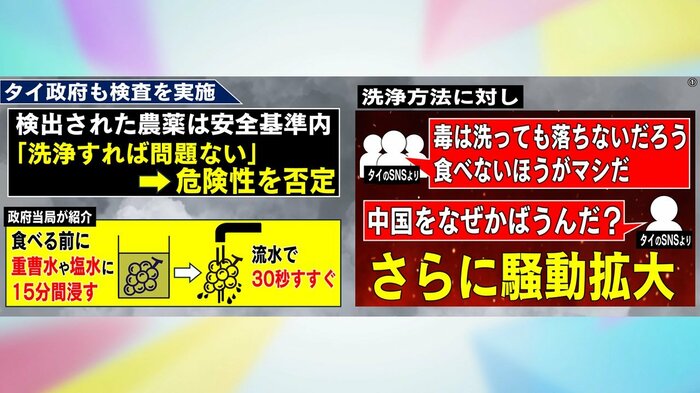

10月24日には、タイの市民団体が中国産の「シャインマスカット」から、法で定められた値を超える残留農薬を検出したと発表。

タイ政府側は「よく洗えば大丈夫」だと危険性を否定しましたが、それでも「洗浄しても毒が残っている」「中国人は命よりお金が大事なのか」など批判が殺到しました。

この騒動は瞬く間に東南アジアの国々に拡大…。インドネシアでも政府が調査する事態となりました。

マレーシアで働く阿部さんによると、スーパーで売られている中国産のシャインマスカットの販売価格が暴落しているといいます。

ブリッジインターナショナルアジア 代表取締役社長 阿部慎吾さん:

見たらすごい値段が安かったので、どうしたことかな?と思って見たら中国産だったということで。最近の値段は特に下がっていると、「暴落」と言っていいくらい下がっているという状況だと思います。

その価格は「350円」。

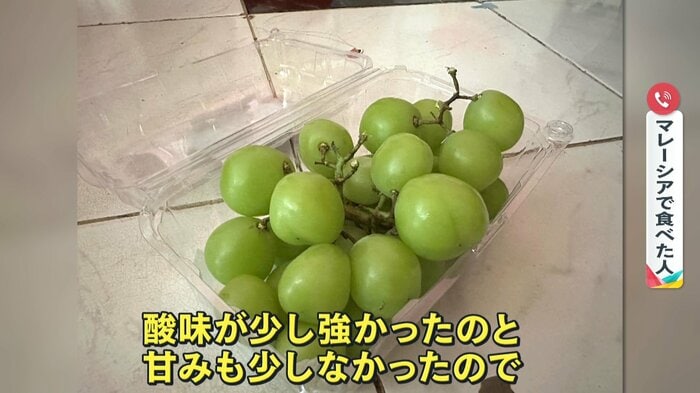

さらに、 現地で“中国産”を食べたことがあるという人は、その味についても違和感を覚えたといいます。

マレーシアで中国産のシャインマスカットを食べた人:

果汁そのものはあるんですけども、酸味が少し強かったのと甘みも少し少なかったので、やっぱり日本のシャインマスカットとは全然違うなと感じました。

日本のシャインマスカットとは異なる“味”。

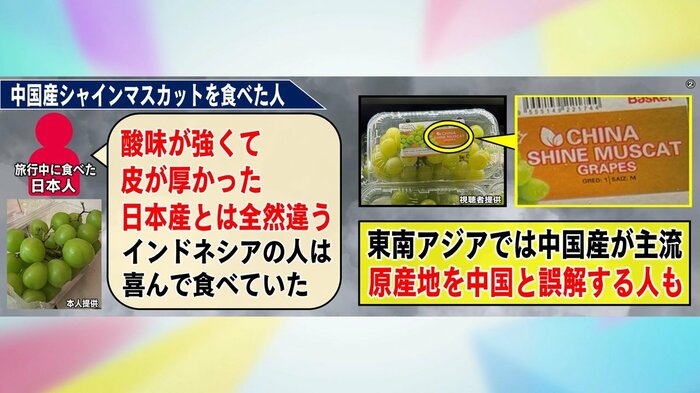

また、東南アジアでは中国産が主流になっているため、シャインマスカットの原産地を中国だと誤解している人も少なくないというのです。

日本でブドウ農家を営む「林ぶどう研究所」の林慎悟さんは、国産のシャインマスカットへの影響を懸念し、“正規品”と証明するタグをつけ始めています。

「林ぶどう研究所」林慎悟さん:

ブランド毀損ですよね、イメージが悪くなると、当然、購買意欲が消費者からそがれてきて、さらにそこから価格がだんだん下がっていくということが起きてくる。

(もはや)怒っているよりは、「守らなくてはいけない」という機運を作る方が建設的かなと。

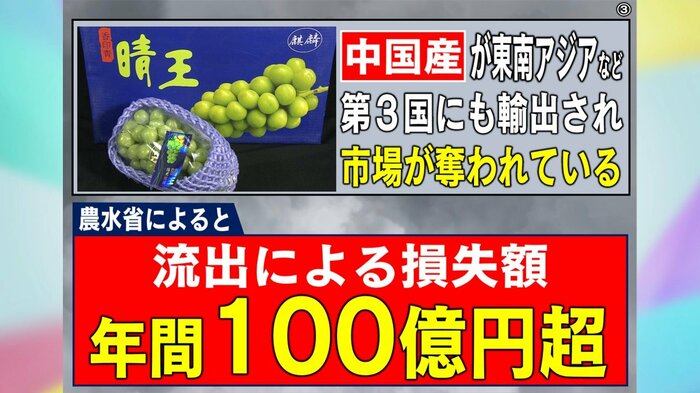

被害額は年間100億円以上

農水省の「海外流出防止に向けた農産物の知財管理検討会」元メンバーである、小山隆史弁護士は、今回の事態が日本に与える影響についてこう話します。

小山隆史氏:

元々日本で開発されて有名になったブドウ品種ですので、東南アジアでは比較的高価格帯で売られているという意味で、日本産のブランドとして一定の区別はされているとは思うのですが、一方で、そういうものが売られているのは都市部のスーパーや百貨店なので、地方でそういうものを見たことがない方が、(パッケージの)「China」を見ると、シャインマスカットはもしかしたら中国のものなのかとか、今回の問題も中国産や一部の問題ではなく、全体の問題として誤解されるようなことも起きるのではないかという懸念はあります。

1973年に品種改良を開始。33年の歳月と努力を積み重ねて、2006年に品種登録された、日本発祥のブランドブドウ「シャインマスカット」。

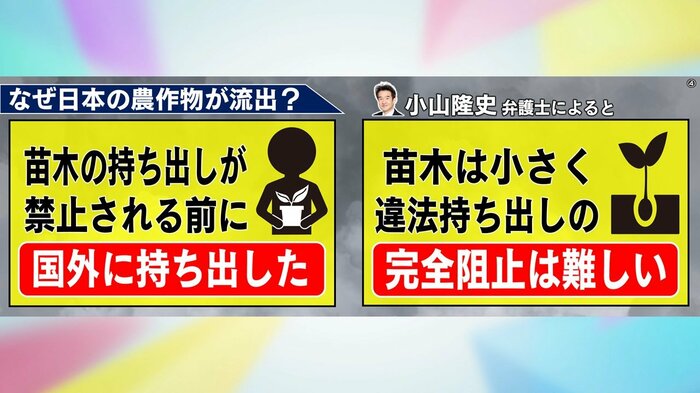

しかし、近年、その努力の結晶が“苗木”として中国や韓国に流出し、日本以外で大量生産されたものが東南アジアなど第3国に輸出され、市場も奪われる事態に発展。

苗木の国外への持ち出しは現在禁止されていますが、今でも違法に持ち出される状態は続いており、農水省は、シャインマスカットの被害額は年間100億円を超えると算出しています。

――苗木の持ち出しなどは止めることは難しいのでしょうか?

小山隆史氏:

日本では品種登録をしていますので、無断で使うことはできないのですが、品種登録をしたときの「育成者権」は登録をした国でしか効力が及ばないと。

日本で登録をしていても、中国や韓国で登録をしていないと持ち出されてしまい、生産されるとそこでは権利侵害ではなくなってしまうので。

登録が認められていれば、持ち出されても栽培自体が違法になるので、差し止めや権利交渉はできたのですが…。

――日本は作ることは優れているが権利を守ることに無頓着なイメージがあるが

例えば会社は商標をビジネスに使うので特許の登録を外国でもして、権利交渉をしているのですが、農業の方は“いいもの”を、例えば県のセンターなどで開発して、日本の農業者に使っていただくと、善意でやっていたというのもあって、なかなか個人や県が権利をきちんと外国で取ったり、外国で侵害されているかどうかのチェックというのは、予算的にもノウハウ的にも難しかったのではないかなと。

現在は、農家さんや県などがなかなか難しい権利関係を、国もバックアップしながら、育成者管理機関を立ち上げようと進めているので、問題意識を踏まえて対応しようとはしていると。

シャインマスカット以外にも被害

こうした被害はシャインマスカットだけではなく、“世界一高級なブドウ”「ルビーロマン」にも及んでいます。

2023年の初競りで1房160万円の値がついた高級ブドウ「ルビーロマン」。生産できるのは石川県内の農家だけで、糖度18度以上、一粒の重さ20g以上などの厳しい基準が設けられています。

しかし、2021年に韓国でルビーロマンと称されるブドウが複数カ所で販売されているとの情報が寄せられ、石川県がDNA鑑定を実施したところ遺伝子型が一致。

石川県は2021年に韓国の特許庁に商標登録を出願しましたが、すでに「ルビーロマン」は韓国企業などにより、商標登録と品種名称登録の2つがされており、石川県の出願は認められませんでした。石川県は、今も登録無効と取り消しを求めて対応を続けています。

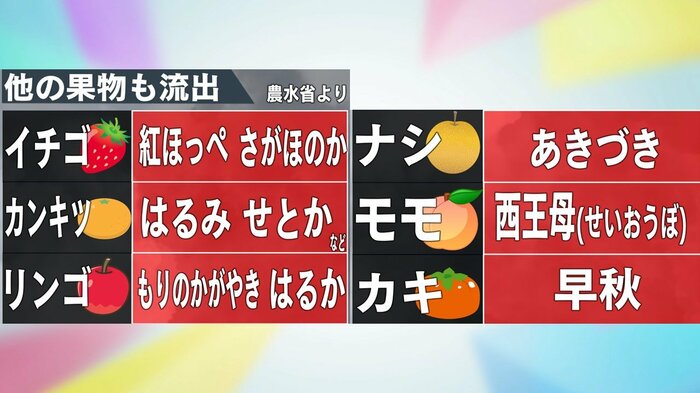

ブドウ以外にも、イチゴやカンキツ系、リンゴ、ナシ、モモ、カキなど、多岐にわたり日本のブランド果物の被害が拡大しているといいます。

――権利を守る側には、どのようなことが今後必要になってくるのでしょうか

小山隆史氏:

一つは苗の管理をきっちりと開発段階から生産段階まで含めてやると。開発の中で農家さんに委託しているうちに、それが意図せず流れてしまうということもあります。

それと、早く品種や商標登録をしていくということ。また、種や苗は小さいのですが、この裏には育成者権、知的財産権があるということを関係者だけではなく、(販売者なども含めて様々な人の)意識の向上が大切なのではないかなと。

(「めざまし8」12月4日放送より)