「手がとても小さい」ことからレパートリーに限界がある。それでも「自分の限界を受け入れ、現実と向き合う力がついた」ーその力とは、自分の「身体の使い方」を知ることであり、テクニック以前に学ぶべき基本だと言う。

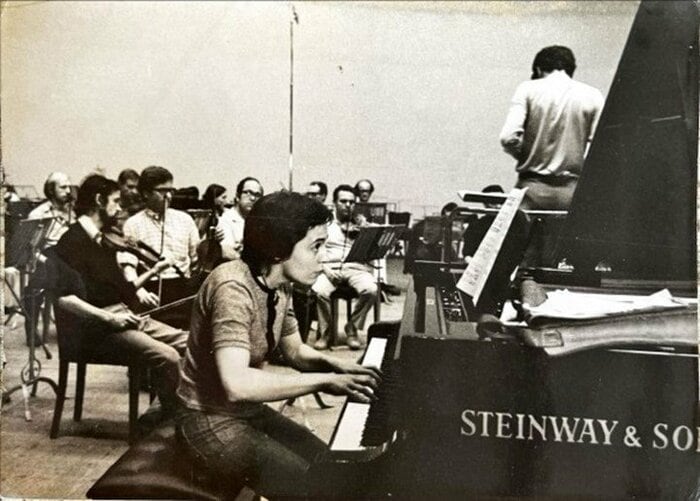

今年の高松宮殿下記念世界文化賞の音楽部門を受賞するのはピアニストのマリア・ジョアン・ピレシュさん。2024年11月2日、東京・サントリーホールにピレシュさんの姿があった。シューベルト不朽の名曲「冬の旅」をバリトン歌手、マティアス・ゲルネ氏と日本で初共演。演奏を終えたピレシュさんは楽屋で、その柔らかく人懐こい表情を見せてくれた。

人は彼女の演奏を、優しく、繊細で、叙情的で、詩的で、魅惑的だと表現する。その小柄な身体から奏でられる音色には、「身体が楽器」というピレシュさんの「音」に対する信念が詰め込まれている。

幼少期に聴いた“振動する音”

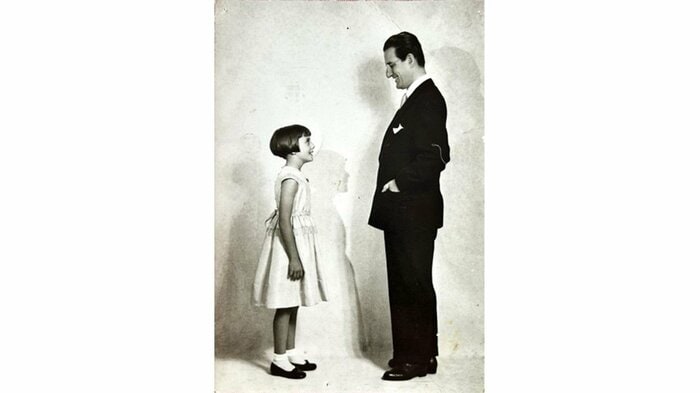

ピアニスト、マリア・ジョアン・ピレシュさんは1944年7月にポルトガルのリスボンで生まれた。ピアノを弾き始めたのは3歳の頃で、歳の離れた姉のピアノレッスンをそばで聴いているうちに、譜面を読むより先に、曲を耳で覚えて弾いていたという。

ピレシュ:

私はとても小さく、姉の弾く曲を聴いて吸収しようとしていました。彼女が弾いていた「音」にとても興味を持ったんです。「音」を聴いていると、なにか情熱がわき出てくるような感じでした。

一人で弾き始めてみると、想像力が急速に膨らみました。振動して響き合い、ある瞬間に感情を呼び起こす「音」に夢中になったのです。私の音楽との最初の接点は、小節やテンポ、譜面に書かれた楽曲とは無関係で、空間と音、自由と想像力、そしてイメージやアイデアだったのです。

レパートリーの限界を受け入れること

ピレシュさんはリスボン国立音楽院卒業後、17歳で奨学金を得てドイツに留学し、ピアニストのローズル・シュミット氏、カール・エンゲル氏に師事。1970年、ベートーヴェン生誕200周年記念コンクールで優勝し、本格的な演奏活動を始めた。世界中を飛びまわり、主たる作曲家の作品を演奏してきたが、手が小さいがゆえにレパートリーに限界があるという。

ピレシュ:

私は手がとても小さいから、苦労しました。

モーツアルトやシューベルト、ショパン作品は大部分または一部のみで、ブラームスやポスト・ロマン派はほとんど弾いていません。私の手ではレパートリーに入れることは難しいからです。音楽としては大好きですけど、弾くことはできないのです。ですから、レパートリーには限界があるのです。でも、それは良いことなのです。自分の限界を受け入れることで、多くのことを学びます。なぜなら、自分には力が無いと認める一方で、現実と向き合う力を持てるからです。

手ではなく、身体を使って“音をつくる”

ピレシュ:

手が小さいので、身体をもっともっと使って演奏する方法を学ばなければならなかったのです。身体を使うと、音の持つ秘密をさらに発見し、音をどのように引き出すことができるのか、そして楽器にどれだけ依存しているのかが分かります。楽器自体が良くないといけないのでしょうか?おそらくそうではありません。自分の楽器である“身体”を使えば多くの異なる音色を奏でることができるはずです。

ピレシュ:

身体を使って演奏すること、これはアコースティック楽器を演奏したいと思っている人にしっかりと伝えるべきだと思います。自然な音響と身体は関連しているのです。音は振動し、あなたの身体も音を振動させるのです。知識や手のテクニックでは、本当に表現したいものを表現することはできません。想像力を実現するためには、身体が必要なのです。この身体への意識こそが、アコースティック楽器を演奏する音楽家にとって非常に重要なことなので、これを忘れてはいけません。

音楽にはテクニック以前に学ぶべきことがある

ピレシュ:

小さい子供であれば、何かを“教える”ということはありません。ピアノに座って音符を弾いたり、ビートを学んだり、楽譜を読んだりすることは教えません。何も教えないこともあります。ただ、一緒に音で物語を作るのです。子供が音の振動にどれだけ興味を持っているかを知りたいのです。子供たちが音楽に興味を持つかどうか、あるいは、楽器やそれを上手く弾きこなせるテクニックに関心があるだけなのか。これらが重要なのです。

ピレシュ:

しかし、これまで多くの教師や優れた音楽家と話をしてきましたが、彼らの答えはいつも同じです。「時間がない」と。人間にとって時間はますます縮小していくものなのです。私にも時間がない。例えば時計を見ると、テクニックを学ぶのに残り10分しかなければ、その10分でテクニックを学びます。つまり、テクニック以前に学ぶべきことがあり、それが身体の動き、呼吸、音、すべてがテクニックを学ぶ以前にあるのです。

ピレシュさんは社会的および教育的プロジェクトへの献身でも知られている。

1999年にはポルトガル東部に農村出身の子供たちのための合唱団の活動やワークショップの拠点として「ベルガイシュ芸術センター」を設立した。

音楽家を育てるために必要なのは“考える場所”

芸術の世界に“競争”つまり“コンペティション”は必要なのか。音楽家を育てるための理想的な環境についてピレシュさんはこう話す。

ピレシュ:

私はすべての事柄について“考える場所”を作りたいと強く思っていました。ときには立ち止まって考え、私たちがしていることを分析する必要があります。それは役に立つのか、役に立たないのか、何かをもたらしているか。例えば、芸術の世界で“コンペティション”という形式が非常に多く用いられていますね。でも想像してみてください。誰のために、どのように、いつ、何をすべきか、どうすればもっと多くの人を育てることができるのか、それによってどれだけ多くの人が幸せになれるのか。これらすべてのこと、音楽を教えることについて考えるのです。

ピレシュ:

私は、みんながただ一つ、幸せになることが必要だと考えています。それだけでいいのです。幸せになるために何かをするのか、しないのか。ここ(ベルガイシュ芸術センター)はそのために作られた場所なんです。人を傷つけることなく、環境を傷つけることなく、動物を傷つけることなく、何かを傷つけることなく、幸せを生み出すための想像力と、何かを考えるところです。いまより少しでもよくなるような世界を自分たちの想像力で創造する~そのためにベルガイシュ芸術センターは作られたものです。

日本が教えてくれた「純粋」の意味

初来日は1969年で、大の親日家であるピレシュさん。公演の合間に文楽や歌舞伎など日本の古典芸能を鑑賞することを楽しみにしているという。世界文化賞受賞は、今後の演奏や教育活動にどのような意味があるのだろうか?

ピレシュ:

大きな、大きな意味があります。これほどの名誉はありません。ただ、私にとっては 名誉以上に大きな意味があります。日本という国は、「純粋」という意味について多くのことを教えてくれた国です。純粋というのは、余計なものがついていないという意味です。余計なものは排除して、必要なことだけを行う。たくさんの宝石やたくさんのものを持っている必要はないということです。だから、それらを取り除けば、人の行動はより純粋になる。もし私が有名であることや、技術の高さ、称賛の多さなどにとらわれているとすれば、それはすべて私が必要としないものです。日本にはこれを学ぶ道があります。不要なものは捨てるのが一番。その道を行くことは、私にとってとても重要なことなのです。だから私は日本が大好きです。嫌いなものさえもです。私にとって日本はある種の純粋さの見本なのです。特に昔の芸術にそれが表れています。それが大好きです。だから私にとって、今回のことは計り知れない意味があるのです。

(サムネイル:ベルガイシュ芸術センター内のコンサートホールにて撮影・神戸シュン ©️ 日本美術協会)

ピレシュさんと共に世界文化賞を受賞したソフィ・カルさん(絵画部門)、ドリス・サルセドさん(彫刻部門)、坂茂さん(建築部門)、アン・リーさん(演劇・映像部門)の皆さん5人をフィーチャーした特別番組が2つ放送される。

「世界文化賞まもなく授賞式SP」

11月19日 14:45-15:45 フジテレビ系列(一部の地域をのぞく)

TVer・FODで見逃し配信あり

「第35回高松宮殿下記念世界文化賞」

12月13日 24:55-25:55 フジテレビ(関東ローカル)

12月14日 10:00-11:00 BSフジ

「高松宮殿下記念世界文化賞」の公式インスタグラムとフェイスブックはこちらから

【インスタグラム】

https://www.instagram.com/praemiumimperiale/

【フェイスブック】

https://www.facebook.com/praemiumimperiale