新型コロナウイルスの収束が見えない中、視覚・聴覚の障がい者は、新たな生きづらさと向き合いながら暮らしている。障がい者の6割以上が生活環境の変化に不便を感じていると語り、視覚障がい者からは「ソーシャルディスタンスが確認できない」、聴覚障がい者は「マスク着用で口型や表情が読み取りづらく、コミュニケーションが難しい」という悩みの声があがっている。

ではこうした障がい者が感じる生きづらさを社会全体で理解し共有していくにはどうすればいいのだろうか。きょうから始まる連載「ポストコロナの学びのニューノーマル」の第1回では、コロナをチャンスに変え学校で障がいをどう学ぶのか、その取り組みを探る。

「聞こえない体験」が聴覚障がいへの理解を深める

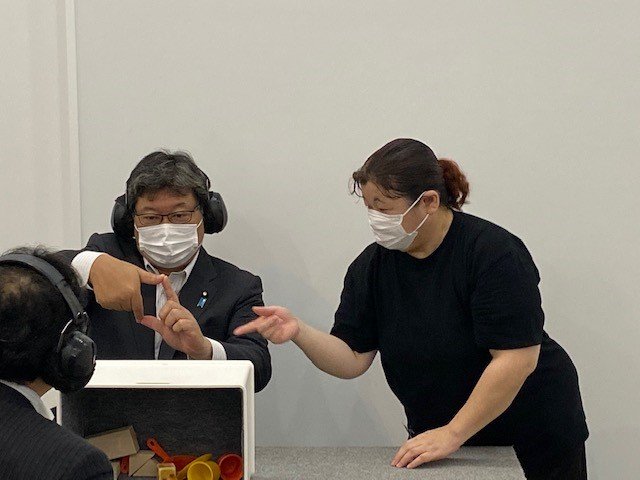

「初めての体験で最初は少し不安でしたが、聴覚に障がいがある方とこうやってコミュニケーションをとれるのだなと感じました。すごくいい体験でした」

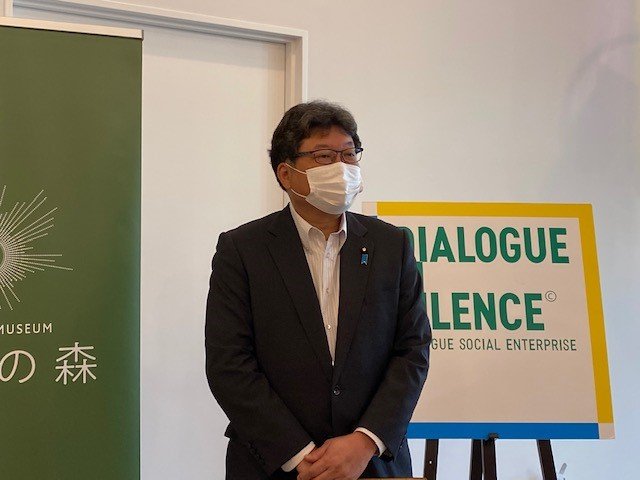

聴覚障がい者との「聞こえない」世界を体験した後、萩生田文科相はこう語った。

「聞こえない」体験イベントを主催しているのは、一般社団法人ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ(以下ダイアローグ)。

21年前、ソーシャルエンターテイメントという新しいジャンルを切り開いたダイアローグは、8月23日、「見えない」「聞こえない」「歳を重ねる」体験をすることができるダイアログ・ミュージアム「対話の森」を都内港区にオープンした。

萩生田氏が体験した「聞こえない」体験はダイアログ・イン・サイレンスと呼ばれる。参加者はヘッドセットを装着して音のない世界に入り、身振り手振りでコミュニケーションを取る。「聞こえない」体験を通して、参加者は聴覚障がいへ理解を深めることができるのだ。

この体験を萩生田氏は「想像力を育み障がいのある方への理解が深まるすごくよい体験」だと絶賛し、「小学生など子どもたちにも体験してもらいたい。身振り手振りでコミュニケーション取ることを身につけるのも、生きる力になると思う」と述べた。

会話できない給食の時間に手話で対話するのはどうか

では学校教育に「聞こえない」体験を導入するにはどうしたらいいのか。萩生田氏が目をつけたのは給食の時間だ。

「いまコロナ対策で子どもたちは給食中に一方向を向いて話さないよう徹底しているが、向かい合わせて手話で対話をやってみたらどうかと思いました」

学校ではコロナの感染対策として、給食中に飛沫が飛ばないようにと向かい合わせでおしゃべりをしながら食事するのを禁止している。

しかし子どもにとって給食は食事をしながらクラスメートと会話を楽しむ貴重な時間だ。

そこで萩生田氏は「ポストコロナのレガシー」として、給食中に子どもたちが手話を覚えてコミュニケーションをするという取り組みをしようというのだ。

世界ではダイアローグ体験者の6割が子ども 一方で日本は

このピンチをチャンスに変える発想に、イベント主催者の志村真介氏は驚いた。

「子どもたちが、ただ単にジェスチャーじゃ無くて実際に手話を覚える。具体的に実験校をつくってやっていこうと大臣がおっしゃったのは凄いと思います」

また志村氏から「教職員や生徒に体験して欲しいのだが、コロナの影響で制限を受けている」と訴えると、萩生田氏は「声を出さないので、より多くの人が体験してもいいんじゃないか」と応えたという。これもまた、声を出さないことを逆手に取った発想だ。

実は萩生田氏は2年ほど前にも、ダイアローグのイベントをオリパラの調査事業として体験したという。だからこそこうしたアイデアが生まれてくるのだろう。

ダイアローグの代表的なイベントは、「見えない」世界を体験するダイアログ・イン・ザ・ダークだ。しかしこのイベントは、暗闇の中で参加者同士が触覚を頼りに動くことから、コロナが収束するまで中止になっている。

ダイアローグの代表理事である志村季世恵氏はこう語る。

「世界中で行われているダイアローグのイベントでは、体験者の約6割が子どもです。しかし日本はたった数パーセント。暗闇や静寂の中では、障がい者を『かわいそうな人』『自分と違う人』という意識はもちません。だからこそ、障がい者との対話を通して子どもたちに理解を深めて欲しいと思います」

東京パラまでの1年を学びの機会にする

さて、来年の東京パラリンピック開幕までいよいよ1年となった。しかし、コロナの収束が見えない中、果たして開催が可能なのかいまだに先行きは見えない。

東京パラリンピックは、日本社会が障がいへ理解を深めるイベントとしても期待されている。では、この1年を待つだけで無く学びの機会にしてみるのはどうだろう。

大分県別府市に2020年3月に完成した「太陽ミュージアム~No Charity, but a Chance !~」。

ミュージアムには障がい者スポーツや雇用の歴史がわかる展示のほか、車いすやボッチャなど様々な体験ゾーンがある。しかしコロナの感染対策のため、現在は閉館を余儀なくされている。

ミュージアムを運営する社会福祉法人太陽の家を創立したのは、「日本のパラリンピックの父」故・中村裕博士だ。

「失われたものを数えるな」がパラリンピックの原点

「失われたものを数えるな。残された機能を最大限に活かせ」

1960年、リハビリを学ぶためイギリス・ロンドン郊外にある病院を訪れた中村氏は、この考えのもと障がい者が車いすでバスケットボールをしている姿を見て衝撃を受けた。

当時の日本は、障がい者に対する差別や偏見が強く、ましてや障がい者がスポーツを行うなど考えられなかった時代だった。

中村は帰国後、日本で初めて障がい者による全国スポーツ大会の開催にこぎ着け、1964年の東京パラリンピック開催に尽力して「日本のパラリンピックの父」と呼ばれることになる。

「太陽ミュージアムは来年東京パラリンピックが開催される影響もあって、県内外の企業やスポーツ、福祉関係者から大きな関心が寄せられています」

こう語るのは、ミュージアムの館長四ツ谷奈津子氏だ。

四ツ谷氏は、ミュージアムが再オープンする際には、小学校の社会見学や修学旅行のコースとして多くの子どもたちに障がい者スポーツの歴史を伝えていくつもりだ。

「パラリンピックに向けて障がい者の社会参加や自立にスポットが当たるようになってきました。しかしパラリンピック後も、障がい者の雇用やスポーツが推進されていくことが望まれます。ミュージアムを通して真の共生社会を目指していきたいと思います」(四ツ谷氏)

コロナを悲観すること無く、新たな学びの機会に変える。

学びのニューノーマルのすがたを、この連載で引き続き追っていく。

【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】