静岡県の人口減少が進む要因のひとつが「社会動態」による県外流出だ。県外に転出する人が県内に転入する人よりも多く、人口減少につながっている。特に10~20代の減少率が高い。県外の大学に進学したり、県外の企業に就職したりする若者が多いからだ。

「世界・全国規模の企業が少ない」

静岡県の調査によると2023年の「社会動態」は、県外への転出者数が県内への転入者数を上回り、人口は220人減少した。中でも就職や転勤の時期にあたる3~4月の減少が際立って多く、県は「10代~20代の若い世代の減少率が高い」としている。

静岡大学2年の小長谷笙(しょう)さんは農業や関連する法律を学ぶ傍ら、受験生を対象とした相談会や新入生のサポートを行う学生委員会の委員長を務めている。

小長谷さんは「人と交渉・会う・コミュニケーションする機会が多いので(委員長の経験は就活にも)必ず生きてくると思う」と話す。

焼津市の出身であることから、将来は生まれ育った静岡の地で農業政策に関わる仕事に就きたいと考えている小長谷さん。

ただ…

静岡大学2年・小長谷笙 さん:

静岡県、ひいては日本というところも考えているので、必然的に大都市(志向)。静岡県はヤマハやスズキなど理系の分野に強いところはあると思うが、文系で世界規模や全国規模の(活躍ができる)企業は少ないと思う

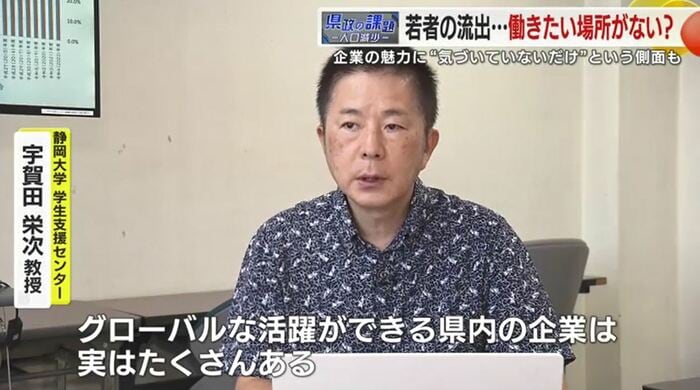

「企業の魅力が発信されていない」

これに対しキャリア教育を専門とする静岡大学 学生支援センターの宇賀田栄次 教授は「グローバルな活躍ができる県内の企業は実はたくさんある」と真逆の見解を示す。

とはいえ、企業の魅力が学生に発信されておらず、若年層の流出につながっていると感じているのも事実だ。

静岡大学 学生支援センター・宇賀田栄次 教授:

学生が(進路を)選ぶ時期・考える時期にタイミングよく情報提供していく、あるいはその情報が手にできるように我々も工夫しなければいけない

Uターン就職を選んだ理由

こうした中、UターンやIターンによる人材獲得で実績を上げているのが、三島市にある加和太建設だ。

正社員230人のうち、UターンやIターンによる入社は過半数に上る。

建設事業の業務効率化などDX分野を担当する、入社8年目の宇佐美祐衣さん。伊豆の国市出身で神奈川県の大学に進学したが、就職を機に静岡へ戻ってきた。

大学生時代には「東京の方がたくさん仕事がある。一度家を出たから地元に帰らなくてもいいや」と思っていた宇佐美さんがUターン就職を選んだきっかけは、何気なく参加した合同説明会だった。

建設会社でありながら「世界が注目する元気な街を作る」と意気込む企業が地元にもあることを知り、「一気に気持ちが傾いた」と振り返る。

加和太建設・宇佐美祐衣さん:

もともと私も「人が集まる場所を作りたい」と思っていたので、それが地元でできるならわざわざ都会に行かなくてもいいと思ったのが(Uターン就職の)大きな理由

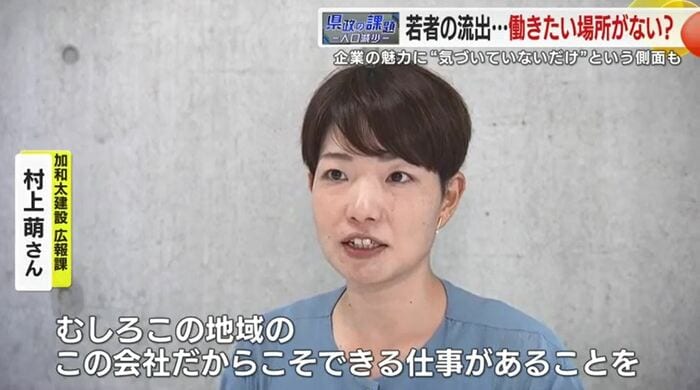

広報課の村上萌さんは「新卒採用の時に『東京と変わらない仕事ができる、むしろこの地域のこの会社だからこそできる仕事がある』と感じてもらうようにしているので、そこが後押しして新卒採用にもいい影響が出ているのでは」と話す。

県外の若者へのアプローチは?

一方、埼玉県の出身ながら「インターネット上の求人でこの会社の存在を知り応募した」と話すのが狩野翔さんだ。

現在まちづくり事業部に属する狩野さんは「街づくりをしたいと漠然と思っていて、自分のやりたいことを考えた時に、都心でマンションを建てたいわけじゃない、エリアごとにちゃんとやっている会社がいい。そういうことをしたいと思っていた部分があったので」と、入社の動機を話す。

まだ4年目という若さだが、現在はスタートアップ企業の支援を担当。

ただ、充実した日々を過ごす反面、もともと静岡とは縁もゆかりもなかった自分だからこそ、Iターン就職について感じることもあるそうだ。

加和太建設・狩野翔さん:

振り返ってみると、こっちの生活が体験できて地方としての魅力が感じられた。体験プログラムやお試し移住など、遠くからくる人は体験できたら(地方企業の良さが)伝わる部分があるのでは

売り手市場と呼ばれる今だからこそ、有望な若手の人材を呼び込む絶好の機会ととらえ、自社の強みや売りを積極的にPRする姿勢や体制づくりがそれぞれの企業には求められているのかもしれない。

(テレビ静岡)