今年の夏は自宅で旅行気分も?

もうすぐ8月も終わるが、コロナ禍の夏休みはどのように過ごしただろうか?

NTTドコモが携帯電話の位置情報などをもとに推計したデータによると、お盆最終日となった16日午後3時時点の東京駅周辺の人出は、2019年の同じ月の休日と比べ、71.9%減。またお盆期間の高速道路の交通量も33%減少したという。

小池都知事が「お盆の帰省」の自粛を求めたこともあり、帰省や旅行をせずに自宅や近場で過ごした人も多かったかもしれない。 もしくは新型コロナの状況を見ながら、9月以降に夏休みをとる人もいることだろう。

そんなコロナ禍の休みの過ごし方のひとつとして、今回はオンライン旅行を紹介したい。旅行に行きたい人と現地在住者をビデオ通話などでつなぎ、現地の情報や観光地をオンライン上で案内してもらうというものだ。

島根・海士町の企業が「リモートトリップ」を開催

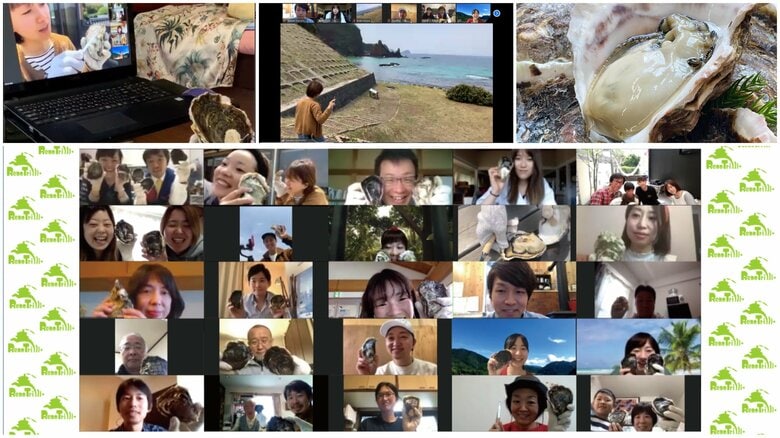

島根の隠岐諸島・海士町の株式会社島ファクトリーが展開するのは、事前に送った海士町の名産を味わいながら、島民が観光名所をオンライン上で案内したり、特産品の美味しい食べ方や海産物の漁の方法などをレクチャーをする約2時間のツアー「リモートトリップ 」。

「国内初のオンライン旅行ではないか?」とする4月の第1弾から、これまでに計9回を開催している。

リモートトリップは開催ごとに内容が変わるというが、例えば約20人が参加した第1弾ではこうだ。

申し込みをすると、まず、開催日に合わせて特産品の岩牡蠣が自宅に届く。そして開催時間になったら、海士町在住の担当者らとビデオ通話でつながり、参加者全員がオンライン上に集合。

担当者が海士町について説明をした後、画面越しに岩牡蠣の殻の開け方をレクチャーしながら参加者が挑戦。そして、オンライン上で海士町の味覚を一緒に味わいながら交流を深めた。

その後は、担当者がカメラを持って町に出掛け、島の魅力などを伝えながら風景をライブ配信していくというもの。自宅にいながら「島内観光」も体験できるのだ。

なお第9弾では、隠岐便を展開するJALとコラボし、羽田から隠岐行きのフライトを仮想体験できる「デジタルフライト」に搭乗。実際にオンラインで客室乗務員との交流や機内からの映像を楽しむ企画なども加わった。

リモートトリップを始めたきっかけは、やはり新型コロナウイルスの影響。医療機関に限界のある離島として観光客を歓迎しづらい状況となったことから、「旅に出ずとも、海士の魅力は体験できる」はずだとしてスタートした。

そんなリモートトリップで体験できる海士町の魅力とは? 今後はどのような形での展開を考えているのか? 島ファクトリーの担当者に話を聞いた。

海士町の一番の魅力の「人」をお伝えできれば

――まず海士町の観光名所を教えて

正直にお話すると、他の観光地や離島にかなうような「絶対にここを見て!!」という観光名所はありません。町のスローガンである「ないものはない」(なくても良い、必要な物は全てここにあるという2つの意味)は島民に根付いており、スーパー、コンビニ、ファストフード店はありません。

それでもないものは自分たちの手で作りだし、生み出し、助け合いながらシェアするという文化も根付いています。

――では、海士町の魅力は?

約800年前に後鳥羽上皇が海士町にご配流になって以来、島にはよそ者を受け入れる文化が生まれました。

それは観光で来られる方にも十分に感じていただけるかと思います。道ですれ違えば、初めてでも「こんにちは、暑いですね」という会話が生まれ、釣り体験をすれば近所の釣りが得意なおじちゃんが来て、よく釣れるポイントを教えてくれます。たまたま商店で会ったおばちゃんの家でお茶をごちそうになったということも耳にします。

全て偶然なのですが、その偶然が観光のお客様の強烈な思い出になっています。過去のアンケートでは「人がとても優しい」「ふるさとに帰ってきたような気持ちになる」という言葉をよくいただきます。

海士町の一番の魅力は「人」「人との関わり」だと弊社では考えており、その魅力をリモートトリップでお伝えできればと思っています。

オンラインで一緒に岩牡蠣の開け方に挑戦

――リモートトリップとはどんなもの?

岩牡蠣やさざえ等(コロナで売上が落ちている漁師さんから声をいただきました)の海士町の特産品を事前に自宅に配送します。

ただ、その食材を単純に召し上がっていただくのではなく、オンラインで海士町の美しい海、風や波の音、島の人の話や民謡を聞きながら、そして自分でさばいたり調理したりする体験を通して楽しんでいただくコンテンツです。

岩牡蠣は現地のスタッフが殻の開け方をレクチャーします。さざえやヒオウギ貝の回には缶に入れて蒸し焼きにする「かんかん焼き」を一緒に調理しました。開けた牡蠣や、蒸し焼きの缶からは磯の香りがすることから、家にいたまま五感で楽しんで頂くことができました。

また、このリモートトリップはライブ配信にこだわっています。録画ではなく、カメラを持って実際に島内を旅することで、偶然の出会いがあったり、時にハプニングがあったりして、本当に旅に来ていただいている感覚を味わっていただきたいからです。

その日の海士町の天気や海の色、風の強さなどまるごと楽しんでいただいています。

終了後には約97%が「海士に行ってみたい」

――これまでにどれくらいの人が参加した?

約145人の方にご参加いただいています。そのうち、約3割の方は過去に海士町に来たことのある方です。地域としては関東圏の方が多いですが、北海道や沖縄、他の離島など全国各地からでした。

――開催してきた手応えはどう?

参加いただいたお客様とは、単純に観光に来ていただいただけでは作れないような繋がりを作れていると感じています。2時間程度のリモートトリップ内ではお名前をお呼びして感想を話していただいたり、少人数のグループトークの時間を作り、交流をしています。

お客様にも私たちスタッフの顔を覚えていただき、実際にご来島いただいた際には港でお出迎えしたいと考えております。

終了後のアンケートでは約97%の方が「海士に行ってみたくなった」と答えてくださっています。コロナが落ち着いた時期に、リモートトリップに参加いただいたお客様に海士町で、「オフライン」でお会いするのを心待ちにしています。

今後は他の地域とのコラボの可能性も

――参加者からはどのような感想があった?

先ほどの「海士町に絶対行ってみたくなった」というご感想に加え、「特産品の海産物が美味しかった」「お酒があったら嬉しい」「行ってみたかった場所なので、体験できて嬉しかった」「リモートトリップの可能性を感じた」「準備が大変だったと思う」「次もがんばってください」等、地域を応援してくださるお言葉も多数いただきました。

――今後はどのような展開を考えている?

海士町へのご来島前の旅の試着、来島前につながりを作っていただくという目的で今後も続けていきたいと考えています。海士町観光では島に一人でも知り合いがいると旅の満足度がぐっとあがります。

その日たまたま開催されている島民向けのイベントや、その日の風向きによる釣りのスポット、海水浴のおすすめビーチなど住んでいないと知り得ない情報が手に入るからです。その知り合いの最初の一人に、私たち島ファクトリーのスタッフがなれればと考えています。

また、他の地域からもお声がけをいただいており、コラボなどもするかもしれません。

次回の開催は9月13日(日)で、内容は海士町の観光とさざえのカンカン焼きを予定している。詳細なスケジュールや価格などは、サイトで確認してほしい。また9月以降も、月に1回程度の開催をしていくとのことだ。

同社によると、海士町への今夏の観光客は例年の2割程度。お盆の時期は毎年すし詰め状態になるフェリーにも空席が目立ち、宿も空きのある状況だったという。

今はこのようなリモートトリップで地域の魅力を感じ、新型コロナウイルスが終息した際には実際に訪れる…。このような旅の仕方は、これから広がっていくかもしれない。

(画像提供:株式会社島ファクトリー)

【関連記事】

2万匹のホタル乱舞や船が宙に浮く幻のビーチ…コロナで自粛の今年は見られない夏の絶景を紹介

帰りたいけど“帰省クラスター”は起こせない...後悔しないために家族で今考えるべきこと