能登地方7つの箇所をそれぞれの記者が継続して取材し、そこで生きる人々の暮らしや心の動きを追っていく新企画「ストーリーズ」今回は珠洲市大谷町(おおたにまち)の1回目。ある親子の葛藤と選択を通して町の現状を浮かび上がらせる。

【珠洲市大谷町の基本メモ】

能登半島の外浦に位置する半農半漁の町。地震前には約150世帯が暮らしていたが、インフラの復旧と仮設住宅の完成が遅れ、住民の7割が外に出たまま。小中学校の児童生徒は23人から5人に減った。(発災から8カ月が経った2024年8月末時点)「みんながきょうだいのように暮らしてきた」という町は今後どうなるのか。『地域コミュニティの再生』というテーマで見つめていく。

高齢化と過疎の町を襲った地震

「めっちゃくっちゃですよ。中規模半壊、半壊の一個上だね」能登半島地震の発生から5カ月が経った2024年6月。未だに家具や物が散乱したままの自宅の1階で地名坊行雄さんはつぶやいた。床の間には鏡餅が置かれたままだ。

「1月1日のお餅のままでお餅だけまっすぐ立っとった」

珠洲市大谷町。約150世帯が住んでいたが、2次避難などで多くの人が町を出た。

地名坊さんも地震の約2週間後から小松市のみなし仮設住宅で生活している。大谷町では母、暢子さんと暮らしていたが、母の姿はここにはない。「いつもどっかこのへんでがやがやしゃべっている人がおらんかったらダメやね、1人は」

知り合いもいない故郷から遠く離れた町での生活。誰とも話さずに1日を終えることもある。

断水が続く大谷町に戻った母

母、暢子さんはというと、5月に大谷町に戻っていた。暢子さんを訪ねると高台の畑にその姿はあった。「これ玉ねぎ。植えるのが遅くなって肥やしをしたから…」毎年丹精して育てる野菜。小松に避難していて苗を植えるのが遅かったため生育が気になっていたようだ。

1人大谷町に帰ってきた理由を聞くと暢子さんはこう話す。「小松が嫌いではなくて、ここがぜひ来たいわけでもない。でもどうしてもここは気持ちが惹かれるね」

自宅は中規模半壊で解体することが決まったため、暢子さんは車庫に暮らしている。大工見習いだった行雄さんが暢子さんのために生活スペースを整えた。テレビや冷蔵庫も備わっている。ただ、断水は続いていた。給水車で水を汲み、それで体を洗っているという。

「ここに水を上げてかしゃかしゃとする。頭から全部。これ脱いで、ここから人見ることはないもん。寒いけど洗わないと気持ち悪い」ここで脱ぐんですか?と驚く記者に対し、暢子さんは「1番大事なところは最後に洗うよ」と笑い飛ばす。「そういって笑っていないと面白くないでしょ!」

小松に残る息子の葛藤

多くの住宅が被害を受けた大谷町。町唯一のスーパーは閉店し、仮設住宅の建設も遅れている。子育て世帯は大半が2次避難などで市外に出た。今大谷町に暮らしている人のほとんどは65歳以上の高齢者だ。

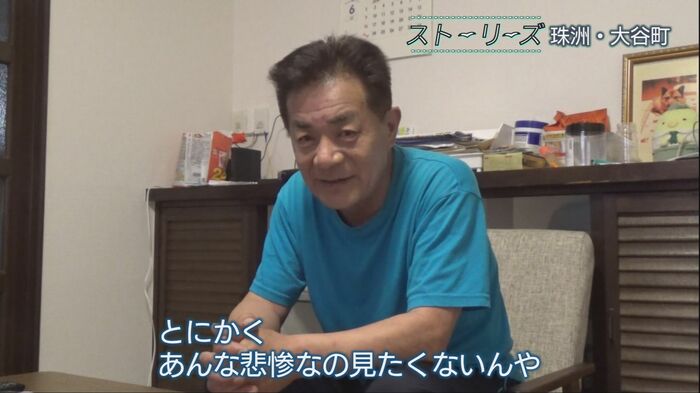

現在85歳の暢子さんを残して1人小松で暮らす息子の行雄さん。週に1回、片道4時間半かけて暢子さんに食品などを届けている。「葛藤はありますよ。息子は何しとるんやと思っている人もいるだろう。よく分かっとるんやけど…」行雄さんはどうしても元日、故郷の光景が一変したあの瞬間が忘れられずにいた。「とにかくあんな悲惨なの見たくないんや。だめや本当に涙出てきた。皆さんよく頑張っているけど俺にはそんな根性ないですね」

大きな揺れが人々の心に与えた影響は大きかった。

地震から5カ月半でようやく水が…

6月18日。行雄さんは車庫の隣に台所や風呂を作っていた。この日、水道工事が行われて約5カ月半ぶりに水が使えるようになったのだ。「嬉しい、やった!」暢子さんもご機嫌の様子。早速、ジョウロに水を汲みヒマワリの水やりを始めた。

暢子さんに1人大谷町で暮らしていることをどう思っているのか聞くと…「こんな年寄りほっといてどんなつもりで行ってるんだろうとおれに聞こえるようにして言っていた人もいる。だけどおれ知らん顔してた、家族みんな納得やもんなぁ」

7月。暢子さんの姿は畑にあった。「姉ちゃんナスビいらんか?」「キュウリは?」話しているうちに記者の手にはどんどん野菜が詰まれていく。生育を心配していた野菜は無事いつも通り育ってくれたようだ。「私の楽しみこれだけ。なんでも植えてなると嬉しいんだわ、そして誰か食べてくれればな」

行雄さんは自宅の片づけに追われていた。今は目の前のことをこなすことで精いっぱい。公費解体もいつ行われるか分からず、この先どこで暮らすか決められないという。

”非日常”が続く町の”新たな日常”

暢子さんには畑以外に新たな楽しみもできた。この日、暢子さんは支援団体によるイベントがあると聞いて大谷小中学校の避難所に向かった。洋服や帽子を自由に持って帰ることができるほか、コンサートも開かれていた。住民は減ったが、今は町の外から来て支えてくれる人がたくさんいる。

週に1回、移動スーパーが来た時に開かれる”お茶会”はみんなが集まるこの町の新たな日常になった。「病院行ってきたの?」「みんな自分の家がないんだから。若い人は帰ってこないし」他愛もない会話やちょっとした愚痴まで、みんな自由に話して帰る。

オムツなどをたくさん持った暢子さんが手押し車で帰ろうとすると、すかさず近所の人が「それ乗せてこか」と話しかける。みんながきょうだいのように育ってきたという大谷町では、住民が減った今もこうした助け合いは変わらない。

72世帯が住むことができる仮設住宅は9月末に完成する予定だ。そうすれば町はもっと賑やかになるだろうか。