北海道を代表する秋の味覚の秋サケ。

北海道十勝地方の大樹漁港で9月2日、初水揚げがあったが、食卓を不安にさせるある予測が。

いったい何が原因なのだろうか。

大樹町で秋サケ初水揚げ

ピチピチと跳ね銀色に輝く魚。

9月2日正午ごろ、大樹町の大樹漁港で初水揚げされた秋サケ。

8月30日に解禁となった秋サケの定置網漁。十勝では3日遅れのスタートとなった。

十勝の大樹漁港では5隻が出漁し、2023年とほぼ同じ量の約1.2トンを水揚げした。

「(サケが)痩せているというかひょろ長い。少し期待はしていたが網を入れて2、3時間なので。あす以降に期待したい」(大樹漁業協同組合 川井 広道 専務理事)

秋サケ漁獲量は年々減少傾向

北海道沿岸の秋サケ漁獲量は、2023年は2000万匹をわずかに下回り、2022年は3000万匹に迫る豊漁だった。

食卓に欠かせない国民的な魚、サケ。

今後の見通しは。

「水温が上昇するとともに(秋サケの)エサ生物、プランクトンも少なくなっている」(道立総合研究機構さけます・内水面水産試験場 卜部浩一さん)

海水温上昇がサケの来遊数に影響

危機感を募らせているのはサケを研究する道立総合研究機構だ。

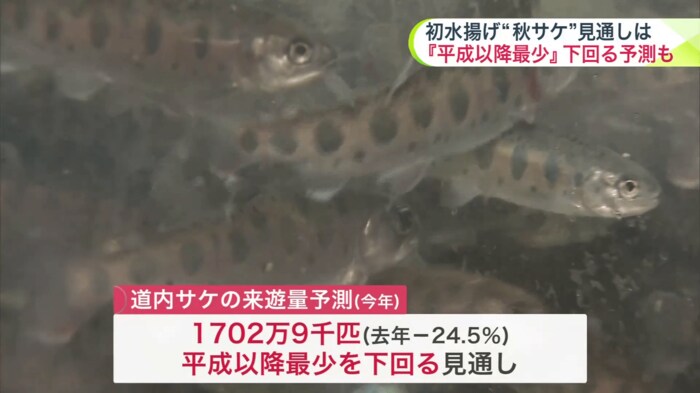

河川も含む北海道内の2024年のサケの来遊量は、2023年の24.5%減の約1703万匹と予測。

平成以降で最少だった2017年の1736万匹を下回る下回る水準だ。

なぜ魚の量が減るのだろうか。

「オホーツク海 北太平洋 ベーリング海、アラスカ湾をサケは移動していくが、そのいずれの場所も水温が上昇してきている」(卜部さん)

原因は海水温の上昇だ。

すでにサケの人工ふ化事業で影響が出ている。

これまで親魚が川に戻ってくる9月に人工授精を行っていたが、海水温の上昇で遡上するサケが減ったという。

育った川に戻るサケだが、やはり低水温を好む。

北海道は今後、海水温が下がる10月以降に人工授精を強化し、サケの資源回復に乗り出す考えだ。