台風による豪雨では、毎年のように「車避難」の最中に事故が起きている。 油断すると、一瞬で命の危機にもなる。そんな『水の脅威』を取材した。

【動画】「台風10号進路は当初より西へ大回り」近畿は30日に「大雨や暴風の恐れ」【片平さん解説】

2018年の西日本豪雨。

住民:窓開けて!窓開けて外に出ないと危ない!

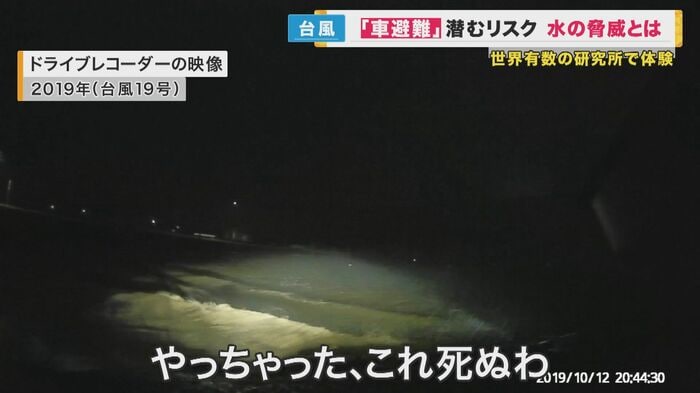

2019年・台風19号発生時のドライブレコーダーの映像。

車内の人:あ、やっちゃった!やっちゃった、これ死ぬわ。

豪雨の際、しばしば起きる、「車避難」による事故。

■車が水没した場合、ドアを開けて脱出するにはどれほどの力が必要?

車を襲う水の脅威を調べるため、吉原キャスターが訪ねたのは、京都大学防災研究所の実験場。

水害について世界有数の規模を誇るこの施設では浸水の深さを自由に調整し、豪雨災害でおきる状況を再現することができる。今回は、車が水没した場合、ドアを開けて脱出するにはどれほどの力が必要なのかを体験。 タイヤが隠れるほど水に浸かった車から、脱出を試みる。

吉原キャスター:思いっきり体をあずけたらやっと開く。ドアをあけようとすると外からおされてる水圧で反発力がものすごくあって押し戻される。

大人でも脱出には一苦労。 さらに、ここから10センチ、水位が高くなると…

吉原キャスター:全然開かない。イスに座っていると体を横にむけて、踏ん張ることができないんですね。ドアからかなりの水圧がかかっていて踏ん張って開けることができません。10センチ水深が深くなるだけでこんなにも開きにくくなるものなのか?

京都大学防災研究所 川池健司教授:理論上、水深の2乗に比例してかかる力が大きくなる。水深が2倍になると、かかる力は4倍。3倍の水深なら9倍の力がかかります。 わずかな水深の違いで、かかる力が大きく変わってきます。 見た目の水深から受ける印象と実際にかかる力は違っている。

■なぜ危険な「車避難」を選択してしまうのか

道路が冠水する中でも、危険な「車避難」を選択してしまうのは、なぜなのか。 去年6月、豪雨に襲われた和歌山県海南市では、水位がどんどんあがる中で、車を引っ張る男性の姿が防犯カメラに映っていた。

車が浸水した男性:どんどん深くなった。(車の)ドアが開かないから、窓を開けて頭から出た。

命の危機にさらされても、車を手放せなかった理由を聞くと。

車が浸水した男性:僕ら年とってるから何回も(車を)買えない。とにかく車を引っ張っていこうとした。何をするにしても車がないとできないし、今回(避難が)遅かった。自分の考えが甘かった。

財産としての車を守りたい。その思いが、誤った避難の判断を招いてしまうことがあるようだ。

■「車の避難」を優先させている地域の取り組みは

そんな中で、何よりも「車の避難」を優先させている地域もある。去年7月、大雨による被害を受けた福岡県・久留米市。 一夜明け、田んぼの周辺を取材すると、そこにはずらりと並ぶ車が。

車を停めていた男性に話を聞くと…。

近隣の住民:ここらへんなら(車が)浸からないから。何回もありますよ(車を)持ってきて車を置いたらみんな家戻って。

この地域は土地が低く、周辺の道路が冠水しやすいため、いつもこのような対策をとっているのだという。ただし、道に車が滞留すると、緊急車両の通行の妨げとなり、救助活動に影響が出てしまう可能性も。

■「命」と「車」の両方を守ろうと取り組んでいる地域も

そんな中で、「命」と「車」の両方を守ろうと取り組んでいる地域がある。水害の多い京都府・福知山市の大江町では、5年前、住民たちの手によって、災害専用の「車両避難所」をつくった。

自治会長 仁張衛さん:2013年に水害が起こりましたが、その時は避難した車が道路を埋め尽くして、緊急自動車が入れなかったということで、思い切って自治会のお金でこちらに駐車場を作りました。

台風などが近づくと、住民たちは、まずこの場所に車をとめ、そのあと避難所などへと向かうということだ。

住民:今まで駐車場がなかったときは、雨になったときは車がつかってしまったりとかして、水害後も買い物にいけなかったりとか、そういう不便なことが多かったんですけれど、水害が終わった後でも、しっかりとその車が利用できて生活がおけるということは本当にありがたいことだなと。

脅威の力を持つ、豪雨災害を前に。命と車、両方守るには、冷静な判断と事前の準備が重要だ。

■水没が進み、車内も浸水した状態ではドアを開けることができる

共同通信社編集委員 太田昌克さん:やはり命が大事だと思いますね。福知山のように自治会で取り組んでいるところはいいんですけれども、そうでない場合はやはり垂直避難です。高いところに逃げてください。次の災害に備えて、福知山のようなモデルとして、自治体で考えていくことはいいと思いますね。

車の水没に関して、興味深い映像がある。JAFの実験映像だ。同じ水深で、車の後輪が浮いた状態では、ドアを開けることができない。しかし、水没が進み、車内も浸水した状態になると、ドアを開けることができた。

車の中と外で水位に差があると、ドアに強い水圧がかかり、同じ水深なら、水没が進んだ後のほうがドアが開きやすくなるそうだ。浸水が進んだ後も、諦めないことだ。

片平敦 気象予報士:この実験を体験したのですが、成人男性が両脚でぐっと踏ん張っても開かない。真っ先に怖いなって思いました。 そもそも、浸水する前に避難をしなくちゃいけないと。大雨になって浸かってしまうところに、車を出すのは非常に危険なので、そうなる前に逃げておくっていうのは大前提だと思いました。

関西テレビ 神崎博報道デスク:ドアが開かなければ、窓から脱出する方法もあります。水害時は、パワーウィンドウが動かないことがあったりするので、窓を割らないといけない。素手では割れないので、脱出用ハンマーが、カーショップやホームセンター、ディーラーのオプションでもあります。運転席側などの横のドアの窓であれば割れます。是非1台に1つ用意していただければと思いますね。

(関西テレビ「newsランナー」 2024年8月26日放送)