逆にそれさえ認識していれば、マイノリティや障害者に無理に関心を向けようとしなくても差別したことにはならないのである。

自分の周囲にそういった人たちがいなければ、もちろん無理に探し出してまでつき合う必要はないが、現実にはまったく無縁でいられる人のほうが少ないと思う。つき合うには当然コミュニケーションが必要で、その結果つき合う前より双方共に人生が多少なりとも面白くなるに違いない。

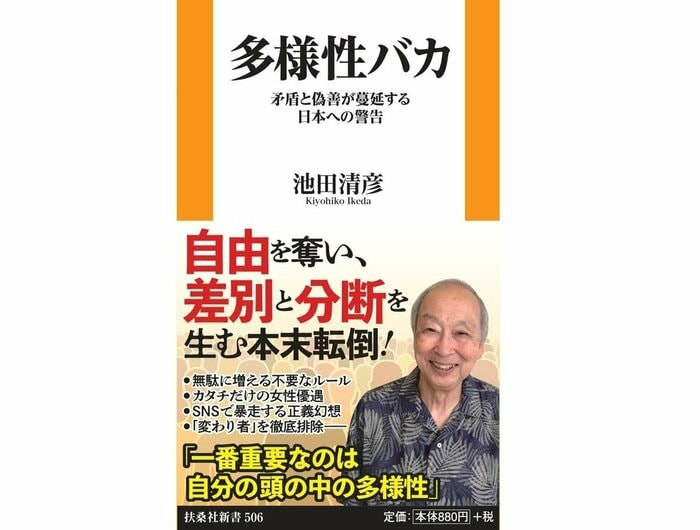

一番重要なのは自分の頭の中の多様性

相手の気持ちに寄り添うことがコミュニケーションだと思い込んでいる人が多いけれど、コミュニケーションの目的は、相手に共感することでも同意することでもない。

差異を確かめて、少し自分の考えを見直すことである。

そのためには、自分の頭が柔軟である必要がある。

一番いい方法は、自分の頭の中に、さまざまなレベルの同一性を飼っておくことだ。

別言すれば、一番重要なのは、「自分の頭の中の多様性」なのだ。

現在自分が考えている同一性と、まったく異なる同一性についても頭の片隅にとどめておき、時々自分の頭の中でディベートするといい。

それは政治的なことでもいいし、今何が自分にとって楽しいかということでもいいのだが、いくつかの選択肢を考えて、頭の中で最適解を探す試みをしていると、あるとき、今までとまったく違ったアイデアが浮かぶことがある。

コミュニケーションとは意見を言い合って共に変わることだと前述したが、コミュニケーションは自分の頭の中に背反する「同一性」を飼っていれば、自分一人でも可能なのだ。

そして実はこれが一番深いコミュニケーションなのかもしれない。

池田清彦

生物学者。現在、早稲田大学名誉教授、山梨大学名誉教授。高尾599ミュージアムの名誉館長。生物学分野のほか、科学哲学、環境問題、生き方論など、幅広い分野に関する著書がある。著書に『平等バカ』『専門家の大罪』『驚きの「リアル進化論」』(すべて小社)、『人間は老いを克服できない』(角川新書)、『「頭がいい」に騙されるな』(宝島社新書)、『老後は上機嫌』(共著:ちくま新書)など多数