夏といえばスイカ。東北では山形県尾花沢市が全国屈指の名産地として知られる。毎年8月には「全日本すいか割り選手権大会」が開かれ、仙台など全国各地からスイカが大好きな人たちが集まる。今年も日本一を目指して約100人が参加したという。

夏の風物詩ともなっているスイカ割りだが、その起源をめぐり、インターネットではあるうわさがささやかれている。本来、割っていたのはスイカではなく人の頭だったというのだ。

起源は三国時代?

インターネットで広がっているスイカ割りの起源はこうだ。

「魏・呉・蜀という3つの国に分かれて争いを繰り広げていた、中国の「三国時代」にさかのぼる。今から約1800年前、中国では戦いの前に罪人の頭を棒でたたき割る儀式があったという。これは、戦いの前に自分たちの残虐さを見せつけることで、敵の戦う気力をなくすことが目的だったようだ。しかし、蜀の軍師だった諸葛孔明が人間を犠牲にすることを嫌い、人間の頭をスイカに置き換えたという」

この説は本当なのか。宮城県の海水浴場でスイカ割りをしていたグループに聞いてみると、

「怖いんですけど!」と驚きの表情。三国時代起源説は一般には広がっていないようだ。

専門家に聞いてみた

果たして歴史的根拠はあるのか。中国の歴史に詳しい龍谷大学の竹内真彦教授に聞くと、「スイカははるか西方が原産で、諸葛孔明が生きていた2~3世紀の段階で中国に渡っていた可能性は極めて低い」と、そもそも置き換えるスイカがなかったという答えが返ってきた。自身も三国時代を記した歴史書「三国志」のファンだという竹内教授は、こうしたうわさの背景には、実際にあった「類似した話」が影響しているのではないかと推察している。

龍谷大学 竹内真彦教授

「三国時代、洪水が頻発していた中国では“神へのお供え”として生きた人間の首を切って川に投げることで川の氾濫や洪水を鎮めるという儀式が行われている地域があった。ある日、その地域を訪れた諸葛孔明が『人間を犠牲にしてはならん!』と言って、人間の頭の代わりに、小麦粉で作った皮に肉を詰めたもの、いわゆる肉まんを作ったという話がある。江戸時代の書物にも『野蛮な儀式をなくすために肉まんが誕生した』と記されていて、歴史的事実なんです」

つまり、スイカ割りの起源には「残酷な儀式と諸葛孔明が関わっている」という話は、肉まんが誕生した経緯からの作り話である可能性が高いという。

いまやスポーツに

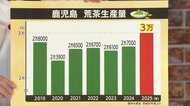

竹内教授も「分からない」というスイカ割りの起源。一方で、名産地の山形県尾花沢市ではスイカ割りをスポーツにしようと14年前から全国大会を開催。今年も全国のスイカ割りファン30チーム90人が参加した。

公式ルールも定めれられていて、チームは3人1組。アイマスクとスイカ割り専用の棒を持ち、5回転と3分の2回転した上で、7m先に置かれたスイカを1分30秒以内に割る。3人の審判が「割れ方のきれいさ」を採点するという。全国大会というだけあって、きれいに割るのは当たり前。今年もハイレベルな戦いが繰り広げられた。

ちなみに大会で使うスイカは大きさが規定に達せず廃棄となったものを使用。大会後には参加者とスタッフでおいしくいただくという。

大会実行委員会は今後、外国人の参加も募り、ワールドカップにしていくことを目指している。起源はともかく、東北でスポーツとして広がりつつある「スイカ割り」。安全で楽しい夏のイベントなのは間違いない。