徳島県の海辺にある小さな水族館。ここでは地元のサンゴを守る取り組みを続けている。

気候変動で生存できなくなるかもしれない将来に備えて、サンゴを残す努力とは。

【動画】温暖化でサンゴが消える可能性… 海辺の小さな水族館の挑戦 サンゴを守るために「何でもやる」

■60種以上のサンゴが生息する海の魅力

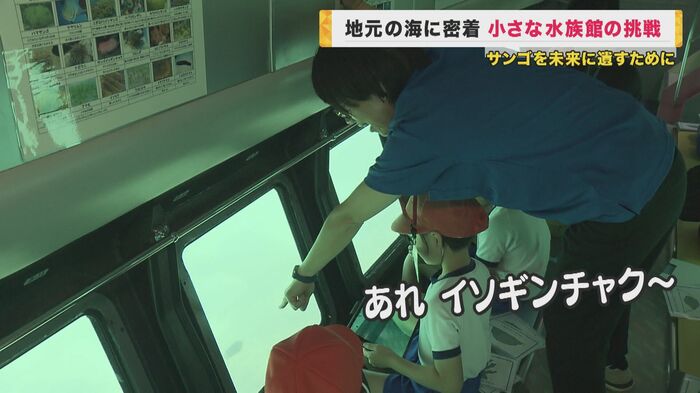

海洋自然博物館マリンジャム 木村素子さん:あれ、イソギンチャク!

サメ、サメ!真下、サメ!

ガラス越しに見える海の生き物たち。ガイドがそれぞれの生き物の名前を子どもたちに教える。

普段見ることのない海の中の世界に、子どもたちが夢中になっている。

これは海中観光船「ブルーマリン号(現在は運航休止中)」の中の様子。徳島県海陽町の竹ヶ島周辺の海を探索する“動く水族館”だ。

島に囲まれた穏やかな湾では、60種類を超えるサンゴが生息している。

300年生きているといわれるムカシサンゴや、カワラサンゴ、シコロサンゴ。一番多いのが、竹ヶ島のシンボルとなっているエダミドリイシだ。

海洋自然博物館マリンジャム 木村素子さん:向こうはまたちょっと違う。ウミバラサンゴ。

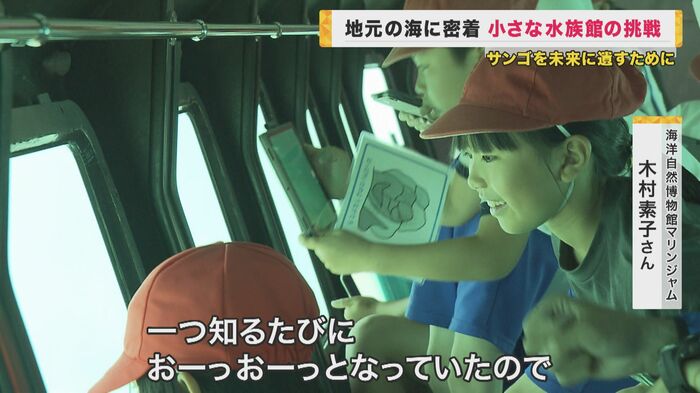

ガイドの木村さんは、5年前からこの仕事を始め、サンゴの魅力に引き込まれた。

海洋自然博物館マリンジャム 木村素子さん:海の中は最高です!

私も今日の授業を受けた子どもたちと一緒で、一つ知るたびに『おー!』となっていたので、それと同じような感覚が子どもたちにあったんじゃないかなと。

今の海を見て、どんな海だったのかを覚えておいてほしい。

木村さんが働いているのは、小さな水族館「マリンジャム」。

今でこそ、地元の海で見つけた魚など120種類を展示しているが…。

海洋自然博物館マリンジャム 奥村正俊館長:僕がマリンジャムに来た時(22年前)は館内が閉まっていまして、倉庫だったんですよ。目の前に海があるのに、せっかく竹ヶ島のシンボル“エダミドリイシ”があるのに、『サンゴをなんで飼わないんだろう』ということで、サンゴと魚を一緒に飼える水槽をほしいと町の方に相談すると、のっていただけた。

ただの倉庫だったところに、奥村館長が手作りで少しずつ水槽を増やし、地元・竹ヶ島の海を再現できるまでになった。

竹ヶ島の魅力は他にもある。それはシュノーケリング体験。

日本でも珍しく、岸の近くの浅いところにもサンゴが群生していて、小さい子どもでも気軽にサンゴを間近で見られるのだ。

京都からの参加者:めちゃめちゃ想像以上にきれいで楽しかったです。

香川からの参加者:イソギンチャクとサンゴがめっちゃ見れました。

カリフォルニア出身の参加者:珍しいサンゴを見る機会がすごかったです。

県内からの参加者:種類が多くて、全てのサンゴが新鮮で、海自体に魅力を感じました。

■40年前にも訪れていた危機 しかし今後は…

サンゴの海として定着した竹ヶ島のシンボル「エダミドリイシ」だが、ピンチもあった。

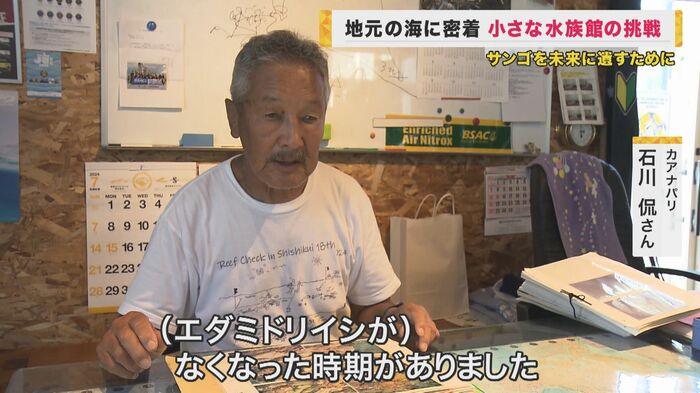

46年前から海陽町でダイビングショップを営む石川さんは、こう振り返る。

ダイビングショップ カアナパリ 石川 侃(つよし)さん:(エダミドリイシが)いきなりなくなった時期がありましたよね。低水温であるとか。

今から40年近く前、異常な低水温によりエダミドリイシは死滅の危機に瀕した。

石川さんたちの呼びかけに、県内外から多くのダイバーが集まり、死んだサンゴの間に、生きているサンゴの枝を植え付けていった。

地道な活動を続け、今「エダミドリイシ」は群生として息を吹き返している。

しかし、今度は逆の問題が…。

ダイビングショップ カアナパリ 石川 侃(つよし)さん:もうちょっとしたら全部この辺の水温が上がって、エダミドリイシが死んでしまう可能性もあります。

40年近く前の低水温は一過性のものだったが、今は温暖化。しかも、それは今後も続くことが予想されていて、暑すぎて竹ヶ島では生きていけなくなる恐れがあるのだ。

「海ではだめになっても、水族館で守り育てていこう」。そう考えた奥村館長は、エダミドリイシの卵を採集するため、1週間潜り続けた。

そして迎えた7月31日。エダミドリイシはまさに産卵を迎える状態…。慎重に袋をかぶせ、その時を待つ。

そして、エダミドリイシの産卵が始まった。卵(らん)と精子を含んだ“卵(たまご)”が海中に放たれる。

こうして卵を採集できるのも、何とかしたいとの思いで観察を続けてきたからこそ。

水族館に持ち帰り、受精させる。

Q.何の作業をしているんですか?

海洋自然博物館マリンジャム 木村素子さん:場所の違うところの種同士をかけ合わせて、できるだけ血が濃くならないようにしています。

水槽で採れた卵も、海から持ってきた卵とかけ合わせる。

ゆくゆくは水族館の中だけで採卵、繁殖できるよう、さらに水槽を増やしていくことを目指している。

海洋自然博物館マリンジャム 奥村正俊館長:危機的な状況の時、館内で種の保存をしていると、移植する時にマリンジャムにはエダミドリイシがあると、それをまた移植に使えるかなと僕は思っています。

サンゴは絶対に残していきたい。エダミドリイシは絶対に残していきたいです。ちょっとでも残るのであれば、何でもやります。

変わりゆく自然の姿を人の手で残していく。この挑戦に終わりはない。

(関西テレビ「newsランナー」 2024年8月6日放送)