病院で処方される薬の飲み方により、健康状態に大きな影響をもたらす可能性がある。今、世界では抗菌薬が効かない“薬剤耐性菌”への感染が問題になっている。症状が出るわけではなく、静かに感染が広がる薬剤耐性菌について、福井大学病院で感染症を専門とする酒巻一平教授に話を聞いた。

原因は“抗菌薬の使い過ぎ”

酒巻教授は「医師は『抗菌薬』と言っているが、いわゆる抗生物質が効かないものが薬剤耐性菌で、それに感染した場合、治療法がなく、命に関わることがある」と説明する。

私たちの気付かない間に静かに感染が広がっていることから「サイレントパンデミック」とも呼ばれる。この“薬剤耐性菌”が生まれる原因について酒巻教授は「簡単に言えば、抗菌薬を使い過ぎている」と指摘する。

「菌」と「ウイルス」はどちらも感染症を引き起こすため、同じカテゴリにされてしまいがちだが全くの別物で、抗菌薬は「ウイルス」には効果はなく、あくまで「菌」を退治するための薬だ。

そもそも体内には様々な菌が存在するが、全ての菌が病気を引き起こすわけではなく、お互いにバランスを保っている。しかし、抗菌薬に耐性を持った菌だけが体内で増殖することでバランスが崩れ、身体に悪い影響を及ぼす。

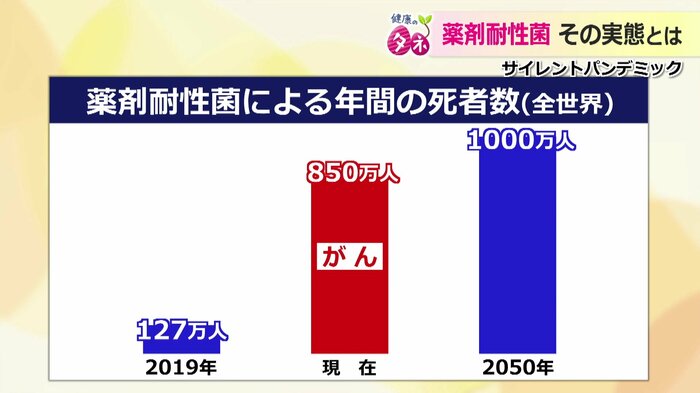

さらに、治療効果のない抗菌薬を使い続けた場合、体内で増殖した薬剤耐性菌は、人から人へと感染していく。薬剤耐性菌による年間の死者数は、2019年は全世界で約127万人とされていて、2050年には1000万人にまで増えると考えられている。これは現在850万人とされる、がんの死亡者を上回る数字だ。

薬剤耐性菌の原因について酒巻教授は「医療者が処方しすぎて、適正に使用できていない可能性がある」と指摘する。その上で患者に対しても「全ての感染症に抗菌薬が効くわけではないので、抗菌薬を求め過ぎず、お互いに気を付けることが、抗菌薬の使用を減らし耐性菌を減らしていくことになる」と注意を呼びかける。

患者が気を付けるポイントは…

政府は2016年から2020年にかけ『薬剤耐性対策アクションプラン』を実施した。これは、基本的な薬剤耐性菌に対する啓発活動を通して、抗菌薬使用量を3分の2に減らすことを目標としたもので、2023年からの5年計画で現在も実施している。

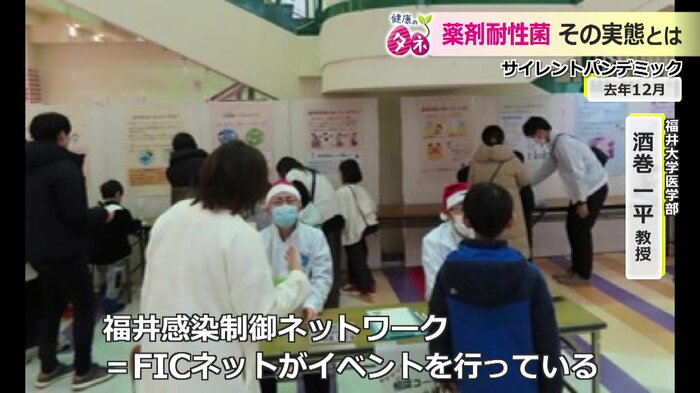

福井県内でも「多くの病院が参加する『福井感染制御ネットワークFICネット』というものがあり、イベントを行う中で『抗菌薬はウイルスに効果がなく、ウイルスが原因の風邪には抗菌薬を処方しない』ことを啓発している」と酒巻教授は話す。

国の薬剤耐性に関する取り組みは他にもある。2018年4月には「小児抗菌薬適正使用支援加算」という、医療機関に支払われる診療報酬の改定が行われた。これは、風邪や咽頭炎、または急性下痢症など、抗菌薬を使わなくて良い病気に対し、抗菌薬を使わなければ、初診に限り病院に診療報酬が加算されるというものだ。

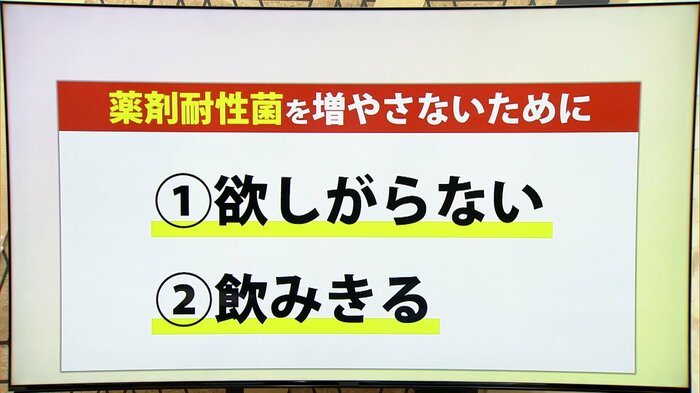

では、私たち患者が気を付けることは何か。ポイントは「むやみに欲しがらない」こと。必要のない場合でも抗菌薬を欲しがる人が多いのが現状だ。次に「飲み切る」ことも重要だ。抗菌薬を処方された際は必ず飲み切ること。飲んだり飲まなかったりといった中途半端な服用も、薬剤耐性菌を増やす可能性がある。

国などがアクションプランなどを進めるのと並行して、実際に薬を使用する私たちも、正しい知識を持って薬との向き合い方を考えていく必要がある。

(福井テレビ)