兵庫県のある公立小学校。ここでは、“児童みんなの前で先生が教える授業”の形を変えてみることに。

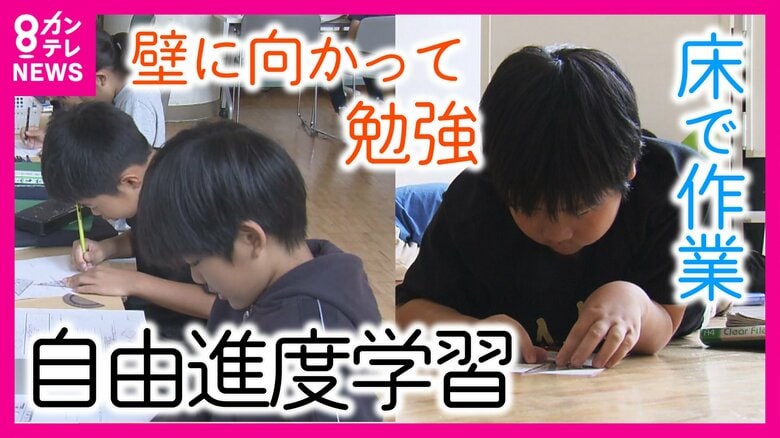

床で作業する子や、壁に向かって問題を解く子もいる。それぞれのやり方で、算数の勉強に取り組んでいる。

大胆な改革の狙いとは?

【動画】「一斉授業」やめてみた 公立小で変わる教室 従来の授業では理解度に差…自由になると「何もしない子」もいる『自由進度学習』

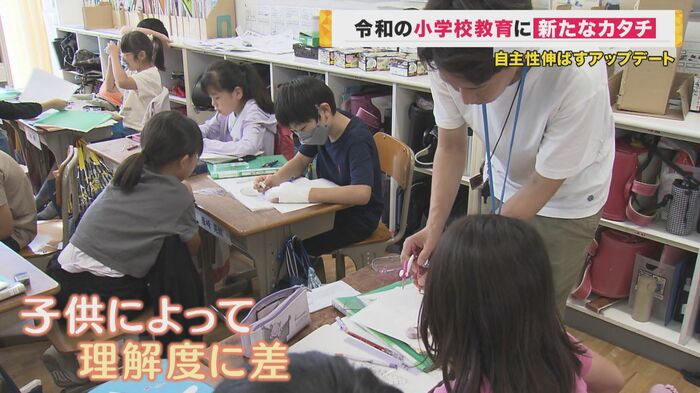

■従来の授業では理解度に差が出るという課題が

芦屋市立岩園小学校。

児童:先生、今から何するんやっけ?

児童:(ファイルを髪にこすりつけて)先生~!静電気!

教室で子どもたちに話しかけられているのは、4年3組の担任、松尾 駿(はやお)先生。

岩園小学校 松尾 駿さん:きのう習ったのは?

児童たち:平行四辺形~!

岩園小学校 松尾 駿さん:はい。じゃあこれの特徴は?

児童:向かい合う2組の辺がどちらも平行。

先生が子どもたちに教える、よくある授業風景だ。

岩園小学校 松尾 駿さん:ここの角度は?110度。じゃあ次、ここは?70度。

児童:うそつけ!110度じゃないの?ん…?110度?ふぅ…(ため息)。

子どもによって理解度に差が出てしまう…。松尾先生は課題が大きいと感じていた。

岩園小学校 松尾 駿さん:同じスピードでやるのも大事だと思うけど、暇になる子や、ずっと分からないまま声を出せない子も出てくるのかな。

同じような問題意識を持った人は、松尾先生だけではない。

文部科学省も「令和の日本型学校教育」の例として、「自由進度学習」というやり方に注目している。

■自由になると「何もしない子も…」どうする?

芦屋市役所に市内の教師たちが集まった。行われたのは、芦屋市で今春から発足した“改革チーム”による会議。

岩園小学校 松尾 駿さん:子どもに学習を委ねる授業作りにチャレンジということで、『自由進度学習』という方法を取り入れながら、算数での授業の実践を紹介できたらと思います。

子どもたちが自ら学習計画を立てて、自分のペースで進める「自由進度学習」。子どもたちにとって有意義な時間にするには、どうすればよいのか…。

岩園小学校 松尾 駿さん:“何を使って”学習するのかを選ばせるのと、“誰と”学習するのかを選択させる方法を組み合わせると有効なのか、単元によってもいろいろあるのかなと思っています。

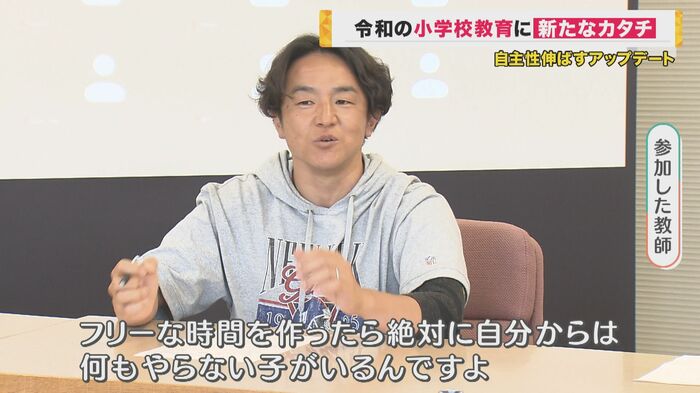

参加した教師:(自由進度学習をやることが)目的になったらまずいかなと。自由進度で学べる子どもたちを育てていかないとまずいんじゃないかな。

参加した教師:どうやったらそういう子に育ちますかね。フリーな時間を作ったら絶対に、自分からは何もやらない子がいるんですよ。僕とか、誰かを待っているんだろうけど。その子たちをどういう風にしたら育てあげられるんだろう。

■50年前に「自由進度学習」を導入した公立小学校へ

先進的な事例が、すでに愛知県にあった。

東浦町にある、町立緒川小学校。ある日、ここに教育関係者250人が集まった。

ここで子どもたちがどのように学んでいるのか、その様子を視察に訪れたのだ。たくさんの大人が視察している中でも、児童はのびのびと過ごしている。

なんと、この学校では「自由進度学習」を50年も前から導入しているという。

この日は国語や社会、理科など、複数の科目から、それぞれの児童が自分の学ぶ科目を選んでいた。

緒川小学校の児童:こっちは国語で、私は社会。

緒川小学校の児童:自分で計画を立てて、その通りに進めていく感じで。苦手なのを先にやろうかなと計画を立てたり。バランス良くやりたいなら、交互がいいかなと。

緒川小学校の児童:初めのガイダンスで『タブレットを使ってやっていってね』と言われた。でも説明書を読んで考えたり、こうやって電池を動かして、考えるのもあり。

ここでは子どもたちが、それぞれ何をすべきかを分かっているようだった。それを可能にしていたのは…。

岩園小学校 松尾 駿さん:環境の作り方とか用意がすごいので、そこを算数でどこまで用意できるかとか。掲示物とかブースとかが作られているところ。見本とかも置いてあったりして。すごいなとは思うんですけど、負担がでかそうやな、と思って…。

ここまでやらないといけないのか…。少し不安そうな松尾先生。

緒川小学校 教務主任 鈴木佳代さん:たくさんのものがあって時間がかかるかもと思われるかもしれないですけど、毎年作ったものをストックして残してあるので、使いたいものを出してきて作り変えるとか。じゃないと、全部作っていると、とても大変なので。

岩園小学校 松尾 駿さん:そうですよね。

さらに…。

緒川小学校の教師:弥生時代の食事は魚類が多い。どうしてだろう?

緒川小学校の児童:他の地域の人と交流して海に出ることが多くなったから?

緒川小学校の教師:めっちゃいいこと言うじゃん!それをここに書いておこう。

先生たちは答えを教えるのではなく、答えを見つけるために考えることを促していた。

緒川小学校 教務主任 鈴木佳代さん:もう教師は指導者ではないですね、伴走者というか。これからはサポートする側になっていくと思います。自分らしく生き生きと生きていくことが必要だといわれる時代になったので、自由進度学習が注目されるようになったのかなと思います。

岩園小学校 松尾 駿さん:(緒川小学校で)積み重ねられてきたものと、うちは積み重ねがないので、その違いがあるから、同じことをしようとは思わなくて。その中で、岩園小学校でできそうなところを落とし込めたらなと、見ていて、考えていました。

■初めての自由進度学習に挑戦!子どもたちの反応は?

松尾先生のクラスでも自由進度学習に挑戦することに。テーマは算数の図形。

たくさんの荷物を両手に抱え、どこかへ向かう松尾先生。校内にある広い部屋に入って行く。

岩園小学校 松尾 駿さん:この辺、壁が使えるので、ここに掲示物とかプリントを置こうかなと。

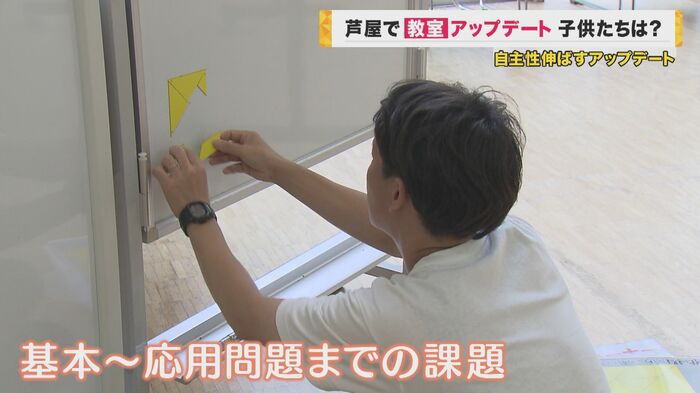

学年の先生と作り上げた「ミッション」と呼ぶ課題。基本問題から応用問題まで、それぞれに取り組みたくなるような仕掛けを用意した。

マグネットを切って図形を作り、ホワイトボードに貼っていく。

岩園小学校 松尾 駿さん:マグネットボードで形を作ってもらおうかなと。今朝思いついたんですけど、何とか間に合いました。

1時間の授業のための準備に、およそ3週間。

岩園小学校 松尾 駿さん:完成です。終わりました。

子どもたちのための“特別な教室”ができあがった。

岩園小学校 松尾 駿さん:今からラウンジに移動しようと思います。廊下に静かに並びましょう。

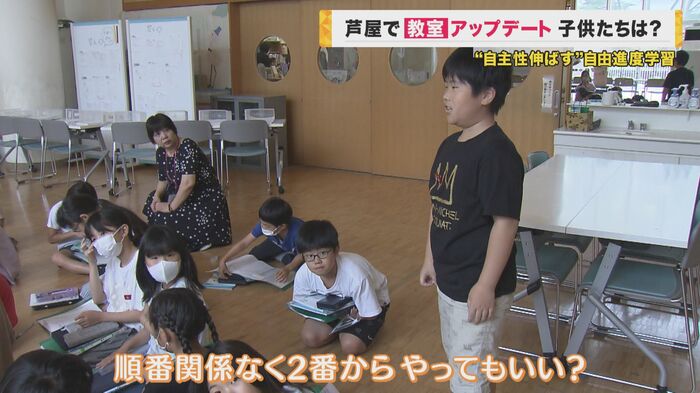

そう声をかけた松尾先生に続き、“特別な教室”に入って行く子どもたち。

岩園小学校 松尾 駿さん:困ったら教科書を見たり、友達も先生もいるから聞いて考えてみてください。何か質問ありますか?

児童:順番関係なく、いきなり2番からやるとかでもいいの?

岩園小学校 松尾 駿さん:自分の計画の中でいいなと思ったら、それでもいいよ。

慣れない環境に、初めは戸惑った子どもたちも…。

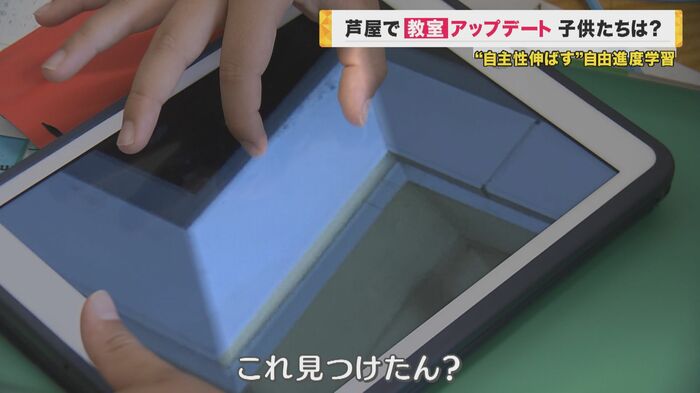

児童:先生!すごいこと見つけた!

タブレットを持って駆け寄ってきた児童は、校内で何かを見つけ、撮影してきたようだ。

児童:平行四辺形もここにあるし、台形も。

学校の中に“図形”を見つけてきた。

岩園小学校 松尾 駿さん:これ見つけたん?

児童:あるかな、台形って言いながら見てたら(あった)。

児童:指さしたのがそこで、え~!ってなった。

思いがけない発見に、生き生きとした笑顔を見せていた。

岩園小学校 松尾 駿さん:難しかったらヒントの動画を見てもいいし。問題11は終わってない?じゃあこの時間はがんばらないとあかんな。

新たな形での学習方法に、子どもたちはどう感じたのだろうか。

児童:形作りとかが楽しかったです。平行を書くことが難しかったから、次はチャレンジする。

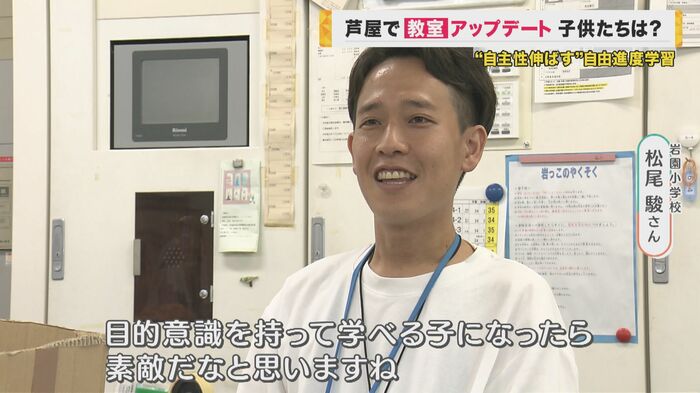

まだまだ挑戦は始まったばかり。模索は続くが、松尾先生は手応えを感じていた。

岩園小学校 松尾 駿さん:良かったのは、一斉授業をしている時よりも1人1人が生き生きと学習に取り組んでいたかなと思うし、目的意識を持って学べる子になったら素敵だなと思いますね。

知識の定着だけではない、子ども自身の“満足感”に、松尾先生は期待している。

(関西テレビ「newsランナー」 2024年7月24日放送)