6月は、「食」を通して生きる力を育む「食育月間」。弁当作りを通して食育の普及活動に取り組む、宮崎市の男性に注目した。男性は、自身が子育てをした時の経験から家庭での食育の大切さを伝えている。

学校で「弁当の日」を実施

宮崎市に住む船ヶ山(ふなやま)清史さんが2016年に撮影した映像には、息子・清太郎さんが小さな手で一生懸命に卵を割っている姿が映っている。

また、タマネギが目に沁みないよう、ゴーグルを付けて包丁を握っている様子も。

船ヶ山清史さんは、息子・清太郎さんの成長を撮り続けている。

船ヶ山清史さん:

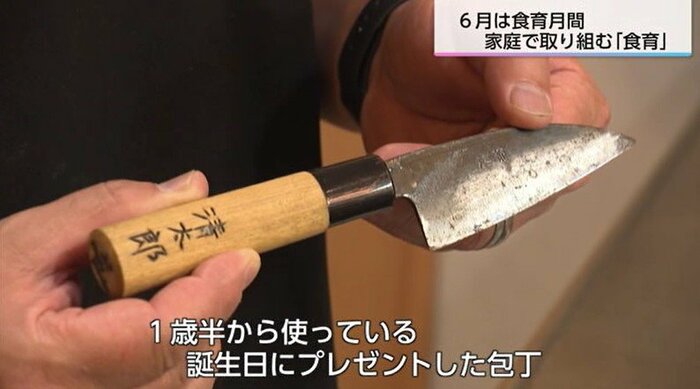

これが清太郎のデビュー包丁。今は大人の包丁。名前も入っている。誕生日でプレゼントした思い出の包丁。清太郎の上に2人お姉ちゃんがいるんですけど、その子たちの子育ての時に食が大事と気づいた。息子が3人目としてこの世に授かってから、1歳過ぎた時にキッチンに来たときは「やった~!」と思った

船ヶ山さんは、食育の大切さを広める団体の代表として、講演会やワークショプなどを行っている。

その取り組みの一つが「弁当の日」。子供たちに食に対する関心や意欲、感謝の気持ちを育んでもらおうと、自分たちで弁当を作って学校に持ってくる取り組みだ。

船ヶ山清史さん:

子供がスーパーに行けば、そこは社会と接点をもつ。そこから見えてくる農業のことや食べ物のこと、「お弁当を自分で作っていきましょう」というたったこれだけのことで、点だったものが線でつながる

「家庭」で行う食育の大切さ

宮崎県内では14年前に始まった弁当の日。

県によると、2023年度は、公立の小中学校・高校など408校の8割を超える348校が弁当の日の取り組みを実践した。

県スポーツ振興課・尾崎城夫さんは、「家庭、地域、学校等が連携しながら、食に関する指導に力を注いで取り組んでいただきたい」と話す。

船ヶ山清史さん:

食育の中心にあるのは家庭、親。親としての心構えに気づかせてくれる取り組みだと思っていて、食育は教育の育ではなく心を育む、体を育む活動

船ヶ山さんは、教育現場はもちろんだが、「もっと大切なのは家庭での食育」だと語る。ただ、船ヶ山さんは初めから食育に熱心だった訳ではないそうだ。

娘が3年生までは「パパ、お腹空いた~」と言われても、「これでも食べといて」と適当にご飯作っていた時もあったという。しかし、3人の子供を育てる中で、「食育の大切さに気づいた」と語る。

食育を進める中で大切にしていること

船ヶ山清史さん:

なんでもやらせる、失敗を奪わないこと。それは弁当の日の一つの理念みたいなものですけど、子供にやりたいことをやらせて失敗を与える、失敗をして自らの成長を促すということ、食べることは生きていく中での中心で、おいしいと言ってもらえることで本当に心が温かくなる

長女はレシピを見たりして興味のあるメニューに挑戦、次女は唐揚げが得意だという。清太郎君はいろんな調味料を混ぜたり、作ってみたいものを独自でチャレンジしている。

県外にいる娘さんが「子供の時から料理をしていたため、コロナ禍で飲食店などが利用できない時に、料理を作ることができてよかった」と言われたときには、涙が出るほど嬉しかったと話す。

お父さん・お母さんはお仕事や家事などで忙しいと思うが、子供と一緒に食事の買い物に行ったり、弁当など料理を作ってみたりしながら、食育に取り組んでみてはいかがだろうか。

(テレビ宮崎)