多くの子どもが持っているスマートフォン。モバイル社会研究所によるとスマートフォンを持ち始める平均年齢はなんと10.6歳、いまや小学校高学年で4割以上、中学生では実に8割が持っているという。保護者の意見もさまざまだ。

子どもの方がなりやすいスマホ依存

子どもにスマートフォンを持たせることで心配されるのが「スマホ依存」。ある調査では10代の9割以上が「気がつくとスマホに没頭し、時間を忘れていることがある」と回答している。スマホ依存は子どもの健康に大きな弊害を及ぼすおそれがあるのだ。小児科の医師も警鐘を鳴らす。

かねはら小児科(山口・下関市) 岡桃子・医師:

視力が悪くなったり、スマホに時間が取られて学力が落ちたり。あとはやっぱり鬱(うつ)になりやすいということもいわれている。子どもの発達でいくと、脳の容量が増えにくかったりする…

また、スマホ依存は大人よりも子どもの方がなりやすいという。

その理由について、岡医師は「大人はスマホを見たい欲求が出たときに、「いま、これをしないといけないからとブレーキがかけられるが、子どもはブレーキをかける脳のシステムが発達段階で未熟なので、依存に至りやすい」と説明する。

そんなスマホ依存を予防しようという動きが始まっている。

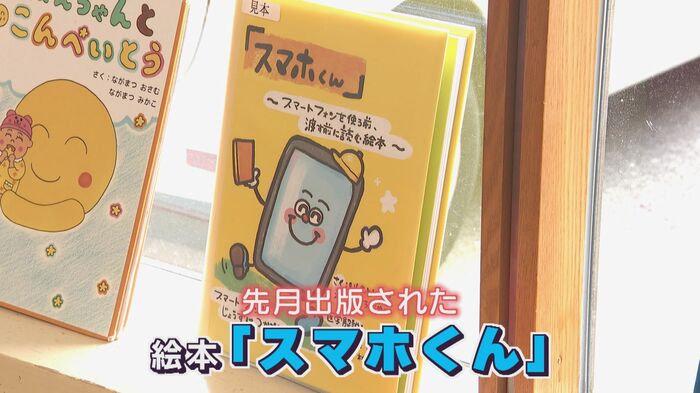

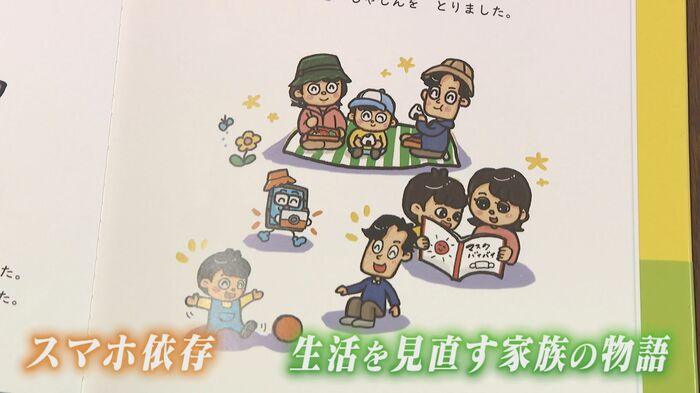

山口・下関市の小児科が4月、出版したのが絵本「スマホくん」だ。

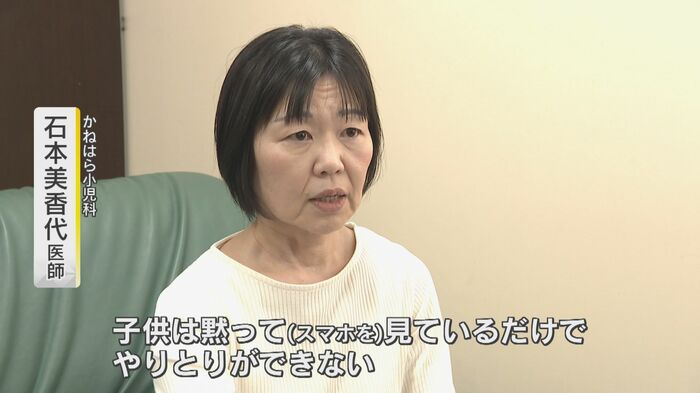

作者の小児科医・石本美香代医師は「子どもは黙って(スマホを)見ているだけで、やりとりができない。そうなると言葉も増えない、社会性も育たない」として、“もったいない時間を使わずに、もっと楽しいことをしませんか”という思いを伝えるため「スマホくん」を出版したという。

物語の主人公は、小さい頃からスマホがある生活を当然のように送ってきた母親が、自分の子どもがスマホ依存に陥ってしまい、自身の生活を見直す物語だ。

「『あっ』という間に時間は過ぎて、もう夜中の午前0時。あ!宿題まだだった」

この日は絵本のイラストレーターによる読み聞かせ会が開かれ、小学生とその母親たちが集まった。

参加した母親からは「子どもの授乳中にスマホを見ていることがありました。『子どもの目を見て』というのが大事だなと思いました」「親を見て子どももマネをすると書いてあったので、私がスマホを使う時間を少なくした方がいいなと思った」などの声が聞かれた。

塾でのスマホの使用は“禁止”

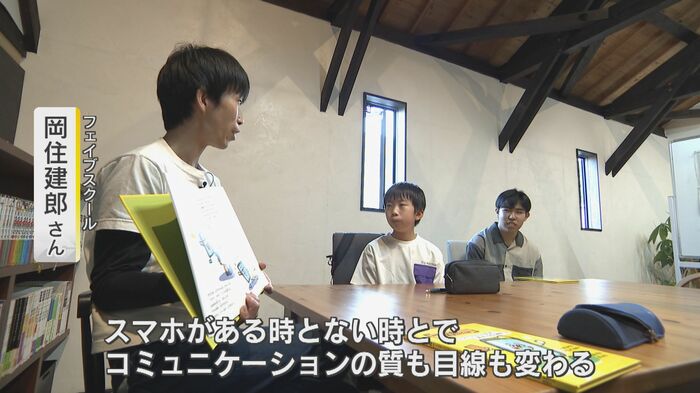

山口・下関市内の学習塾「フェイブスクール」では、利用する生徒に「スマホくん」を貸し出している。

塾ではふとした時に、休憩中にスマホを取り出したり、塾の時間だけでも見ずにはいられない子どもが多いという。フェイブスクールの岡住建郎さんは「スマホくん」を通して、「スマホがある時とない時とではコミュニケーションの質も変わるし、目線も変わるし。そういうことに子どもたちにも気づいてほしい」としている。

また、塾ではスマホの使用を禁止にして、スマホ依存について生徒と保護者に伝えるようにしているという。

塾の生徒:

長い時だと、ずっと持っていて7時間とか8時間とかいく。スマホだけでなく、いろいろなものにもっと目を向けるようにしようと

便利な一方で、子どもの脳の発達や心の成長にも影響を及ぼすスマートフォン。どう使うとよいのか、親子で話し合うことが大切なようだ。

(テレビ西日本)