自動車大手の2024年3月期(2023年度通期)の決算内容が出そろった。

近年足かせとなっていた半導体不足の解消もあり、各社好調な内容となった。

トヨタ自動車は、本業のもうけを示す営業利益が5兆3529億円と過去最高益となり、日本の企業として初めて5兆円を超えた。また、売上高と最終的な利益も過去最高だった。

ホンダも営業利益と最終利益が過去最高となったほか、日産自動車も、最終的な利益が2022年度から92.3%増加する大幅増益となった。

各社の好決算には大きく2つの背景がみられる。一つは「円安の影響」。もう一つは「ハイブリッド車を中心とした北米での堅調な需要」だ。

円安が追い風に

現在、日本の為替市場は歴史的な円安ドル高水準となっていて、自動車メーカーをはじめとする輸出企業の追い風になっている。

営業利益の押し上げ要因を見てみると、トヨタは「為替の影響」で約6800億円、ホンダは約1500億円、日産も約129億円となっている。

ただ、各社は今の為替水準を慎重にみていて、円安水準よりもボラティリティが重要な要素になるとしている。

各社の2024年度の為替レートは、前年度からほぼ据え置いていて、為替も重要な要素となる。

北米では堅調な需要

北米での堅調な需要は、ハイブリッド車を中心に伸びている。

トヨタは2023年度に世界で電動車の販売台数が約100万台増加したが、このうち約90万台はハイブリッド車で、増加地域の筆頭は北米だとしている。

ホンダも北米で販売台数が伸び、2023年度から35.5%増加した。また、四輪の世界での販売台数約410万台のうち、約80万台がハイブリッド車で、ハイブリッド車とICE車=エンジン車を比べると、収益率は変わらないが、収益額ではハイブリッドが若干上回るとしていて、ハイブリッド車の堅調な推移が底上げをしていると説明した。

日産は北米では販売台数が23.3%増加した一方で、1台あたりの売上高は減少したとしている。

ハイブリッド車が好調な一方で、市場ではEV=電気自動車の需要に減速感があるとの声も聞かれる。

国内のEVの牽引役である日産の内田社長も「EV シフトの大きな流れは今後も変わらないと思う」とした上で「そこに移行するまでのペースは一定ではなく、スピードは若干変わってきている」としたが、中期経営計画で掲げた電動化の目標は変更しないとした。

今回初めて決算発表の場に出席したホンダの三部敏宏社長は、自社の電動化戦略について、「今のEVの市場状況をふまえて戦略変えるという計画はない」と話し、トヨタの佐藤恒治社長は豊田章男会長が社長時代から掲げる「マルチパスウェイ戦略に変更は一切ない」と強調した。

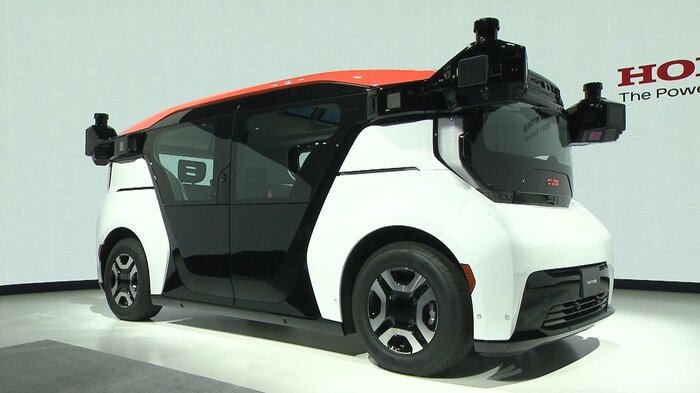

また、ホンダと日産は環境対応技術やソフトウェア開発などで両社の強みを生かし、商品の相互補完など幅広く検討を進めると発表していて、日産の内田社長は「非常にオープンな議論ができている」と話し、ホンダの三部社長は2社の検討結果について「そう遠くない段階でお話しできると思う」とした。

足元の課題解決と将来の投資

好調な業績の足元では、認証試験での不正やデータ改ざん、下請け企業への不当な減額など、課題は山積みとなっている。一方で、電動化への取り組みは継続されていて、2024年度の見通しは各社2023年度から減益を見込む。

トヨタは、2023年度からの減益を見込む。

ソフトウェアやAIなど成長領域への投資5000億円など、設備投資と研究開発費に1.7兆円を見込む。また、仕入れ先や販売店への「人への投資」3800億円も見込んだ。トヨタ・佐藤社長は「足場固めの1年」だと強調し、未来の成長に向けた「意志ある踊り場」だとした。

ホンダも設備投資に6700億円、研究開発に1兆1900億円の支出を見込み、2023年度と比べて減益を見込む。三部社長は、「電動ビジネスの投資、それから開発も含めて、かなりこれから手の内化する」と電動化推進への決意をあらわにした。

日産も内田社長はコロナ禍以前のレベルに「まだまだベースとしては戻るスピードが十分になっていない」とし、中期経営計画で掲げた目標に対して、電動化でサプライヤーとコスト競争力を付けていきたいとしていて、インフレ影響なども加味した1000億円の費用を計上するなど、2023年度から10.9%減益の3800億円とした。

100年に1度の変革期と言われる今、技術革新とガバナンス体制の強化の両輪でバランスをとれるかが課題となる。