2023年、日本のEV普及率は

2022年は、軽自動車タイプのEV(電気自動車)である日産SAKURA、三菱自動車ekクロスEVが発売から4か月で販売台数3万6000台を超え爆発的にヒット。2022年のヒット商品となり、「日本のEV元年」などとも言われた。

明けて2023年、日本のEV販売台数を見てみると1~11月までで75,501台となっており、既に2022年の一年間の販売台数(58,813台)を上回っているが、新車販売台数に占める割合は約1.9%(PHEVなど除く)。

微増しているが、まだ1%台と低迷しており、「普及が進んでいる」とは言えない(出典:日本自動車販売連合会、全国軽自動車協会連合会の統計資料から独自に集計)。

世界に目を向けると、中国は2023年1月~11月までの累計販売台数のうち、EVが占める割合は20%を超えている(出典:マークラインズ)。

さらに2023年1~6月(上半期)におけるヨーロッパ(EU・EFTA・英国)の新車販におけるEVのシェアも約14.2%に上っていて(出典:ACEA)日本のEV普及率の低さは際立っている。

国内の充電インフラ整備の現状

一方、国内の充電インフラ設備を取り巻く環境は変化している。

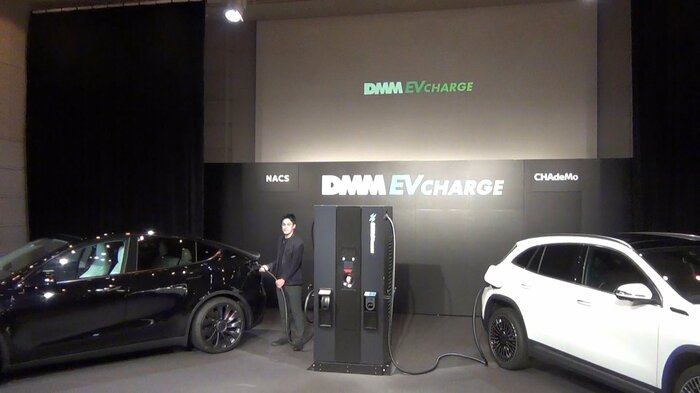

2023年5月には主にネット事業を手がけていたDMMが充電インフラ事業に参入することを発表し、今年には1万口の設置を目標としている。

充電器メーカー大手のENECHANGEは自社の充電器だけでなく、他社の充電インフラをすべて表示するアプリを開発。また東京都でも路上パーキングに隣接する形で充電器を設置し、自家用車だけでなく商用のEV利用者に対しての利便性の向上を狙った取り組みを行っている。

経済産業省によると充電器は全国で約3万基が既に整備されていて、2030年までに30万口を設置する目標を掲げており、充電インフラの整備は民間や政府・自治体によって進められている。

2024年国内自動車メーカーの電動化への動き 鍵となるのは

日本のEV化を阻む3つの壁として➀「価格が高い」➁「充電インフラの不安」➂「航続距離が短い」があった。

これらは、軽EVの発売、中国の大手EVメーカー「BYD」の上陸、国や自治体からの補助金制度が継続していることから、少しずつではあるが「手の届きやすい」価格のEVが出てきており、さらに上記のように官民連携の上でのインフラ整備が進んでいることにより、「壁の高さ」は低くなっている。

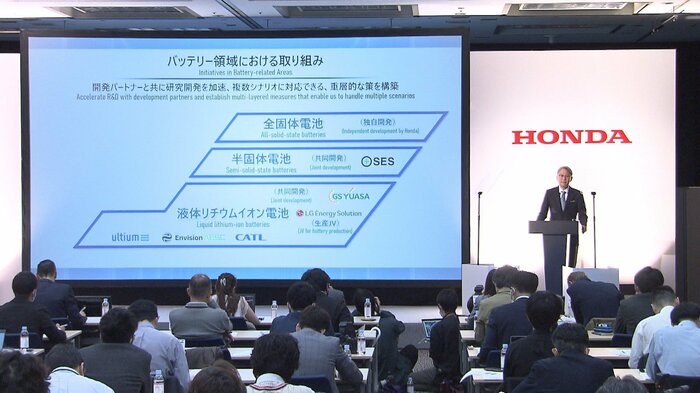

この「壁の高さ」を下げるべく国内自動車メーカーが注力しているのが、安全性、航続距離が向上し、充電時間も短縮されるとも言われ、次世代の電池として期待される「全固体電池」だ。

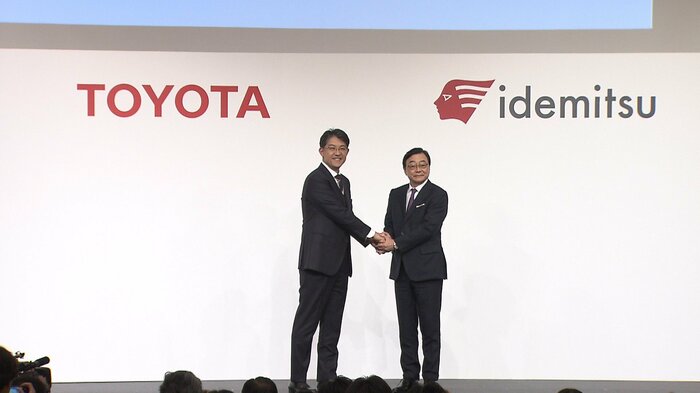

トヨタは2023年10月に出光興産と組んで2027年の全固体電池の実用化を目指すことを発表。

ホンダも20年代後半の実用化に向け、24年春に実証実験用のラインへ430億円の投資を行い、開発を進める。

さらに日産は28年度での実用化に向け、横浜工場で実用化に向けた製造ラインの稼働を2024年度中に開始することを発表している。

3社とも2024年中に全固体電池が実用化する予定ではないが、開発競争は激化しており、他業種の企業との協業を含めた新たな動きが出てくることで、2024年を振り返った時に「全固体電池 元年」となり、日本国内の電動化が加速するか、注目される。