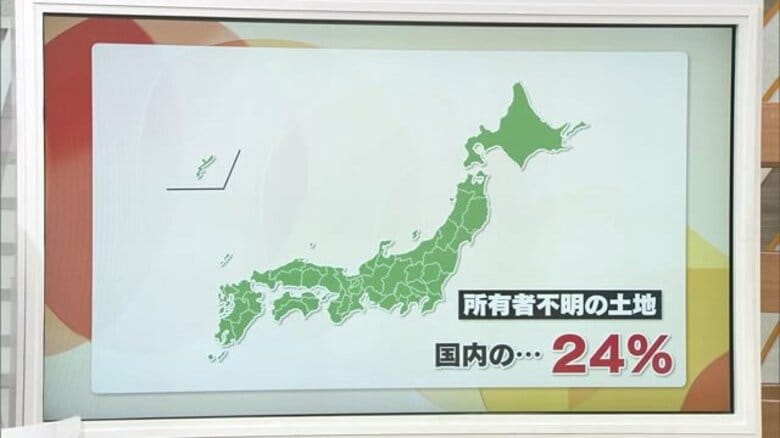

持ち主がわかっていない「所有者不明の土地」が全国で問題になっている。法務省によると、所有者不明の土地は国内の約24%。それらの土地は、環境や治安の悪化にもつながるため、2024年4月に相続登記の義務化が始まった。

土地の所有者特定に法務局が奔走

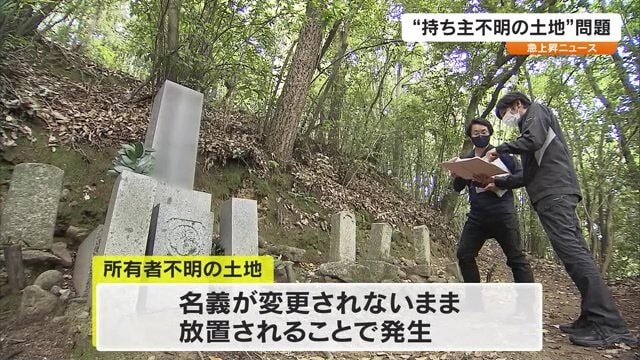

5月中旬。岡山・総社市内のある山林に法務局の職員が入っていった。この山には、持ち主のわからない所有者不明の土地がある。

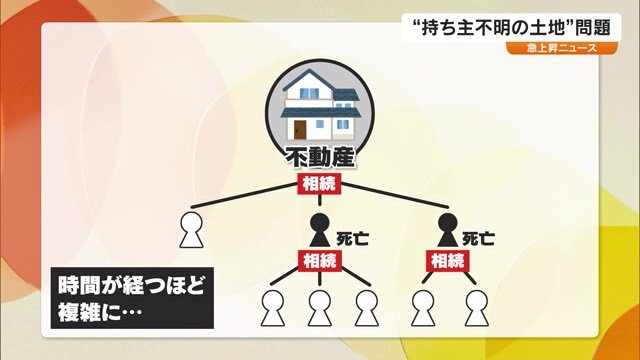

所有者不明の土地とは、登記簿に持ち主の記載がなかったり、持ち主と連絡がつかない土地のこと。持ち主が亡くなり、土地が相続される際、名義変更がないまま放置されることで発生する。

もともと畑として利用されていたこの土地。登記されている持ち主は昭和初期に亡くなった男性のままだった。現在はいくつかの墓石が建てられている。

法務局の職員は墓石に刻まれた名前や近隣住民への聞き取りでその子孫を探し、現在の持ち主を特定する。

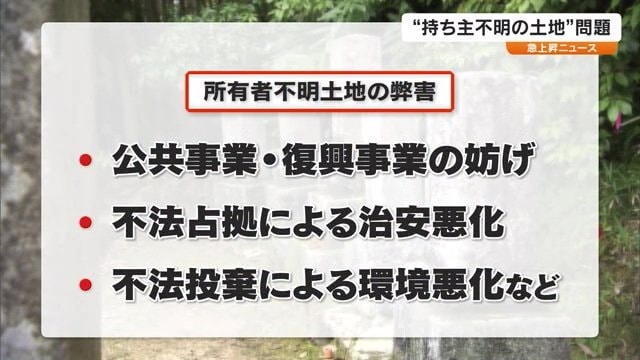

所有者不明の土地は、公共事業や災害の復興事業の妨げ、不法占拠による治安の悪化、不法投棄による環境の悪化など、様々な問題につながる。

岡山地方法務局・松浦純志次席登記官:

(所有者不明の土地は)公共事業や民間の用地取得に対し、大きな阻害要因。相続登記に関心を持って、自分の持っている土地を確認してもらい、登記にどのような記載がされているのか、もう一度確認してほしい

法務局では、所有者不明の土地の解消事業を行っていて、特定された現在の持ち主を登記し、通知書を送っている。

4月法改正“名義変更の義務化”へ

実際、東日本大震災の時も、所有者不明の土地のため、復興事業が円滑に進められないことが多かったという。

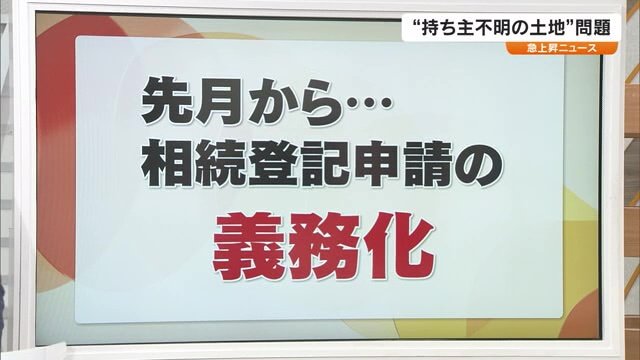

こうした問題を解消しようと、4月に「相続登記申請の義務化」へ法律が改正された。持ち主が亡くなって土地を相続する際、名義変更することが義務化された。

期限は、自分が相続したと知った日から3年以内で、正当な理由なくこの期限を過ぎると、10万円以下の過料が課せられる。

自分も対象かもしれないと、相談窓口を訪ねる人が今、相次いでいる。

岡山市で5月21日に開かれた司法書士の無料相談会にも、相続登記の義務化に関する相談が多く寄せられていた。特に多いのが、兄弟など相続する人が複数いるケース。

岡山県司法書士会・中村文彦会長:

誰かの名義にするには、法律上の相続人全員の同意が必要。相続が開始したら、なるべく早めに相続人の間で話し合いをして、遺産分割をして相続登記をすることをおすすめする

相続登記を行わずに放置してしまうと、複数いる相続人の中の誰かが亡くなるなどして、手続きがより複雑になることもあるという。

将来のため、自分の権利を守るために

中村会長は自分の権利を守るためにも、早めの名義変更を行ってほしいと訴える。

岡山県司法書士会・中村文彦会長:

他人から土地や建物を購入する場合は、間違いなく自分の名義に移すと思う。しかし相続登記というのは、例えば父親・母親が亡くなる、その名義を相続人が受け継ぐことになると登記をしなくてもよいと考える人もいる。将来の世代のために、自分の権利を守るために、相続登記を行ってほしい

遺産の分割協議が難航した場合は、「相続人申告登記」という手続きをしておけば、10万円以下の過料を一旦は免れることができるという。この「相続人申告登記」は、相続人一人一人が、登記簿上の所有者、その相続人であると申告する手続き。

土地を相続したとしても、使い道がなく土地を手放したいときは、「相続土地国庫帰属制度」という土地を国に引き取ってもらえる制度もある。ただ、手数料がかかったり、建物は撤去する必要があるなど、審査も大変だという。

2024年の春に始まった相続登記の義務化は、先祖代々受け継いだ土地をどのように扱うのか、一人一人が考えるきっかけになると期待される。

(岡山放送)