群馬・高崎市にある踏切で、犬と散歩中の9歳の女の子が列車にはねられ死亡した。

上信電鉄によると、この踏切は見通しがいいため、警笛を必ず鳴らすルールはないという。

現場から、木村拓也キャスターが中継でお伝えする。

木村拓也キャスター:

今ちょうど列車が通ったが、音はガタンゴトンというのは聞こえるが、比較的静か。そして、ここからの見通しは非常に良い。ただ、ここの踏切自体は遮断機・警報機はないが、奥に見える踏切の警報器は鳴る。なので、先ほど通った時も、ここの踏切ではない隣の警報機で十分音は確認することはできた。

――取材して列車に気づきにくいという点についてはどう感じた?

木村キャスター:

現場を取材していると、まず、この踏切をどういった人が利用するかということが見えてきた。ここから真っすぐに見える道は、基本的には農道だという。目の前には、田んぼが広がっている。奥には住宅街が見えるが、住宅のところには横に道路があるので、基本的に車はそこを通る。なので、この田んぼを利用する人か、あるいは地元の人しか使わないという。車通りが少ないということもあって、子どもたちは、よくここで遊んだり散歩することも多いという。

――今回、事故が起きたことについて、近隣住民はどのように受け止めていたか?

木村キャスター:

このすぐ近くの家に住む人に話を聞いた。子どもが、よくここで遊ぶときに、警笛が鳴って住宅の横にある菜の花のところで列車が止まることが多々あったという。なので、どうして今回気づかなかった、あるいは運転士も含めて、こういう事故が起きてしまったかが正直わからないという話も現場では聞こえている。

今ちょうど花を手向けに来られた方もいる。ちょうど小学4年生ということで、同じ世代の、同級生ですという方もいた。孫が同じ世代ですという方もいた。

やはり皆さん痛ましい思いを抱えているのは言えると思う。

第4種踏切とは

今回の現場となった踏切、「第4種踏切」というのがポイントになっている。

どのような踏切なのかスタジオで見ていく。

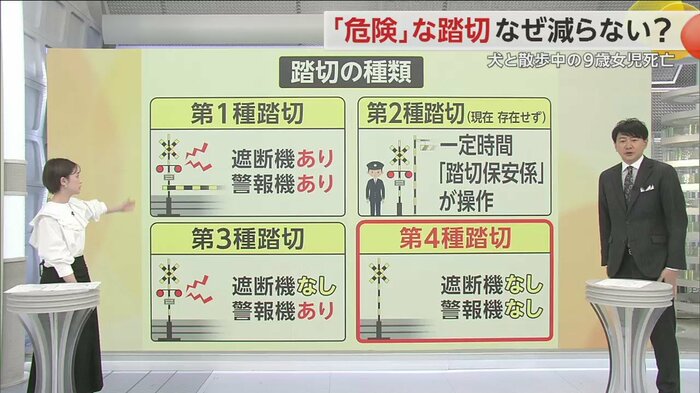

この第4種踏切というのは聞き慣れないかと思うが、そもそも日本には4種類の踏切がある。

まず、警報機も遮断機もあるのが第1種踏切。一定時間、踏切保安係が遮断機を操作するのが第2種踏切だが、現在日本には存在しない。

そして、遮断機がなく警報機があるのが、第3種踏切。

そして今回事故が起こってしまった第4種踏切は遮断機も警報機もない。

今日本には、1種・3種・4種の3種類がある。

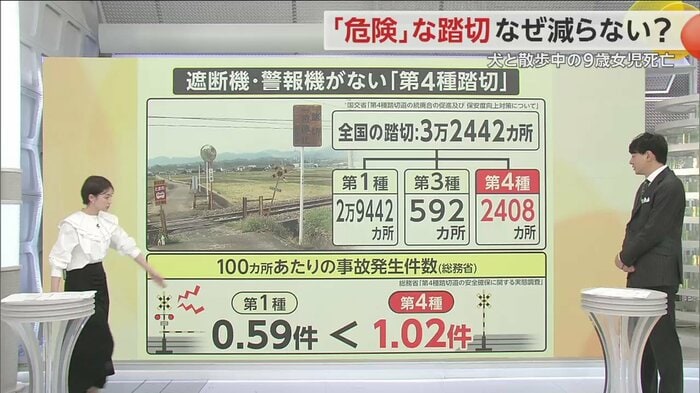

この第4種踏切は年々減少しているが、現在も沖縄県以外、すべての都道府県に存在している。

2023年3月末時点で、全国にある踏切の約7.4%がこの第4種踏切で、2408カ所ある。

そして総務省によると、第4種踏切の100カ所あたりの事故件数は1.02件で、遮断機・警報機の両方ある第1種踏切の事故の件数と比べてみると、2倍弱の事故発生頻度になっているという。

こうしてみると事故が多いことはデータ上でわかる。

ではなぜ、警報器のついた踏切に変えないのか。

そこにはお金の問題があるようだ。

警報機・遮断機の設置費用は、1機あたり1000万円以上かかるという。

そこは、設置する鉄道会社の経済的負担となるため、なかなか簡単には設置に至らない現状があるとみられる。

パトリック・ハーラン キャスター(以下パックン):

そうですね、赤字路線も今の鉄道会社の現状を考えるとわからなくはない。でも、1カ所1000万円×2400カ所であれば、合計240億円ぐらい。これは国民1人あたり300円くらいの話。命を助けるために、正直納税者の1人としては、僕のお金使っていいと思います。公金でもいいと思う。

――費用の問題もあって、なかなか第4種踏切を廃止して新たな踏切を設置するということは難しいようだが、現場取材をしてみてどうか。

木村キャスター:

まさにその通りだなと現場の取材でも感じる。ここの1つ先の駅で取材をしていると、地元の方も踏切を新しくするというところは金銭面で相当難しいのではないかという話もしていた。そしてこの沿線上に自分の敷地を半分貸しているというところも少なくない。「私もそうなんです」という方もいた。地元の同意・合意形成も非常に難しいのではという話をしていた。

では、踏切を廃止して、通れないにするのはどうかというと、それは非常に困ると。

ここ以外にも、自分の家に行くために必要なところがたくさんあるが、明治時代から120年以上続いてるので、ぐるりと迂回(うかい)しなければならず、不便であるということを考えると非常に難しい。

ただ、手動で操作できるような遮断機や新しいテクノロジーを交えていくというのは賛成な部分もあると。そのような話をしていた。

――今後、事故をなくすために必要なことは、アメリカの例なども含め、どのようなことが考えられるか。

パックン:

ハード面とソフト面はあると思う。ライトのものでもいいから、遮断機・警報機をすべての踏切に設置することは一納税者として賛成です。公金を使ってもいいと思う。アメリカの例を考えると日本より3倍ぐらいの人が毎年、踏切事故で亡くなっている。300人くらい。でも、日本の10倍以上まったく標識のない踏切が多い。それに比べて日本の方が、規模が小さい分だけ改善ができるのではないか。2400カ所ぐらいは、なんとかみんなの力で改善させることができたらうれしいなと思う。

青井キャスター:

過去にも事故が踏切ではあったという。

事故があったから対策を進めていくのでは遅く、できればその対策をすることで事故をどのように防いでいくのか、考えていかなければならない。

(「イット!」4月8日放送より)