游明朝、游ゴシック、ヒラギノシリーズ。

ワードやパワーポイント、エクセルなどで、誰もがこの書体を目にしたことがあるだろう。

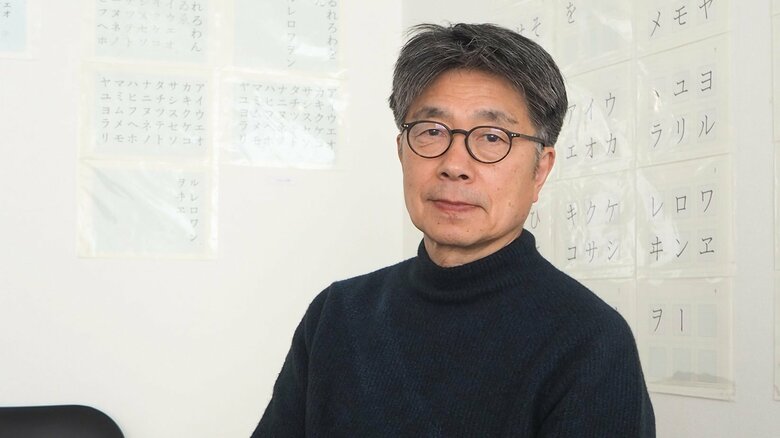

日常的に使われている游明朝や游ゴシック、ヒラギノシリーズなど、書籍の本文などに使われるベーシックな書体の制作に携わってきたのが、書体設計士・鳥海修さんだ。

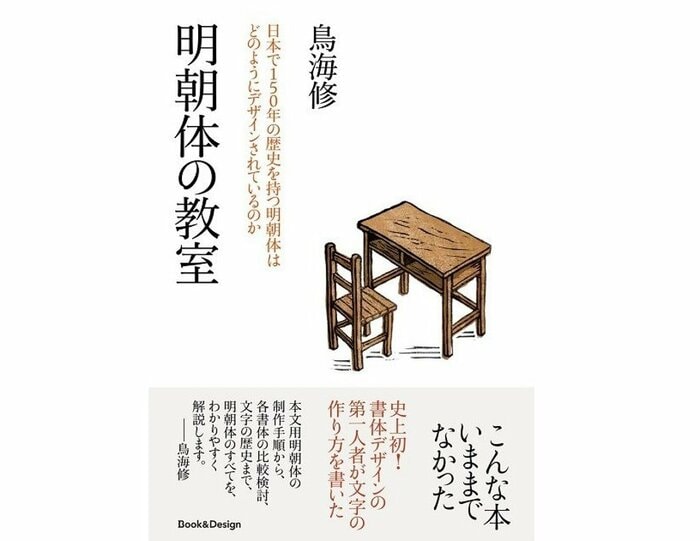

長い歴史を持つ「明朝体」という書体が、どのようにしてデザインされているか。

その流れと作り方を解説したのが、著書『明朝体の教室 日本で150年の歴史を持つ明朝体はどのようにデザインされているのか』(Book&Design)。

3月5日には吉川英治文化賞の受賞も発表された。

漢字の書体作りは12文字から始まり、必要とされる約1万4000字にまで広げていくのだという。どのようにして書体が生まれていくのか、鳥海さんに聞いた。

漢字の制作は12文字から始まる

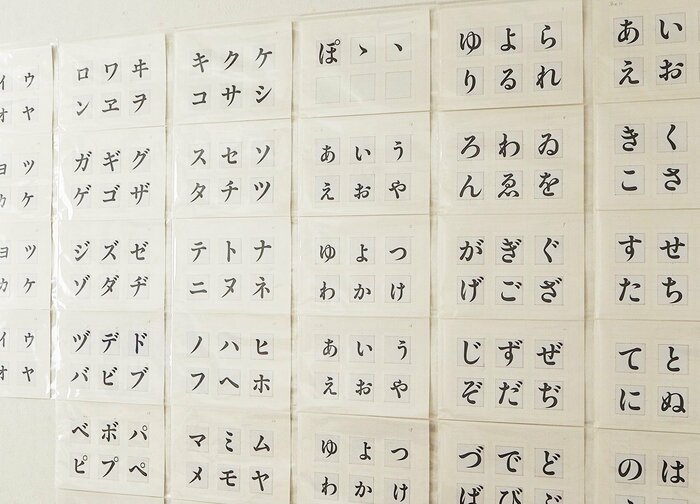

日本語の文章は漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベットの4種類が使われる。

漢字は中国で生まれ、ひらがなは平安時代に漢字を崩す過程で誕生した。

カタカナは同じ頃に漢字の一部分を利用して生まれ、アルファベットの起源はヨーロッパだ。

日本語の文章などで使用される漢字は約1万4000字。それに仮名やアルファベット、記号を加えれば、約2万字にも及ぶ。

鳥海さんが所属する字游工房では、この2万字をデザインするにあたり、土台となる書体見本という12の漢字を作ることから始まる。

東・国・三・愛・霊・今・鷹・永・力・袋・酬・鬱。

この12文字の書体見本が、1万4000字に及ぶ漢字作りに必要とされるデザインの基点となるのだという。

「12の漢字は単純なものから複雑なものまで多種多様です。例えば、12文字の縦線を比べると、同じ太さのものがないと言ってもいいぐらい細かな調整をしています。

12文字は、画数の少ないものから多いものまであり、漢字を作るための『大きさ、骨格、エレメント、線の太さ』の見本になっていきます」

鳥海さんは「どの漢字もみんな難しく、大変です」と語る。

「漢字は数人のチームで作りますが、ひと文字30分で作ったとしても、膨大な時間が必要です。1万4000字の漢字を作るためには、1年半ぐらいの制作期間が必要になります。

そして、ひらがなは、漢字と並べることでしっくりくるようなデザインを心がけています。

ひと文字あたりでは、漢字の倍以上の時間がかかっています」

ヒラギノは「一線を画す書体」

鳥海さんは100以上もの書体制作に携わってきた。

「これまで手がけてきたものでは、ヒラギノ明朝体、角ゴシックなどのヒラギノシリーズや、游明朝体、游ゴシックなどがあります。

みなさんがMacやWindowsを使っていたら、ワードやパワーポイント、エクセルなどでこれらの書体を見たことがあると思いますが、私たちが携わったものです」

1993年に誕生したヒラギノシリーズ、2002年に誕生した游明朝体など、これらの書体はデジタルフォントとして生まれた。

「1970~80年代まで、本などは主に金属活字による活版印刷で作られていました。80~90年代は写真植字(写植)によるオフセット印刷が主流になります。

私は1989年を“DTP(パソコン上などで印刷物の制作をすること)元年”と言っているのですが、写植からDTPへの過渡期は使える書体が限られていました。

そんな時代にリリースされたのが、1993年に完成したヒラギノ明朝体でした」

カタログやパンフレットなどを制作する機器を製造していた京都の企業から依頼され、「画像と一緒に使うことを考慮したきれいなグレートーンの明朝体」がコンセプトだったという。

鳥海さんは「それまでの明朝体とは一線を画す書体でした」と話す。

そして2000年のMACWORLD/Tokyo2000でヒラギノ書体がmacOSに標準搭載されることが決まった。

「発表されたときは驚いたと同時に、とても誇らしく感じたことを覚えています」と鳥海さんは振り返る。

書体が与える読み手への影響

「欧米人は書体への意識が高く、コーポレートタイプといって企業の顔となる書体を持つことが多いです。それは、同じ言葉でも書体によって受ける印象が変わることを知っているからだと思います」

アルファベットの場合は文字が少ないため、コーポレートタイプを作ることは比較的容易だが、漢字の文字数は膨大だ。

「日本語のコーポレートタイプを作ることは至難の業ですが、最近は既存の書体からコーポレートタイプを選んで使う企業も多いようです」と鳥海さん。

ビジネスでのメールや資料作成などで、どの書体が良いのだろうかなど考えることもあるだろう。

「明朝体は堅苦しいなんて言われることもあります。中国は明朝体でも横書きですが、誕生から150年以上が経過した日本の明朝体は、長く縦組みで使われてきた長文向きの書体です。

ひらがなが左上から入り左下に流れる筆遣いを再現しているということもあり、縦書きがよかったのでしょう。

一方でゴシック体は、横に組んでも全く違和感がありません。ですが、小説などの長文には適さないのではないか、と私は考えていますね」

書体の選び方で受ける印象が一変する例として、鳥海さんは戦後最大のベストセラーのタイトルを口にした。

「1981年に出版された黒柳徹子さんの『窓ぎわのトットちゃん』(講談社)は、“タイポス”という書体を使っていました。当時、私が所属していた写研という会社で発売された書体でした。自由奔放なトットちゃんの性格ととってもよく合っていて、小説などで使用する書体は明朝体という固定観念が破られ、会社のトップが興奮するほどの衝撃でした。

そして42年後に、『続 窓ぎわのトットちゃん』(2023年、講談社)が発売されたのですが、その本には文游明朝体文麗かなが使われていました。この書体は2014年にリリースされ、私もその制作に携わりました。夏目漱石の『こころ』をイメージした近代文学向けに作った書体です。大人になったトットちゃんにはぴったりだと感じ、『よくぞ選んでくれた!』と思いました」

書体の世界にも作り手と受け手のキャッチボールが確実に存在する。本を読むとき、街中にあふれる文字を目にするとき、そんなことにも思いをはせてみてはどうだろうか。

鳥海修

書体設計士。79年写研入社、89年字游工房の設立に参加する。ヒラギノシリーズ、こぶりなゴシック、游書体ライブラリーの游明朝体・游ゴシック体など、ベーシックな書体を中心に100以上の書体開発に携わる。2012年から「文字塾」を主宰し、現在は「松本文字塾」(長野県松本市)で明朝体の仮名の作り方を指導している