石川・能登町で金沢大学の研究チームが、地震と津波の海底への影響を調査。津波で運ばれた「れき」を確認した。

ナマコやエビなどの生物活動も観察され、生態系の速やかな回復が期待されている。

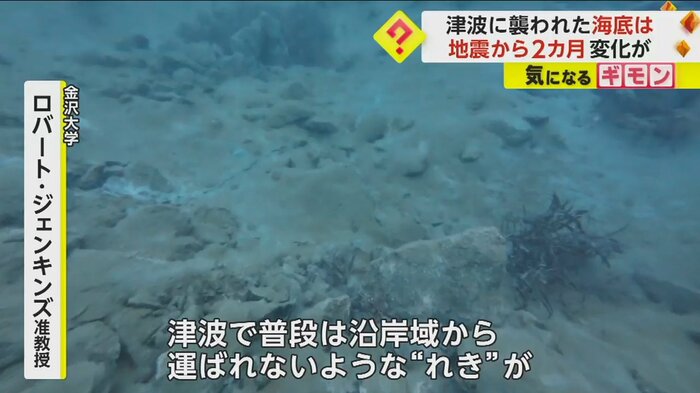

「れき」が積み重なる

石川・能登町の九十九(つくも)湾。

潜っているのは、金沢大学の研究チーム。

地震と津波が海底に与えた影響が見えてきた。

もともと泥が積もっていたはずの場所に、今は「れき」と呼ばれるゴツゴツとした岩などが積み重なっていた。

調査を行ったロバート・ジェンキンズ准教授は、「津波で普段沿岸域から運ばれないような『れき』が、どさっと運ばれた」と話す。

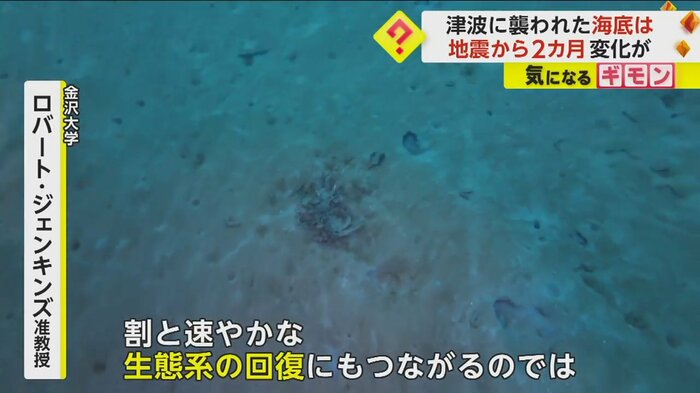

教授は、地震から約2カ月が経過し、海の生き物たちの変化を感じていた。

生態系の回復に期待

その1つが、ナマコだ。

1月の調査では、ほとんどいなかったが増えていた。

さらにエビやゴカイなどの巣穴も確認できたという。

ロバート・ジェンキンズ准教授は「生物活動が見られているのは、割と速やかな生態系の回復にもつながるのでは。憶測だが期待している」と話している。

海底の変化を調べる調査は続いている。

(「イット!」 2月28日放送より)

この記事に載せきれなかった画像を一覧でご覧いただけます。

ギャラリーページはこちら(11枚)