春節で賑わうアメリカ・サンフランシスコの中華街で、完全自動運転のタクシーが襲撃される騒ぎがあった。

爆竹のようなものが投げ込まれ炎上したのは、IT大手・グーグル系列の「Waymo(ウェイモ)」が運行する自動運転タクシー。

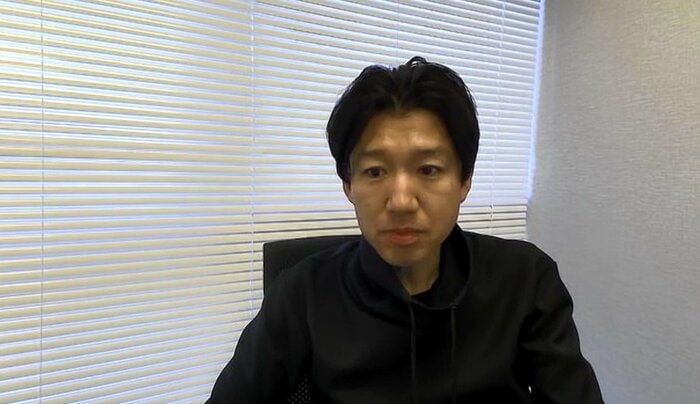

事故から見えた自動運転の課題と、導入に向けた日米のアプローチの違いについて、「自動運転ラボ」を運営する下山哲平さんに聞いた。

試験的に普及が進む自動運転タクシー

ーーアメリカではいつ頃から実用化されている?

アメリカでは過去5年間で自動運転の実験が急速に進み、ここ2年で民間人を乗せる実用化サービスの対象エリアが増えました。

各事業者は個別に当局から許可を取り、限定的な場所や時間、台数でサービスを試験的に提供しています。

アメリカでは、大学など特定のエリア内だったらバスの実証実験の事例もありますが、自動運転サービスの1番の主戦場はタクシーです。

ーー誰でも利用できる?

サービスを提供している会社にもよりますが、特定のエリアの中であれば、アプリでタクシーを呼んだら自動運転車も混ざって到着する場所があり、そこでは誰でも利用できます。

一方で、「自動運転は怖い」と希望しない人もいるので、望む人だけが呼べるオプションのようなサービスもあります。

人間的な“感覚や経験”が不足

こうした中で起きた自動運転タクシーの襲撃事件。

サンフランシスコでは昨年8月から完全自動運転タクシーの24時間運行がスタートしたが、人身事故などトラブルが相次ぎ、そもそもの“安全性”を疑問視する声が加速度的に増えていたと下山さんは指摘する。

ーー治安が悪い中華街で起きたことへの対策は?

今後同じようなことが起きないように、治安が悪い場所や時間帯は「営業区域外」にするなど、走行しないようにする対策が必要です。

これらは“自動運転”だからこそ解決できる話です。

トラブルを機に、“治安マップ”のようなものを作り、危険な時間帯などすべての情報をデータ上で可視化してプログラムすれば、このエリアには「絶対に行かない」「避ける」など防御力を上げることができるはずです。

ーー今後の課題は?

今回の騒ぎには、2つの課題があると思います。

まず、無人であることで起きる“モラルハザード(倫理の欠如)”です。

「無人の機械だから暴挙に出てもいいだろう」という感情が働き、ターゲットになりやすかった点。

防御力を上げるために、センサーや監視カメラなどを着けて「無人だから何をしてもいい」と思われないように装備するハードウェア面での対策が必要です。

もう1つは、治安の悪い時間帯・場所を回避していく制御。

人間的な感覚や経験、知識をより自動運転側にもインプットしていくことによって、“人間的な脳”の部分との融合が、今後非常に重要になってくると思います。

この2点が改善ポイントとして見えてきたと思います。

ーー自動運転タクシーの本格導入の見通しは?

2023年までは、ネガティブな意見の方が少なかったです。

しかし、大きな事故が何件か続くことで、「やっぱり危ないよね」といった見方が多くなり、直近では反対する意見が加速度的に増えています。

アメリカでは、技術も法整備もまだ確立していない中、州政府ごとに当局が「無人で走行して良い」とする許可を出してかなり先進的に取り組んできました。

そうした経緯から、「導入が早過ぎる」といった意見というよりは、普及し始めたことにより「やっぱり事故を起こして危ないよね」といった、そもそもの“安全性”を疑問視する声が出ています。

安全性の日本 vs ビジネスの米国

日本ではタクシーでなく、バスによる実証実験が行われているが、この違いについて下山さんは、“安全性”に対する国民の考え方が非常に大きく影響していると話す。

ーー日本の自動運転サービスの状況は?

日本では民間人を乗せる有償の商業サービスの提供は、まだ事例がありません。

海外と違って“完璧”を求められるので、新しいテクノロジーに対して「満を持する」タイミングに至っていないのです。

ただ、2024年になって、少し動きが出てきています。

直近だとトヨタが「お台場で無人タクシーを目指します」と正式に公表するなど、日本でも無人タクシーの商用サービス導入に向けた機運は高まってきています。

ーー日本はバスでの実証実験、アメリカはタクシーだが、この違いは?

“ビジネス”としての捉え方と“安全性”の考え方の2つに対する、文化の違いだと思います。

アメリカは、実現した際の「ビジネスサイズ」を考えて、無人タクシーにフォーカスを当てています。

バスは公共交通機関の側面が強いので、民間企業が運営して莫大な利益を得られるマーケットではありません。

一方、日本は安全性を非常に重視するので、まずはルートが決まったシャトル制(※)で実験をします。タクシーの場合はお客様ごとに行き先が変わり、ルートの安全性を事前に確認し、練習することができないため、技術的ハードルが非常に高いです。

(※シャトル制:特定の目的地間を短い間隔で運行する)

そのため日本では、まず決まったルートで事前にテストをして、安全性を検証してからサービスを始めるバスの実証実験を5年間ほど行っていて、世界的にもトップクラスの経験が得られています。

また、アメリカと日本のアプローチの違いは、アメリカは新しい技術に対して、「実際にサービスを提供していくことで技術レベルや安全性を磨いていく」という考え方で、半分くらい完成したらサービスとして提供を始めるといった柔軟なアプローチをしています。

今回の自動運転はまさにそのやり方です。法律もまだできていないし、技術も確立していないけど、無人タクシーを走らせて民間人も乗せていこうという動きをしています。

一方、日本は民間人を乗せるという部分では、非常にハードルが高いです。

そのため、バスだったり、特定のクローズドな場所、例えば「工場内」や「私有地」などで安全に走らせるところから始めていきます。