能登半島地震の発生からまもなく1カ月を迎える。DMATとして活動してきた医師たちは、その時必要な支援を届ける大切さを実感していた。

災害や事故の現場で活動“DMAT”

1月1日に発生した能登半島地震。236人が死亡、19人の安否がわかっていない。石川県では、現在も1万人余りが避難生活を余儀なくされている。

山形県内からも、被災地への支援が続く。1月17日から派遣されたのは、県立中央病院のDMAT隊員4人。DMATとは、医師や看護師・業務調整員などで構成される医療チームで、大規模災害や事故の現場で活動する。

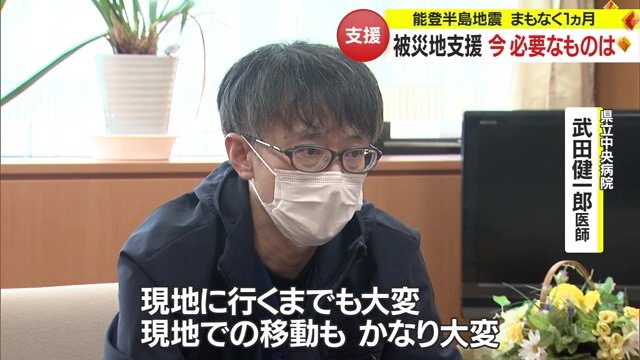

何度もDMATとして災害現場に足を運んだ武田健一郎医師は、今回の派遣を次のように振り返った。

武田健一郎医師:

今回特徴的だったのは、道路がかなり悪く現地に行くまでも大変だったし、現地での移動もかなり大変だったので、通常のDMAT活動とは違ったと感じた

声に耳を傾けて…支援には大きな壁も

4人は石川・珠洲市の調整本部で、全国から集められた組織を陰で支える調整業務を担当した。支援現場で必要な情報を管理しメンバーと共有するほか、避難者からの電話対応にもあたった。

菅原洸祐看護師:

薬が足りないものがあった。それを「どうしたらいいか」と電話があった。けっこう予想しないような用件もあって、“どこにいえばその問題が解決するのか”、そういったところが難しくて、いろんな人に相談しながら一つの電話の課題を解決していくという。簡単なものであれば5分くらいで解決するが、薬に関しては90分くらいかかる

被災者の声に耳を傾けベストな解決策を探し続けたが、大きな壁として立ちはだかったのが「道路の寸断」だった。

菅原洸祐看護師:

道路が隆起していたり、陥没していたり、土砂が崩れて片面通行だったり。自衛隊だけが通れるような箇所も所々あったので、その奥(通行不能の先)に住んでいる人にはなかなか薬・物資が届かない状況だった

避難者から直接電話で相談された薬は、薬剤師会にお願いして届けてもらうことができた。

被災地支援 今必要なものは

滞在期間に強く感じたのは「支援すべきものは変化する」ということ。

日野朋弥臨床工学技士:

月日がたつにつれて水道が直ったりなどあると思うが、足りないところを吸い上げてそのたびに支援するというのが必要なのかなと。半年後、一年後、必要なものは変わってくると思うので、そのたびに被災地に何が必要なのかを聞きながら支援していくということが今後必要だと思う

武田健一郎医師:

実際に行ってみて実感したのは、被災された方がご自分の地元の復旧・復興のためにこれまでやってきた通常の業務を続けなければならないという現実。ライフラインは当然だが、そういった方々に対しての支援・援助というものも必要になってくると思う

DMATは災害直後の救急医療だけでなく、被災地の医療全般や福祉の支援など活動の幅を広げている。

能登半島地震の被災地では、東日本大震災を大幅に上回るのべ1001隊のDMATが派遣されていて、県内からは1月29日に県立新庄病院の隊員が出発し、2月1日には鶴岡市立荘内病院から派遣される。

(さくらんぼテレビ)