能登半島地震では、石川県の伝統工芸「輪島塗」にも大きな影響を及ぼしている。

沖縄県内の漆芸家とも縁が深い、漆器の里・輪島市へ向けて、県内からも支援の動きが始まっている。

輪島塗に縁のある人々による支援の動き

2024年1月1日に発生した地震により、能登半島の北部に位置する輪島市では大規模な火災により、甚大な被害が出ている。

輪島市は伝統工芸の輪島塗で知られる漆器の里。

輪島塗の老舗・五島屋のビル倒壊は関係者に大きな衝撃を与え、火災を免れた工房もあるが、損失は計り知れない。

沖縄県内では輪島塗に縁のある人々により、支援の動きが始まっている。

浦添市美術館の館長で、沖縄県立芸術大学で琉球漆芸を指導している糸数政次さんは、「教え子も輪島の方で修行され、向こうで勤めている方もいる。向こうで修行され、沖縄に戻ってきて活動されている作家の方々もいる。なにか支援できないかと思った」と胸中を明かした。

輪島市で26年間漆芸に励んだ作家の思い

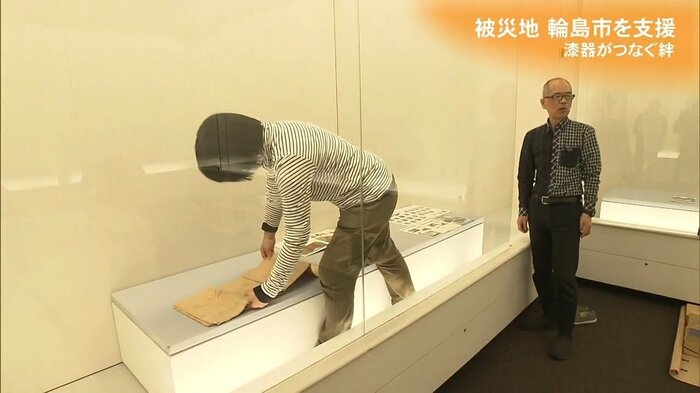

輪島漆芸美術館と友好提携を結ぶ浦添市美術館では、輪島市の支援に向けた企画展の準備を急いできた。

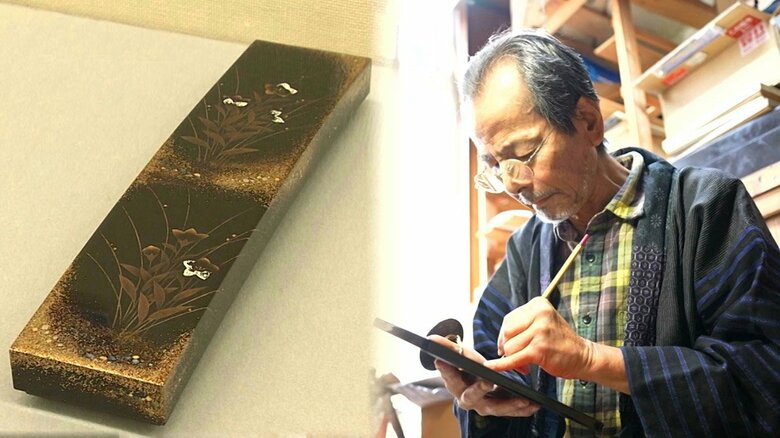

この中では、輪島市で26年間に渡って漆芸に励み、現在沖縄県内で活動する大見謝(おおみじゃ)恒雄さんの作品が並んでいる。

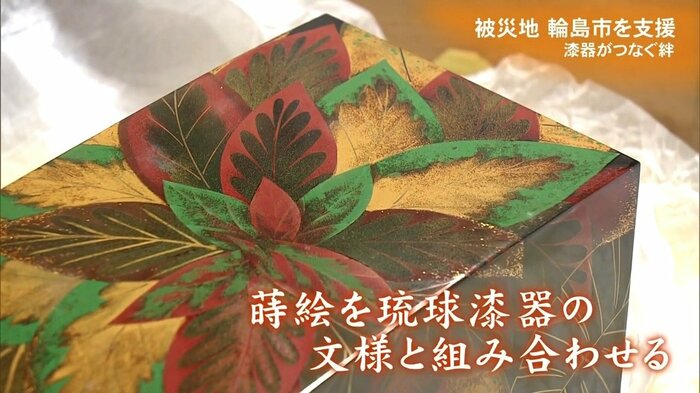

金粉を蒔いて装飾する輪島塗の技法「蒔絵」を、琉球漆器の文様と組み合わせ新たな世界を表現している。

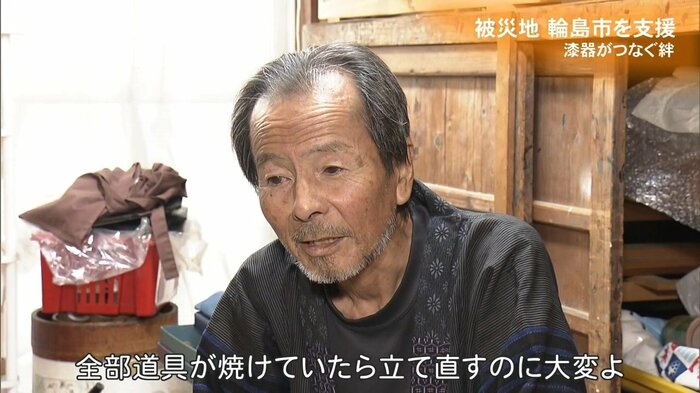

漆芸家 大見謝恒雄さん:

ひとり親方で仕事していた。それが全部消えた。住んでいた所が2軒とも無くなった。朝市(通り)のこの辺は、昔どおりだなって。あれがとうとう消えたかって

記憶に残る街の景色の変わり様に、輪島塗の行く末を案ずる。

漆芸家 大見謝恒雄さん:

俺もこれだけの道具をそろえるのに何十年掛かったか。これがいっぺんに灰になったらどうする。全部道具が焼けていたら立て直すのに大変よ

技術の研鑽に励んだ仲間たち

大見謝さんの同期で、寮に一緒に住んでいたのは、人間国宝の山岸一男さん。大見謝さんが今回、浦添市美術館に寄贈した作品の中に山岸さんの作品もある。

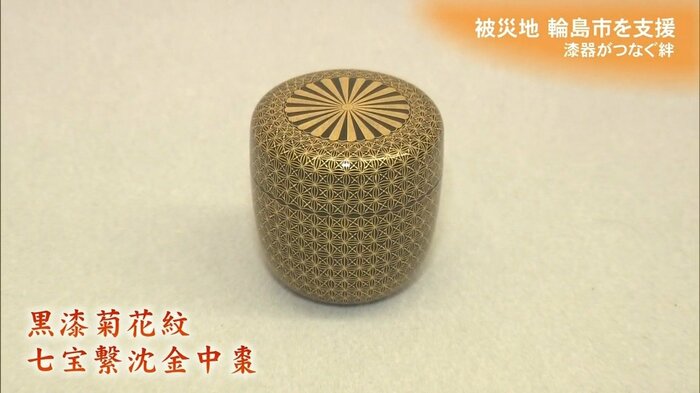

大見謝さんの友人・山岸一男さんは、漆の表面に文様を彫り、金を刷り込む技法「沈金(ちんきん)」で人間国宝となった。

企画展では、山岸さんから大見謝さんが譲り受けた作品・「黒漆菊花紋七宝繋沈金中棗」も展示されている。

浦添市美術館 糸数政次 館長:

輪島の沈金刀で、細い線で細かく彫られているのが特徴ですね。寄贈された山岸先生の作品は茶道具の「なつめ」。非常に細かく彫られて細かい彫りが施されています

漆器の里・輪島市との「絆」

輪島塗と琉球漆器の漆芸家たちの作品には、磨き上げた技を通して伝えたい被災地への思いが込められている。

糸数館長は、「沖縄県内でも輪島で活動された作家の先生方が支援のために展示をしています。県民の皆さん、当館に来館していただき輪島に支援をしていただきたい」と来館を呼びかけている。

浦添市美術館は長きに渡って支援活動に取り組むとしており、3月から11月にかけてあと3回、企画展を予定している。

(沖縄テレビ)