35年前に派閥は終わったはずだったが

岸田文雄首相が自身の派閥である宏池会(岸田派)の解散を検討することを明らかにしたというニュースを聞いた時、昔のことを思い出して「またか」と思った。

昔のことというのは筆者が30歳になったばかりの時のことだ。1989年に起きたリクルート事件を受けて自民党がまとめた「政治改革大綱」に派閥解消への決意が盛り込まれ、その後の政治改革で派閥への企業献金を禁止する代わりに、税金から政党助成金を出すことになった。

またそれまでの衆議院の中選挙区制が小選挙区に変わったために、選挙が派閥主導から党主導に代わり、「派閥は終わった」ということになったからだ。

ただその後、自民が野党に政権を取られたり、自社さで取り返したりするなどごたごたしているうちに派閥はなくならず、名前を変えたり、分裂したりくっついたりして存続した。

たとえば安倍派も「清和研究会」という「派閥」を解散し、「清和政策研究会」という名前の「政策集団」として復活した。

そして清和研は近年、森喜朗、小泉純一郎、安倍晋三、福田康夫と立て続けに首相を輩出した上で、第2次安倍政権が7年8か月という長期政権を維持して、一時100人を超える大所帯となり、その「強さ」が今回の裏金問題の背景になったと言える。

岸田さんはなぜニコニコしていたのか

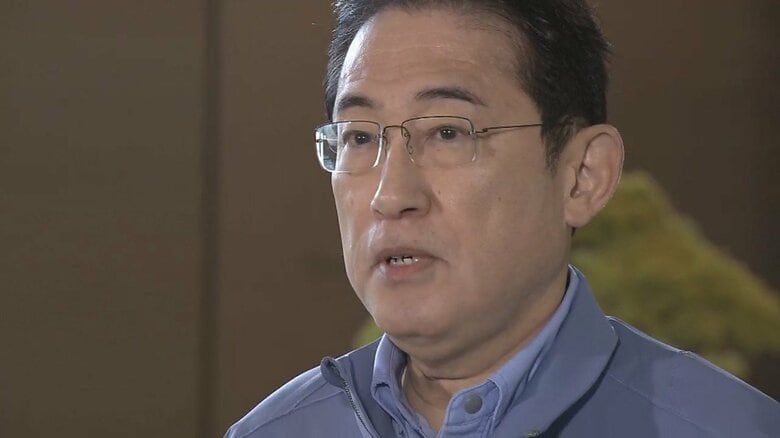

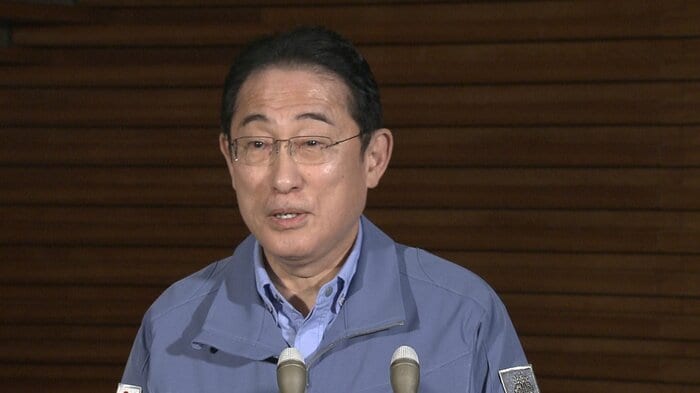

岸田派解散の検討を明言した岸田氏の映像を見たら、なぜかニコニコしているように見えた。裏金問題が、安倍、二階両派から岸田派にまで飛び火し、岸田派の元会計責任者が立件される見通しとなったため、「岸田派解散」を打ち出したと見られているが、もう自棄(ヤケ)になったのだろうか。

以前、閣僚を経験した自民党議員から「派閥のパーティー券を売るのがつらい」という愚痴を聞いたことがある。当選回数や閣僚になった回数などに比例してノルマが増えていくので「正直、派閥をやめたい」と言っていたが、結局その人は派閥をやめ、その後も一本釣りで時々閣僚をやっている。

岸田派が政治団体でなくなればパーティーもなくなるのでノルマはなくなるが、派閥の収入もなくなるので、議員が自分でパーティーや献金で稼ぐか、党からもらうしかなくなる。またポストも派閥経由では回ってこないので党からもらうしかない。

ということは前述の「愚痴」議員のように、一本釣りで閣僚になれて、一人で金を集められる人にとって派閥は必要ではないが、そうでない人は困るかもしれない。

だから安倍派の若手議員が「安倍派を介錯する」と威勢のいいことを言っていたが、あの議員は自分で金を集め、ポストを得る力はあるのだろうか、と余計な心配をしてしまった。

派閥をなくせばいいという問題ではない

ただ金もポストももう一つルートがあって、それは「親分」から個人的にもらうという方法だ。支持者、支援者がたくさんいて優秀な政治家は「子分」に金やポストを回す余裕があるからだ。だがその子分が増えたら、それは派閥ということになる。こうして派閥は復活する。

今回岸田派が解散すると、安倍派も追随して解散することになるらしい。これに対し麻生派や茂木派は解散に後ろ向きと見られている。それと「無派閥情報交換会」という派閥に入ってない人たちのための派閥というへんてこりんなものまでできた。

政治は一人でやるよりは同じ志を持つ者が一緒に行動する方が効率的である。だから派閥はなくならないと思う。別に派閥を作ること自体が悪いわけではない。

岸田氏は政策集団としての岸田派も解散するようなことを言っていたが、それは残した方がいいと思う。むしろ派閥を解散したからそれでおしまいというのはだめだ。

今回の裏金問題に筆者の興味が湧かない理由は、確かに政治資金規正法違反なのだが、あくまで企業や個人がパーティー券を「好きで」買ったお金であり、それを報告しなかったという話だからだ。つまり少なくとも筆者の払った税金の話ではない。

それよりは税金が原資である調査研究広報滞在費(議員一人が月に100万円もらえる)や、事実上税金が原資である政党交付金から拠出されている政策活動費の透明化の方を先にやってほしいのだ。今はどちらも使途公開の義務がない。

その問題をうやむやにしておいて、派閥を解散しました、はいおしまい、というのはだめだと思う。派閥はあってもなくてもどっちでもいい。この問題は、私たちの税金を変なことに使うな、という一点に絞った方がいいと思う。