能登半島地震では家屋の倒壊被害が相次いだ。木造住宅が密集する地域に住む人は、今回の被害を見て不安に思うこともあるだろう。どうすれば良いのか?命を守る対策と新たなリスクについて防災・危機管理を専門とする京都大学の河田恵昭名誉教授に聞いた。

■基本的に重い建物ほど地震力は大きい

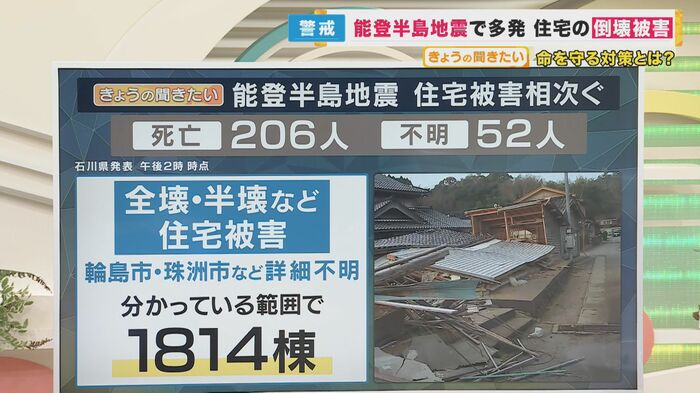

能登半島地震の被害状況は、10日時点で、206人の死亡が確認され、安否不明者は52人にのぼる。全壊・半壊など住宅被害が相次ぎ、輪島市・珠洲市などの詳細はまだ不明だが、分かっている範囲で1814棟に及ぶという。今回の地震では、住宅倒壊によって亡くなった人が多いのだろうか?

京都大学 河田恵昭名誉教授:

これは阪神淡路大震災と同じですね。住宅の全壊、倒壊で、下敷きになって亡くなっている人が圧倒的に多いということです。

被災地を取材した際、木造家屋が本当に多く、中には築100年を超えるものもあり、1階部分が倒壊している家屋が多く見られたという。

京都大学 河田恵昭名誉教授:

基本的に重い建物ほど地震力は大きいので、1階より2階建ての方が壊れやすいのです。だから2階建てで1階がつぶれるというのが典型的な壊れ方です。立派な家ほどしっかりと作っていますので重くなっています。豪雪地帯でもあり、住宅が重いほど安全だと、みんな思っているわけですが、地震ではそうはいかないわけです。

■木造建築は地震のダメージを蓄積している

なぜここまで被害が拡大してしまったのか。 河田教授は「木造住宅は震度4以上で大きなダメージを受ける」と指摘している。2020年から能登地域では地震が頻発し、2020年3月から震度5以上の地震に6回も見舞われている。そして今回、震度7の地震が起きてしまい、被害を広げたのではないかという。木造住宅は、これまでの地震のダメージが蓄積されるのか?

京都大学 河田恵昭名誉教授:

木造住宅というのは、基本的に荷重を柱だけで受けているんです。柱が揺れると不安定になりますので、高いほど木造住宅は倒れやすいです。ですから今回、2階建ての家が非常に大きな被害を受けていて、1階には台所などに比べると大きな茶の間があり、みなさんそこに集まって団らんしていた所に、2階が落ちてきたということです。

何度も起きた地震がトリガーになったと考えられるのか?

京都大学 河田恵昭名誉教授:

やっぱり震度4以上を受けると、住宅が弱くなっているので、その情報をもっと住民に出しておかなきゃいけなかった。

取材中、去年5月の地震を耐えた建物が、今回崩れてしまったという話があった。木造の柱は地震の揺れを吸収するということはないのか?

京都大学 河田恵昭名誉教授:

柱と柱、はりの結合部分というのは、きちっと作ったつもりでも古くなってくるとダメなんです。昔は、ほぞ継ぎや釘で止めていて、今みたいに金具を使っていないため、揺れることに弱くなります。元に戻るのではなく、揺れたら弱くなるという特徴を持っています。

■2018年大阪北部地震を経験した関西でも同様のリスク

震度4以上の地震を経験したことのある他の地域でも、同様のリスクを抱えているということなのか?

京都大学 河田恵昭名誉教授:

2018年に大阪北部地震が起こった時に、一部損壊の家が6万棟を超えています。この時、屋根瓦がずれて、雨漏りするのは直していると思いますが、壁にちょっとひびが入ったとかそういうのは別に何もしなくても良いと思っている人が多い。これがもう間違いなんです。阪神大震災から来年で30年になりますが、その後に新しく木造で作った家も危ないということです。

震度4以上でダメージが大きいことになるわけなので、このリスクについては正しく把握しておかないといけないということだ。

■2018年の大阪府北部地震で被害を受けたお宅の現状を取材

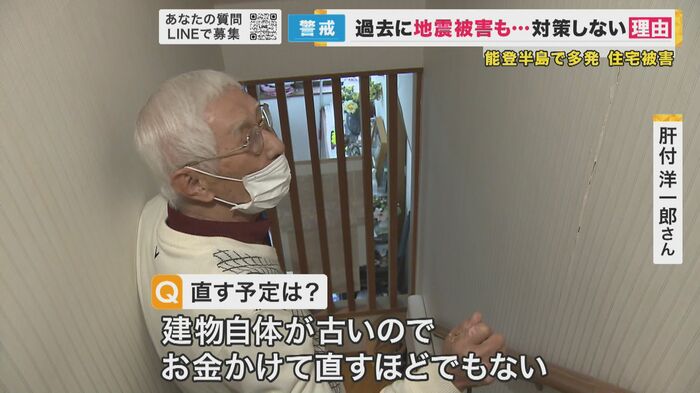

過去に地震の被害を受けた木造建築は、倒壊リスクが高いということで、2018年の大阪北部地震で被害を受けた住宅の現状を取材した。大阪府茨木市に住む肝付洋一郎さんは2018年の大阪府北部地震で自宅に被害を受けた。

肝付洋一郎さん:

屋根瓦が全部ずれて、かつ落ちてきた。

2018年の取材時、家の壁に亀裂が入り、天井にもひび割れが入っていた。改めて2024年1月11日に取材すると…

肝付洋一郎さん:

浮いてしまってる。(Q.今後なおす予定はない?)建物自体が古いので、お金かけて直すほどでもないかなと思って。つぶれはせんやろうと思って、そのままです。

雨漏りがあったため、屋根と外壁は修繕したものの、ほぼ被災後そのままの状態だった。

■修理しない理由は「新耐震基準」「費用」

修理をしなかった理由について…

肝付洋一郎さん:

この建物自体が新耐震以降の建物なんで、新耐震に関しては問題ないと思う。

「新耐震基準」とは、1981年に導入されたもので、震度5強程度の揺れにはほとんど損傷がなく、震度6強から震度7程度の地震では、人命に影響を及ぼすような倒壊が起きないことを基準として定めている。肝付さんは自宅がこの基準を満たしていることから、地震後、新たに耐震診断や補強工事をしなかったという。

肝付洋一郎さん:

石川地震みたいにつぶれることは、よっぽどのことがない限りないと思う。

また修復に高額な費用がかかることも理由だ。屋根の修理に160万円、外壁の工事には30万円かかり、茨木市からの補助金で賄うには少し足りなかったという。

肝付洋一郎さん:

補助がもう少しいただけたらね、中も補修したかも分かりませんよね。でも屋根だけでも足らんぐらいやったんで、国とか府とか市とかが、もう少し援助してくれたらね。みなさんやっぱり耐震構造をしてもらうんじゃないですかね。

■南海トラフ巨大地震に備え「耐震診断」を

費用の問題もあるが、特に関西では備えをしないといけない理由がある。「南海トラフ巨大地震」だ。内閣府が発表した被害想定では、死亡・行方不明者は最大約32万人。建物の全壊・焼失は最大約238万棟と考えられている。これに備えて、震度4以上を受けた築20年以上の木造住宅は、耐震診断を受けた方がいいということだ。築20年というと、そこまで古い家屋という印象がないが、耐震診断を受けた方が良いのか?

京都大学 河田恵昭名誉教授:

木というのは、例えば樹齢20年で柱や板にした時に、20年以上経つと弱くなるのです。大木ほど強くて、例えばお城の心柱なんて樹齢300年の木を使っているので、300年は大丈夫なんです。だけど小さな家は柱も細く樹齢が若い木で作っているので、家は早く弱くなります

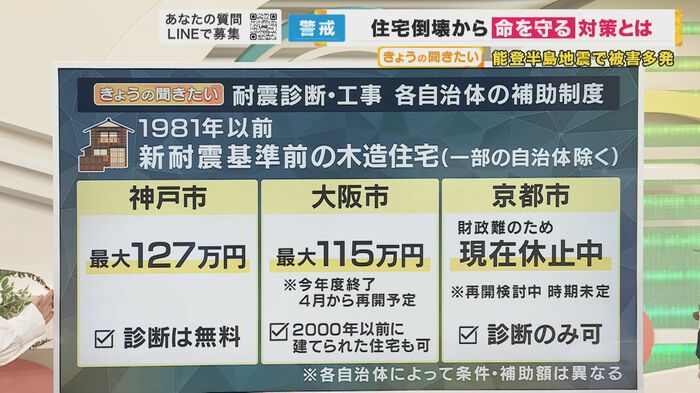

対策にお金がかかるということが問題となる場合もあるが、耐震補強について自治体では補助制度を設けている。主に1981年以前の新耐震基準前の木造住宅が対象となる。

・神戸市では、最大127万円の補助金が出て、耐震診断は無料

・大阪市は補助金が最大115万円ですが今年度分は受付終了しているので、来年度から再開される予定。また2000年以前に建てられた住宅も対象

・京都市は、財政難のため、現在補助金制度は休止中。診断のみ受け付けているという状況

耐震診断というのは、どのようなことをするのか?

京都大学 河田恵昭名誉教授:

1981年以前の建物は弱いということで、例えば柱とはりの接合部分が揺れても大丈夫とか、あるいは柱が古くなって弱くなっていないかなど、工学的にチェックしてくれます。

建築基準法が改正され、耐震の項目が追加されたが、その辺りはどうなのか?

京都大学 河田恵昭名誉教授:

例えば木造住宅は基本的に大工さんが作るので、(耐震性は)バラバラなんです。工場で作っているのではないですから、大工さんの腕前に非常に依存しているわけです。そういう所はやっぱり考えておかなきゃいけない。

それぞれの安全な形で建築するということだが、耐震工事の費用はどれぐらいかかるのだろうか?

京都大学 河田恵昭名誉教授:

補助金以上にかかります。100万円どころではできないんです。なぜかというと、今の補助制度は家全体を対象にしなきゃいけない。もし増築していても、そこも入れなきゃいけないので、ものすごく高くつくわけです。費用の平均は200万円ぐらいだと思っていただければいいと思います。

やはり自治体の補助ではなかなか賄えないということになる。

■家全体の耐震工事は費用がかさむ…「壁柱工法」という方法もある

どうすればもっと耐震工事が進むのだろうか?

京都大学 河田恵昭名誉教授:

いま国が家全体を補強しないと対象にしないというのを、各部屋を対象にしていただいたらいいんです。壁を補強するととても強くなる。実際に大阪府は、間伐材を使った壁柱工法という特許を取った工法も開発しています

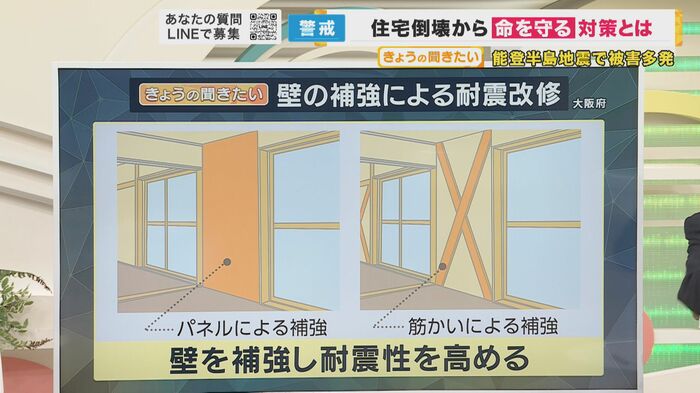

「壁柱工法」とは、パネルなどで壁を補強し耐震性を高める方法だということで、この工法だと比較的、低価格、短時間でできるという

京都大学 河田恵昭名誉教授:

1枚の壁が工事費入れて5万円でできます。だから毎年1枚ずつやったらいいと思います。震性が変わるのではなくて、(工事を施した箇所が)つぶれない。(1枚あるだけでも違うのか?)障子、ふすまではなくて、この壁にすると随分強くなります。この壁は部屋の四隅に耐震壁を設置した方がいいので、毎年1枚ずつ、予算に応じてやっていただくといいと思います。一度に全部する必要はありません。家全体の耐震工事をやれと言われても、年金生活しているお年寄りはできませんよね。

ただ、今の制度では壁柱工法には補助金が適応されない。

関西テレビ 加藤報道デスク:

大阪市の場合も家全体が基準なんです。だからリビングだけ、寝室だけというのでは、お金が出ない。それはもう国の制度がそうなんです。

京都大学 河田恵昭名誉教授:

現実に耐震補強で強くなっているのではなくて、お年寄りが亡くなって、古い家がつぶされて新しくなって、見かけ上、耐震化率が1パーセントずつ高くなっているという状況です。だから、これはずるいやり方です。ほったらかしといても古い人、住宅がつぶれるということです

地震の予知は難しいが、備えることはできる。耐震補強をすることも、命を守る備えの1つだと認識し、優先順位を上げて取り組む必要がある。まだまだ被災地では大変な状況が続いているが、これから起きるかもしれない地震に備えて、全国の人に命を守る対策をしていただきたい。

(関西テレビ「newsランナー」2024年1月10日放送)