1月1日、石川県能登地方で発生した最大震度7の地震により、4日午後6時現在、少なくとも79人が安否不明で、懸命の捜索活動が続いている。

輪島市や珠洲市では約750人が孤立しており、石川県内では81人の死亡が確認されている。

地震発生から72時間

地震発生から1月4日で、4日目。現在、安否不明者は少なくとも79人で、懸命の捜索活動が続けられている。

石川・輪島市では、警察官30人ほどが、瓦が崩れ落ちた建物の中を捜索。激しく損壊し、積み重なったがれきを少しずつ安全に取り除きながら、捜索活動が丁寧に行われていた。

石川・穴水町の集落にある倒壊した住宅では、13歳の少年が行方不明となっていて、現在も捜索が行われている。

生存率が下がるとされる発生から72時間を迎え、被害の全容が次々と明らかになってきている。

1月1日午後4時10分、石川県能登地方で発生した地震は最大震度7を観測し、正月を楽しむ人たちを襲った。

金沢駅では、「危ないので、改札の方に歩いてください!」と駅員が呼びかけていた。

街では、「怖い!すご!」、「やばいやばいやばい」、「すっげー揺れてる!」と叫ぶ人の様子もあった。

初詣の参拝客のすぐそばにも、物が落ちてくる様子が撮影されていた。

また地震発生直後、輪島市では山の一部が押し出されるように道路に流れた。

「おかん、はよ走れって!」という息子の声に促され、そばにいた女性は間一髪、のみ込まれる寸前で逃げることができた。

さらに海沿いでは、「引いた波来とる。うわーすごいね。これはすごい」という声。

日本海側の広い範囲で津波が発生。輪島市では1m20cm以上の津波が観測された。

東日本大震災以来、はじめて発表された大津波警報。

石川・珠洲市の高台に避難した住民が目にしたのは、海の異変だった。浅瀬の海底が見えるほどの引き波とみられる様子に「今から津波が来るぞ!」と避難者は声を上げた。

またある人は、高台から坂の途中にいた車に「津波来るよ!潮引いてるよ!」と懸命に避難を促し、車は高台へと避難を始めた。

珠洲市役所に設置された情報カメラには、堤防を乗り越える波が記録されていた。

そして夜には、「輪島の朝市」で全国的に知られる通りの広い範囲で火災が発生し、約4000平方メートルが焼失。翌朝になっても、炎や煙が上がっていた。

七尾市付近では、大規模に道路が崩落して地面がむき出しになり、その真ん中では、車が下に落ちていた。

地震による崩落や土砂崩れにより、各地で道路が寸断。その影響で孤立状態となった場所もあった。

輪島市内の海の近くにある駐車場では、上空から「SOS」という文字が確認できた。近くには、流されてきたとみられる船も見られた。

輪島市や珠洲市では、約750人が孤立し、各自治体が実態の把握を急ぐとともに、懸命の救助活動が続いている。

これまでに、石川県内では81人の死亡が確認されている。

石川県は3日夜から住民基本台帳をもとにした安否不明者の公開を始めた。

輪島市河井町では、根元から折れるようにビルが倒壊。元の建物の様子を見ると、7階建てのビルだったことがわかる。しかし、地震の影響で横倒しになっていた。

地震の翌日、そのビルでは男性が妻の姿を探していた。

男性は「ずっと出してあげられないんだよ、きのうから。女房が埋まっているんだよ」と泣きながら話した。

珠洲市では自宅の間取りを説明する親子の姿があった。

息子が「この部屋の下あたりが居間になっている」と話し、母が「もう2階が…」と話している。崩れ落ちた家の中に家族が取り残されているという。

行方不明の男性の妻は、記者の「今、連絡が取れていないのは?」という質問に「主人です。一緒にいたんですけど、私は流しにいて、お父さんは居間にいて」と答えた。

帰省していた息子もその時、家の中にいた。一時埋まってしまったものの、自力で脱出したという。

行方不明の男性の息子は、「母親の声は聞こえていたんですけど、私が出た時は声が聞こえなくなっていて、たぶん悪戦苦闘していたんですけど、判断がつかなくて、避難している方々に『命を優先しろ』と言われて、申し訳ないですけど一緒に避難したんです。そのあとで携帯につながりまして、学校(避難所)で合流できて一緒に避難していた状況です。本当に父親には申し訳ないですけど、ほっとしました…」と、泣きながら話した。

警察庁が公開した映像で、珠洲市の倒壊した家屋の上で必死に声をかけていたのは、神奈川県警の隊員たちだ。

「頑張ろう、もうすぐだからね」と声をかけ続けていた次の瞬間、屋根の隙間から見えたのは、閉じ込められていた男性の手だった。隊員たちは「頑張る?頑張ろう。痛い?」と声をかけながら、男性を抱え上げて毛布にくるみ、慎重に屋根から下ろした。

80代の男性が、閉じ込められた家の中から2日ぶりに無事救出された。

生存率が下がるとされる72時間を経過する中、自衛隊や全国18都府県からの緊急援助隊も加わり、捜索が続けられている。

「流体」が地震を誘発か

ここからは、東京大学地震研究所の笠原順三名誉教授がお伝えする。

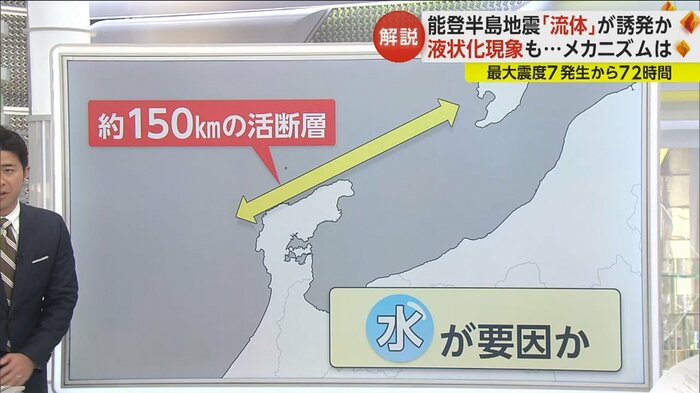

今回は、能登半島北部の北東から南西約150kmに伸びる活断層がずれて、大きな揺れが起きた可能性があると指摘されている。

活断層がずれてしまった要因の1つは、地下にたまっていた水だといわれている。

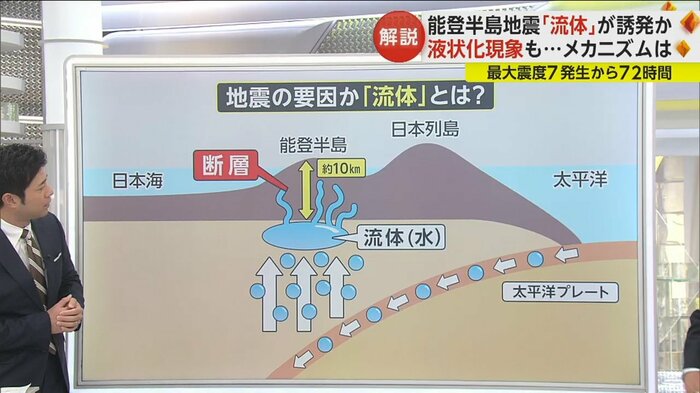

能登半島の下に走っている太平洋プレートには「流体」と呼ばれる水が多く取り込まれている。

―― この流体とは、どういったものなのだろうか?

太平洋プレートの上にある粘土や岩石の地層は、太平洋の水を含んでいる。それが太平洋プレートに乗って日本列島の下に沈み込む。どんどん深くへ移動するにつれ、水の温度が上がり、マントルや地殻の中に放出されることがある。それがゆっくり上がってきたものを、流体と呼んでいる。

能登半島の地下では、深さ約10kmのところに流体がたまっていたとみられている。浅い部分には割れ目がたくさんあり、その割れ目から断層に水が入ることで断層が動きやすくなる。

―― 流体が関わる地震と関わらない地震には、どんな違いがあるのだろうか?

ほとんどの地震活動というのは水が関係している。水が断層部分に入ると滑りやすくなって、今回のような大規模な地震が起きることがある。

―― 「水が影響」ということだが、今回の地震では富山や新潟など広い範囲で液状化現象が見られた。能登半島の地下にたまっていた水と関係はあるのだろうか?

液状化現象は非常に浅い場所の地層が軟らかくなることであり、約10kmという深い部分にある流体と直接的な関係はない。

―― 能登半島では2021年9月以降の2年半で、震度5以上だけを見ても、5回も地震が起きている。これらの地震の際にも、流体が影響している可能性が指摘されていた。これまでの5回と今回の地震は同じ要因と考えてよいのだろうか?

地下から上がってきた水が割れ目のあるところに入ると、比較的小さな地震が起こる。

しかし、震度5を超える地震が5回起きたことで、その水が断層の中にも入っていた。そして断層が動き、ついには110kmの長さにわたって、いっぺんに滑ったことで今回のマグニチュード7.6の地震が起きた。これまでの2年半の大きな地震が、刺激となった可能性があるという。

今後の地震活動も大変憂慮されるが、能登半島の下には今も水がたまった状態。この水がまだ上がってきているため、再び揺れる可能性もある。

1〜2年は続く可能性がある

―― どのぐらいの期間警戒しなければいけないのだろうか?

大きな断層が滑るような動きで、マグニチュード7.6に関係したものは2週間ほどで収まる可能性が高い。しかし、地下の水が上がってこなくなるまで、1〜2年は群発地震が続く可能性もある。

―― 日本は4つの大きなプレートに囲まれている。ほかの地域でも今回の能登半島と同じように「地下に水がたまった状態」で危険とされている場所はあるのだろうか?

例えば東日本大地震や、1944年の東南海地震も地下に水がたまっているような現象だった。静岡から山口にかけても、水がたまっているようなところがあるという。

2016年の熊本大地震や阪神淡路大震災などもこの流体によって引き起こされた。

日本全国で流体による地震が起きる可能性があり、今後さらなる解明が必要となる。

(「イット!」 1月4日放送より)