お笑いコンビ「なすなかにし」の那須晃行(43)さんが脳梗塞を発症し、緊急のカテーテル手術を受けていたことがわかった。

寒さが増し、室内と屋外の温度差が激しいこの時期に増える脳梗塞。

日々の予防対策と、発症前に現れる症状について、昭和大学の有賀徹名誉教授に聞いた。

「温度差」に要注意

ーー脳梗塞は寒い時期に発症しやすい?

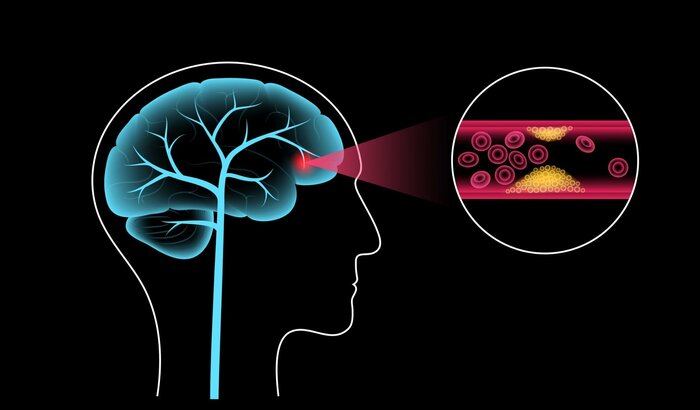

脳梗塞は、糖尿病や動脈硬化、高脂血症などといった、いわゆる“成人病”の背景がある人はなりやすいです。

また、冬の季節は、暖かい家から外に出れば、急な寒さにさらされます。

体は、寒くなれば自動的に血圧を少し上げるなど、さまざまな反応を起こします。

従って、温度差が激しいと、脳梗塞や脳出血になりやすくなり、循環器系の患者さんも増えます。

ーー那須さんは血圧を下げる「降圧剤」を服用していたが、それが血管に影響を与えた?

降圧剤は体のバランスを良くするための薬なので、それが原因で脳梗塞を発症したということはないです。

むしろ、高血圧の原因となる“血管の変化”がすでに起こっていたために、血液の流れが滞ったと考えられます。

高血圧なのに降圧剤を飲まずに放置していた方が、もっと早くに脳梗塞になっていた可能性があります。

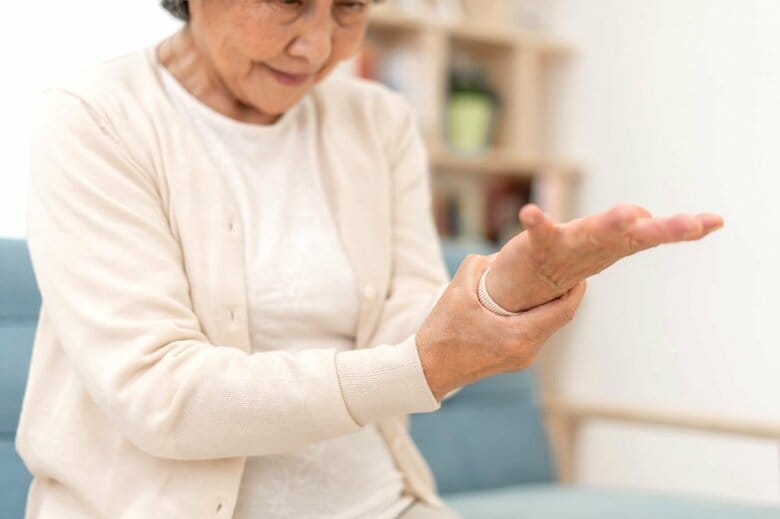

手足のしびれは“予兆”

一方、脳梗塞の予兆と言われる「手足のしびれ」や「急に話せなくなる」などといった体のサインを見逃さないことが大事だと有賀名誉教授は話す。

ーーこの時期注意すべきことは?

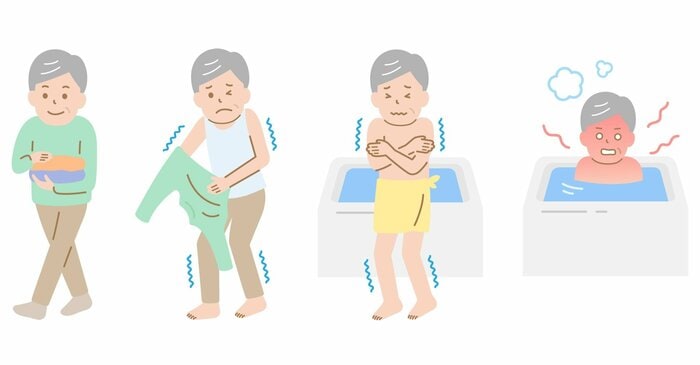

日常生活において、温度差が激しい生活はなるべく避けることが大切です。

お風呂場は暖かいけど脱衣所は寒いとか、部屋は暖かいけど外は寒いといった急な温度の変化に体がさらされないように、脱衣所も暖かくしておいたり、外出する時はコートやマフラーで寒さ対策をして出かけることが必要です。

脳梗塞で病院に搬送されてきた方たちと話をすると、2~3日前、あるいは1週間前に脳の血液の流れが滞ったことを思わせるエピソードをしばしば耳にします。

そうした患者たちは、不調を感じても少しすると元気な状態に戻る、脳の「一過性虚血性発作」を起こしていた可能性があります。これは、脳に行く血液が一時的に少なくなる現象です。

例えば、運転中にちょっと足がしびれたので車を停めて休憩したら治ったという、短時間の症状のこともあり、本人は問題だと認識していません。

手や足がしびれたり、急に言葉が出なくなる。

また、会話中に急に返事が途切れても、少しするとまた普通に話せる。

この時、「一過性虚血性発作」という病名を知っていれば、「脳梗塞が起きる前触れ(予兆)」と捉えて、病院で検査をして大きな発作を免れることができます。

よって、この時期の対策として必要なのは、温度差による血圧の上げ下がりの防止。

また、もともと動脈硬化や高脂血症、高血圧といった病気を持っている人は、脳梗塞や脳出血を起こしやすい状態なので、「一過性虚血性発作」を知って、思い当たることがあったら対応する必要があります。

手足のしびれ、急にしゃべれなくなる、さらに握力の低下などがあれば「危ない」ということを知っておいてほしいです。

ーー年齢は関係ない?

人の老化は20歳を過ぎれば始まるともいわれるし、両親が循環器系の病気になっていれば遺伝するともいわれているので、30代にもなれば成人病を意識する必要があります。

特にお酒やたばこが好きな方は、動脈硬化が進むことを知っておかなくてはいけません。

高血圧や肥満な人は十分にリスクを頭に入れて、規則正しい生活を送り、たばこはなるべく止めて成人病を予防していくことが大切です。