新型コロナウイルスの影響で、普及が進むテレワーク。感染予防対策としてだけではなく、労働環境の改善という点でも期待されているが、そこに思わぬ課題が浮上している。

日本労働組合総連合会(連合)が6月22日に発表した、テレワークに関する実態調査によると、テレワークで働く人の多くが、出社していた頃よりも労働時間が長くなり、さらに残業したことを申告していない(できていない)ことが分かったというのだ。

調査は4月以降にテレワークを始めた、全国の18歳~65歳の男女計1000人が対象。複数の選択肢から自分に当てはまるものを選んでもらうインターネット調査で、6月5日~9日に行われた。

時間外・休日労働を申告しない傾向

調査結果を見ると、まずは、出社しての勤務よりも長時間労働になることはあったかとの質問に対し、全体では「よくあった」(9.8%)、「ときどきあった」(22.9%)、「まれにあった」(18.8%)、「まったくなかった」(48.5%)となった。

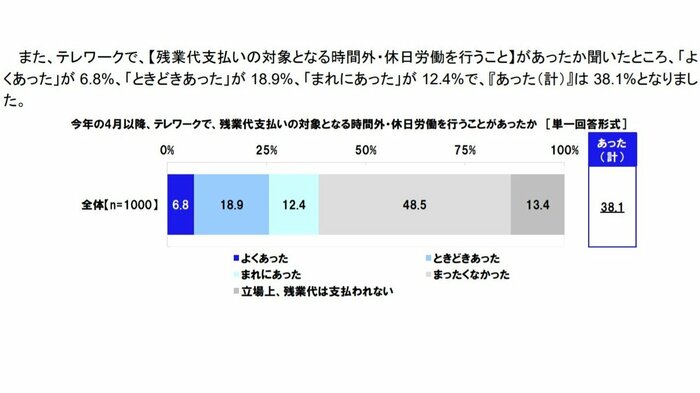

続いて、残業代支払いの対象となる時間外・休日労働はあったかとの質問には、全体で「よくあった」(6.8%)、「ときどきあった」(18.9%)、「まれにあった」(12.4%)、「まったくなかった」(48.5%)「立場上、残業代は支払われない」(13.4%)となった。

これら回答の「あった」を設問ごとに計算すると、全体の51.5%が「労働時間が長くなることがあった」、38.1%が「時間外・休日労働をすることがあった」と答えていることになる。

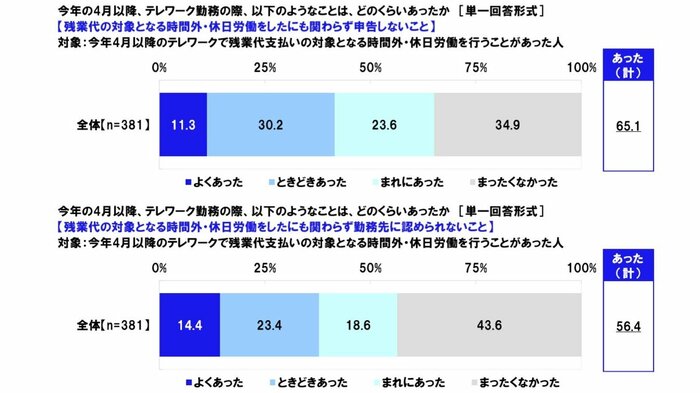

さらに、時間外・休日労働を経験した人に実態を聞くと、働いたにも関わらず、勤務先に申告しなかったり、申告しても認められない人が一定数いたことが分かった。

回答を見ると、時間外・休日労働があった人の65.1%が「労働を申告しないことがあった」、56.4%が「労働を申告しても勤務先に認められないことがあった」との結果となったのだ。

残業を申告しづらい雰囲気がある

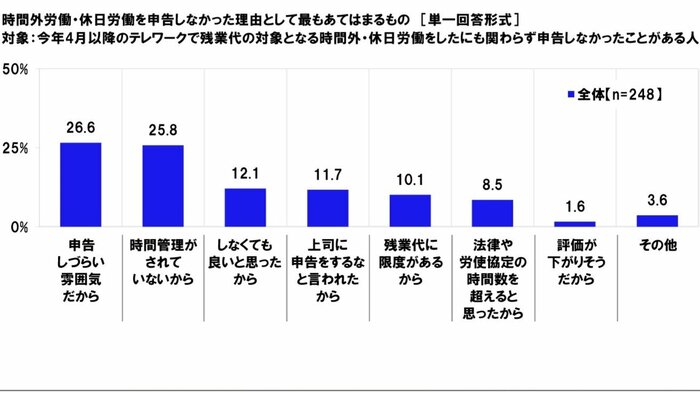

驚きの調査結果だが、なぜ、時間外・休日労働を申告しないのだろうか。

該当者に理由を聞くと、1位「申告しづらい雰囲気だから」(26.6%)、2位「時間管理がされていないから」(25.8%)と答えた人が多いほか、「上司に申告をするなと言われたから」(11.7%)、「法律や労使協定の時間数を超えると思ったから」(8.5%)などの回答も目立った。

テレワークでの残業を申告すると、会社内の評価や人間関係に影響するかもしれない。そんなことを気にした姿勢も、働いたことを申告しないという行動に表れているようだ。

今回の調査では、勤務先が労働時間をどう管理しているかも聞いているが、パソコンのログイン履歴などで積極的に管理する会社がある一方で、管理をしていない企業もあるという。

テレワークだと働いているか見えづらいが、なぜ残業の申告に引け目を感じてしまうのだろうか。そして、労働時間を管理するために企業ができることはあるのだろうか。連合の担当者に聞いてみた。

時間外労働を自分のせいと考えてしまう

――残業を申告しない人が多いのはなぜ?

今回の調査では、申告しなかった理由について聞いたところ、「申告しづらい雰囲気だから」「時間管理がされていないから」という回答の割合が高い結果となりました。

テレワークは労働時間が管理されている場合でも、職場での業務とは異なり、働いている姿が上司・同僚から見えません。業務を進めるはやさには個人差がありますが、業務の進捗度合いも上司・同僚には伝わりづらいと考えられます。そして、労働者が勤務時間外に仕事のことが気になったとき、上司の明確な指示がなくても時間帯に関わりなく業務ができる環境となっています。

そのため、労働者が具体的指示を受けない形で業務をした場合や、指示があっても「時間外労働をするのは自らの業務スピードが遅いため」などと考えてしまった場合は、テレワークだとさらに申告しづらくなることが考えられます。

――出社時より長時間労働となる人が多い理由は?

調査では、テレワークのときに「労働時間管理がされていない」「休憩がきちんととれない」「勤務時間外に仕事に関する連絡をとることがある」「仕事とプライベートの区別がつかなくなる」といった状態になる人が多いことが明らかになりました。

また、一つ前の質問で答えたように、働いている姿が周囲から見えないうえ、いつでも仕事に「つながる」ことのできる状態に置かれています。長時間労働の要因は個別のケースごとにさまざまな理由が考えられますが、上記のようなことも影響を及ぼしていると考えられます。

テレワークの環境が負担となることも

――労務管理における、テレワークの課題は?

労働時間や業務量の管理、健康確保や労働災害防止に課題があると思います。今回の調査では、労働時間管理がなされていない企業があること、勤務時間外に業務連絡をする人や定められた休憩時間がとれない人、残業したにもかかわらず申告していない人も多くいると分かりました。

実際に働いている姿が見えないテレワークでは、労働時間の把握や管理が不十分になる恐れや業務の進捗状況が把握しづらくなることも考えられます。さらに、私的な空間や時間の中で、場合によっては否応なく仕事に「つながる」状態になってしまいます。こうしたことを踏まえ、労働時間の把握・管理と賃金の支払いの徹底、業務量の適切な管理、いわゆる「つながらない権利」の保護などを行う必要があると思います。

――このほかにはどんな課題がある?

使用者(雇用主など)が労働時間や業務量の管理を過剰に行おうとすることで、労働者に精神的な負担がかかることがあるという声も寄せられています。

また、テレワークは、主に自宅などで行われるため、必ずしも業務に適した環境が整っていない中で業務を続けることになり、心身に負担がかかる恐れがあります。加えて、私的な空間の中で、転倒などによってけがをした場合などに、労働災害と認定されるか否かといった問題もあります。

テレワークを行うことで、労働者の保護が緩くなったり曖昧になったりすることがあってはなりません。法令遵守はもちろんのこと、それぞれの職場で労使がきちんと話し合いを行い、労働者に不利益がないよう仕組みを整備することが重要です。

――企業側は労働者の残業時間をどう管理すべき?

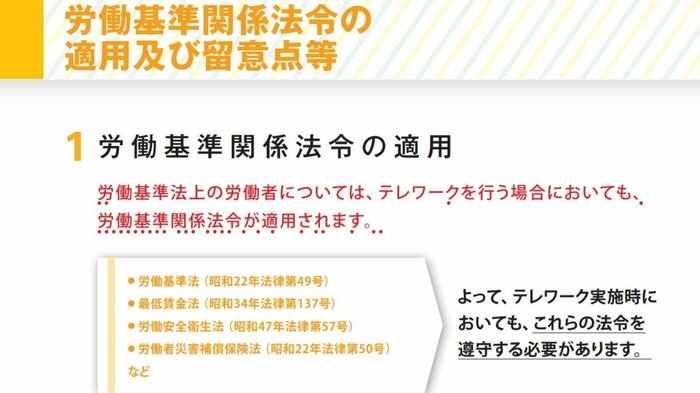

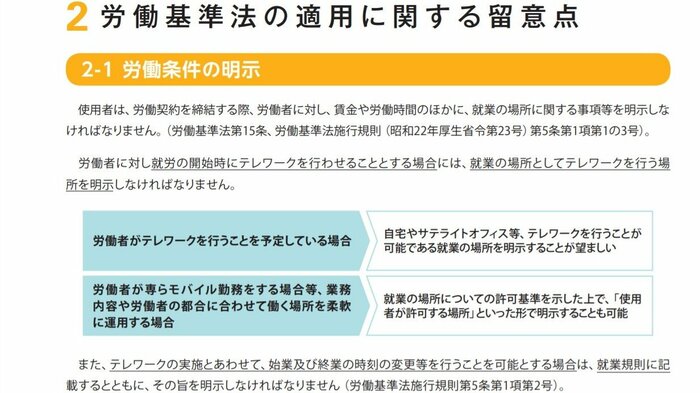

厚生労働省は「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」を作成していて、ここでは、テレワークでも、労働基準法上の労働者には労働基準関係法令が適用されることを明確に示した上で、使用者は労働時間を適切に管理する責務を有しており、パソコンの使用記録などの客観的な記録などによって、労働時間の適正な管理を行う必要がある旨を明記しています。

企業側はこのガイドラインも踏まえて、残業時間を含む労働時間の適正な管理に努めるべきです。

テレワークでも残業は残業

――テレワークでの残業申告が認められない場合、企業側に違法性などはある?

残業代支払い義務の有無や企業側の違法性は、実態を踏まえて個別に判断がされるものですが、ルール上はいうまでもなく、使用者の指示を受けて残業を行った場合には残業代が支払われなければなりません。もし残業代が支払われなければ、労働基準法違反となります。

使用者の明確な指示がない場合でも、勤務時間内では明らかに業務を完遂できないような状態に置かれるなど「黙示の指示」があったと認められれば、残業代が支払われなければなりません。

――残業時間を適切に申告するため、労働者側ができることはある?

労働時間管理がなされていない場合であっても、労働者がパソコンなどの使用記録や勤務時間のメモ書きなどをきちんと作成・保管して提出することによって、労働時間が認定されることがあります。労働者個人としても、そのような対策はとることができます。

――企業はどう労務管理をしていけばいい?

原則的には労働時間を適切に管理する責務は使用者にあります。法制度などを踏まえて、それぞれの職場で労使が話し合い、残業時間を含めた労働時間の適切な把握・管理の仕組みを職場や働き方などの実情に応じた形で整備し、きちんと運用していくことが不可欠です。

正社員はテレワークが認められるのに、短時間労働者などには認められない、といった声も寄せられています。

それぞれの業務の内容などがテレワークで対応できるか否かということも踏まえた上で論ずべき問題ですが、単に就業形態の違いのみによって差別的な取扱いが行われるようなことがあってはなりません。このような点についても十分な配慮が求められます。

時間や場所に縛られずに働けるのはテレワークのメリットだが、状況によっては労働者が負担を抱え込むこともあるようだ。労働者側は通勤時間がゼロになることなどによる時間的な余裕が生まれても、残業時間は割り切って考えること、そして企業側には申告しやすい状況の整備などが求められている。

【関連記事】

テレワーカーと出社者が混在する“まだらテレワーク”は要注意…一体なぜ?担当者に聞いた

“勤務時間外”の対応を拒否「つながらない権利」は日本でも広がる?弁護士に聞いた