夏の季語にもなっている国民的な飲み物、ラムネ。瓶を傾けると中のビー玉がカラコロと音を鳴らすのも涼しげで風情がある。しかしなぜラムネにはビー玉が入っているのか。その謎を探った。

ラムネのビー玉は蓋をするため

石川県金沢市に住む辻野隆大くん(7)から、大好きなラムネについての疑問が届いた。「なんでラムネにはビー玉が入っているの?」。残念ながら、即答できそうにない。隆大くんは、他の飲み物には入っていないのに、ラムネにだけはビー玉が入っていることを不思議に思ったそうだ。確かにラムネ以外にビー玉が入っている飲み物は見たことがないような…。

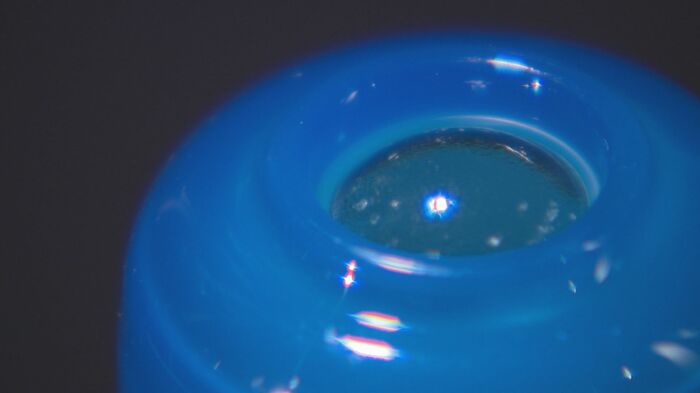

静岡県に本社を置く木村飲料は、瓶入りラムネの製造会社として創業76年。これまでに約60種類のラムネを販売してきた。全国ラムネ協会の会長も務める木村英文社長に、なぜラムネにビー玉が入っているのかズバリ聞いた。「瓶の中に玉を入れて内側からガスの圧力で蓋をできないかという原理で、ビー玉入りのラムネができた。だからビー玉は蓋の一種なんですね」。ラムネのビー玉は蓋をするために入っていたのだ。

瓶ラムネはビー玉で蓋をして、中の炭酸が抜けないようになっている。実はこのビー玉で蓋をする仕組みは、あの王冠の蓋よりも歴史が古い。

知恵が詰まった製造工程

せっかくなのでラムネがどうやって作られているのか、木村飲料で教えてもらった。まずラムネの中身を作るため、シロップと水を混ぜたものに炭酸を注入する。そして工場にはビー玉付きキャップを供給する専用の機械があった。この機械から、ビー玉が予め付いた状態で青い飲み口の部分がどんどん出てくる。

木村飲料では、ビー玉付きのキャップを瓶に打ち込む「打栓式」を採用。昔は瓶をひっくり返した時に発生するガスでビー玉を押し上げる「反転式」を採用していたそうだが、今はほとんど打栓式で作っている。

蓋がされてお馴染みの姿となったラムネは最後に温水のシャワーを浴びていた。これは、充填したときのラムネの温度が10℃以下となっているので、そのままだと結露してビショビショになり、きれいに梱包できないためだ。温水のシャワーをかけて常温に戻すことで結露を防ぐことができるのだ。

ペリー提督が持ち込んだ“ラムネ”

木村社長はラムネの歴史について驚くべき話を教えてくれた。「ペリー提督が日本に持ち込んだ」。なんとラムネを日本に持ち込んだのは、黒船で有名なペリー提督だと言われているのだ。

当時、コルクで栓がされていたラムネだが、そのコルクにも興味深いエピソードがある。ペリー提督が幕府の役人たちに飲ませようとコルク栓を開けると「ポンっ」という音が鳴った。ラムネはおろか、炭酸飲料すら知らなかった幕府の役人たちは、新式のピストルかと勘違いして刀に手をかけたという。さらにラムネという名前の語源について木村社長は「ラムネは昔レモネードって呼ばれていた。それが日本人には”ラムネ”に聞こえたみたいで、それでラムネになった」と説明する。

昔はコルクで蓋をしていたラムネだったが、コルクは値段が高く炭酸も抜けやすかったことから、イギリスでビー玉でフタをする技術が発明された。しかし「きれいな丸い玉を作れない海外の国はビー玉入りのラムネを止めた。お金もかかって手間もかかるのは止めようと」。ビー玉式から撤退し王冠の蓋に乗り換えていく国が多い中、高い技術力を誇る日本のラムネ屋さんはなんとか苦労して手作りで作り続けたのだった。今、ビー玉入りのラムネが作られているのは日本とインド、台湾の3カ国だけだそうだ。ラムネを愛する木村社長には夢がある。「ラムネは日本の文化伝統に染みついて、夏の季語にもなっている。これを世界中の子どもたちにも広めていきたい」。

ちなみにビー玉を取り出したいという子どもたちに朗報がある。反時計回りにキャップを回せば蓋は取れるのだが、回してとれない場合は、約50℃のお湯で温めてから栓抜きを使うと簡単に開けられるそうだ。

(石川テレビ)