福島県二本松市の「東北サファリパーク」で、飼育員がライオンに襲われ、その後死亡した事故。檻の出入り口の扉は、閉じられていなかったという。過去に同様の事故が起きた動物園では、教訓を生かした対策が積み重ねられていた。

事故から一日 園は臨時休業

9月28日、東北サファリパークでは、飼育員がライオンに襲われその後死亡する事故が発生。事故から一日、臨時休業となった園に労働基準監督署が入り調査を行った。

園の説明から見えた”違い”

「ライオンの飼育」という安全管理に細心の注意が払われているはずの場所で、事故はどうしておきてしまったのか?東北サファリパークの説明から普段との状況の違いが見えてきた。

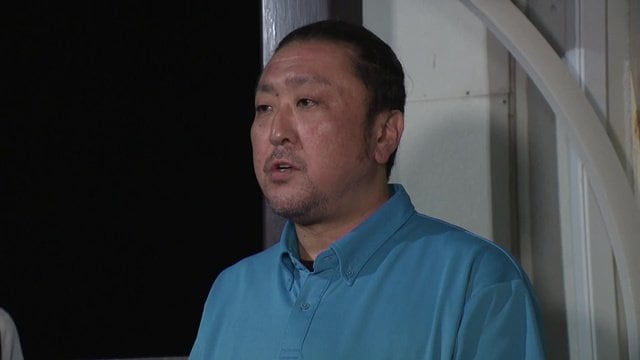

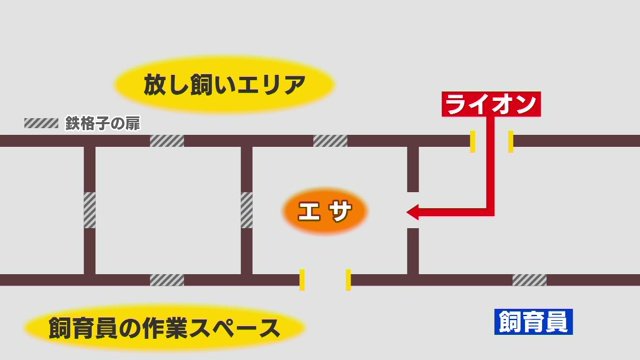

東北サファリパーク・熊久保勅近副社長:通常であれば、人間側の扉を開けて夜のエサをあげて扉を閉めて、動物側の扉を開けて動物が中に入ってくるという手順

飼育員と動物が接触しない

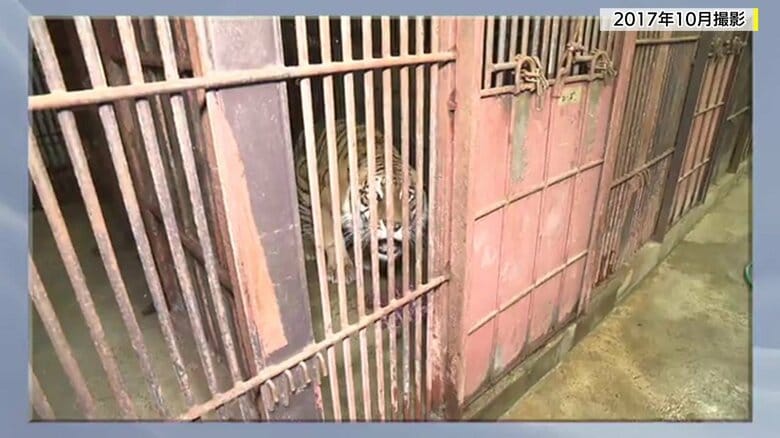

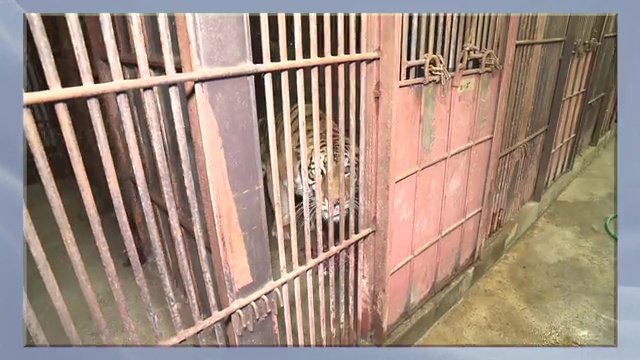

2017年に福島テレビが取材した映像に、事故がおきた檻と同じタイプものが撮影されていた。東北サファリパークは、扉を開け閉めして飼育員と動物が接触しないよう対応してきたという。

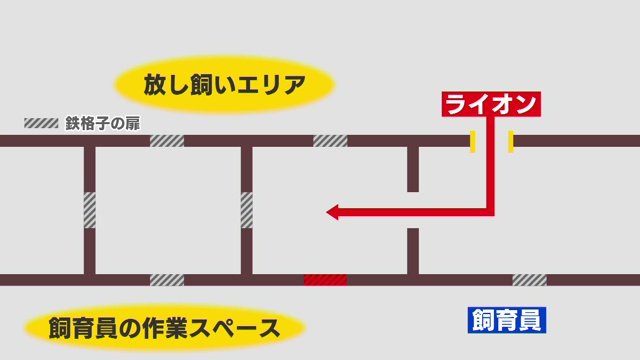

エサやりや掃除を行う場合、ライオンを檻の外に出し、戻ってこないよう扉を閉め、それから飼育員の作業スペースとの間にある扉を開けて飼育員が檻の中に入り作業を行う。作業を終えて飼育員が檻の外に出たら、作業スペースに通じる扉を閉めてから、ライオンを檻の中に入れるという手順。

閉めるべき扉が開いたまま

しかし事故があった日は、飼育員の作業スペースとの間にある扉が開いた状態のままライオンを檻の中に入れてしまい、檻の入口付近で襲われたという。

熊久保副社長は「何かの手違いで閉まっていなかったか、閉めていなかった。開けた状態ではライオンが当然入ってくる。カメラで見ると、入ってきた瞬間に扉が閉まっていないことに本人が気付いたようだった。本人はすぐに閉めに行ったようだが、ライオンの方が速くて、そのまま中に」と状況を説明した。

閉め忘れた可能性

警察は、監視カメラの映像や従業員への聞き取りなどから、飼育員が扉を閉め忘れた可能性があると見て捜査を進めている。熊久保副社長は「このような事故が二度とおこらないように、会社としても全力を挙げて、調査と今後の改善をしていきたい」と話した。

原因究明が事故防止に

29日の午後には、ライオンなどの飼育について許認可権を持つ福島県の動物愛護センターも現場に入り、施設に問題は無かったか確認。

福島県動物愛護センターの吉野直彦次長は「動物愛護法に基づく施設基準の不備はなかった」と語った。事故の再発防止へ、原因の解明が進められる。

同様の事故があった動物園

2008年、京都市動物園では閉まっているはずの扉が開いていて、飼育員がトラに襲われ死亡する事故が発生。以来、園では再発を防ぐため教訓を活かした対策を積み重ねている。

京都市動物園・坂本英房園長は今回の事故について「うちの動物園の中でも気持ちを新たに引き締めていきましょうと話をしたところ。仮にヒューマンエラーがあっても、それが補完できるような安全対策のシステムを組む必要がある」と話した。

手順の見直しとシステム導入

事故は動物を移動させる時に起きやすいことから、設備や作業の手順を見直した。飼育員と動物の鉢合わせを防ぐ扉の管理システムなどを導入、他の飼育員にトラブルを知らせるために無線機を携帯するようにした。

ダブルチェックも実施 それでも…

さらに坂本園長は「作業には従事せずに、作業者の後ろで作業の手順が間違っていないかを確認するためのダブルチェックをかけている」という。動物の移動には、係長以上の職員が立ち会い、ミスがあってもフォローすることで最悪の事態を防ぐ。それでも、オウムに噛まれたり、無線機の携帯を忘れたりと、事故に発展しかねない小さなトラブルが多い月には10件ほど発生しているという。

手間でも地味でも続ける事

だからこそ大切なのが、一人一人の「危機意識」だ。坂本園長は「ダブルチェックをかけるとか、安全対策を取るのは手間のかかること。なぜそれをしなければいけないのかを理解してもらわないと、ついついおざなりになってしまいがち。研修や安全対策というのは地味だが、続けていくことがとても大事」と話した。

サファリパークは、ならではの体験が出来る場所だが、訪れる人も飼育員もそして動物も、みんなの安全が確保されていることがすべての前提となる。

(福島テレビ)