鹿児島・南九州市川辺町を代表する国指定の伝統的工芸品「川辺仏壇」。その後継者育成を目的としたインターンシップが初めて開催され、美術や工芸を専攻する大学生らが工場見学や作業体験を行った。

仏壇製作の現場を学生が見学

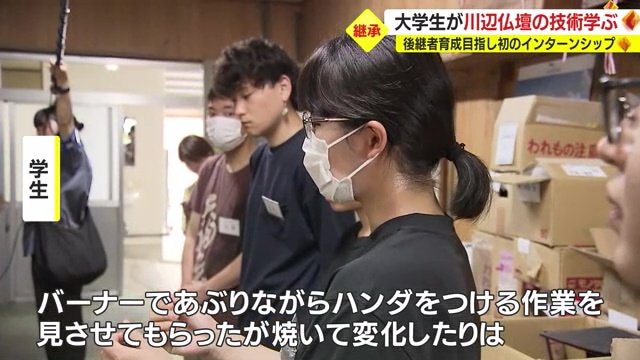

川辺仏壇の製作は分業制で、南九州市川辺町の木原製作所では仏壇に取り付ける金具の製作を担っている。この作業場に、鹿児島県外の大学や専門学校に通う学生5人が訪れた。

川辺仏壇に携わる後継者の育成を目的として鹿児島県が初めて開催したインターンシップに参加するためだ。

木原製作所の木原史裕代表は「これは銅メッキで色を付けたもの。これは硫化と言って硫黄分で色を黒く付けた」と製品について学生に説明した。

学生は色付け・加工を行う作業場や、多くの種類の金具が保管されている倉庫などを見学。普段、美術工芸やデザインを学んでいるという学生たちは、職人たちの話に興味津々な様子で、歴史ある仏壇製作の現場を見て回った。

学生:

バーナーであぶりながらハンダを付ける作業を見させてもらったが、焼いて変化したりは?

木原製作所・木原史裕代表:

後の処理ができるので色の変化は気にしないが、変形というのは気にする

後継者以外に“移住者促進”の狙いも

学生たちは実際の作業場で、たがねと呼ばれる工具を使って手作業で模様を打ち付けて金具を製作する「彫金」作業も体験した。

仏壇1基には100を超える「かざり金具」が使われていて、小さな金具1つにも職人の技が詰まっている。学生は職人からアドバイスをもらいながら、真剣な表情で作業に取り組んだ。

「仏壇には7工程あるので、金具だけでなく、塗り絵、漆、箔(はく)押し、彫刻をやってみたいとか、そういう人の誘い水になればいい」と木原史裕代表は語った。

大阪から参加の大学生:

自分の手で何かを作っていくということを、やっぱりしていきたいというのは今回強く感じた。これからの就職活動にも強く影響していくと思う

京都から参加の大学生:

絶対に仏具や伝統工芸(に関わる仕事)に就きたいと思っていたので(参加した)。(技術が)すごいというより、こんなことを人間ができるのかという思いに変わって、自分がこういう仕事に就けたらいいと(目標が)明確になった

業界の大きな課題となっている後継者不足。長い歴史を持つ川辺仏壇も例外ではない。鹿児島県はこのインターンシップを、職人の担い手確保のみならず、南九州市への移住者促進にもつなげたいとしている。

ここから一人でも多くの後継者が生まれることを期待したい。

(鹿児島テレビ)