「たたき台を作って」

そう言われると、「面倒」「否定されたら」「完璧なものを…」などネガティブなことを考えがちだ。

そんなたたき台を「最強のコミュニケーションツールとして見直したい」と語るのはCobe Associe代表の田中志さん。

「とりあえず」作るのではなく、周囲を巻き込んで、議論を生み出す。つまり、たたき台は“他人のアタマを借りる”ためのものだと言う。

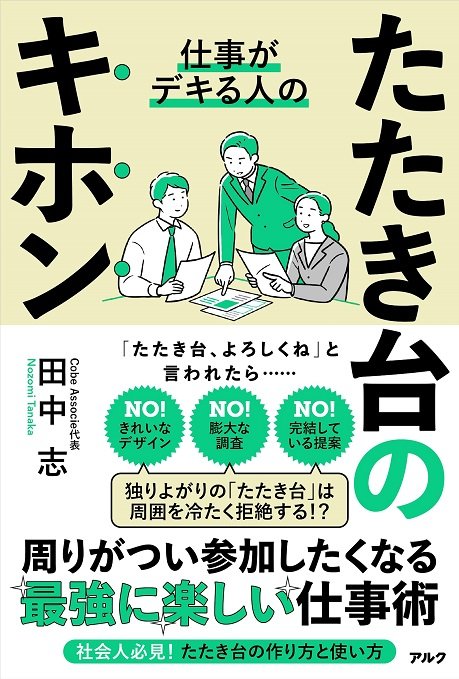

外資系コンサルティングファームやスタートアップにおいて実践・活用した仕事術をまとめた著書『仕事がデキる人のたたき台のキホン』(アルク)から、たたき台の基本的な考えについて一部抜粋・再編集して紹介する。

仕事のスタート地点になる「たたき台」

たたき台は、業界によっては「ペライチ」「草案」「試作品」「ドラフト」などと呼ばれますが、私が提案したいのは「相手のアタマを借りるためのたたき台」です。

私は何かをするとき、まずたたき台を作ります。

例えば次のような場面です。

・社内のミーティングをするとき

・自社のホームページで公開するレポートをまとめるとき

・クライアントに仕事を依頼されて、内容を詰めていくとき

・クライアントにリサーチのレポートなどの成果物を提出する前

・クライアントの会議に参加してファシリテートするとき

・会社案内を作るとき

特に話し合いの場では、手ぶらで参加することはあり得ません。たたき台がないと話が具体的にならず、まとまらずに迷走することが多いからです。

たたき台はスタート地点を「ここです」と示すための道しるべになります。

そこからまっすぐ進む場合もあれば、枝分かれしていくことも、スタート地点に戻ることもあります。

私自身は、予想外の方向に進むときが一番ワクワクします。まだ見ぬ新しい景色が見えることになるかもしれないですからね。

ちょっとだけ形にしたものが「たたき台」

たたき台は「不完全な完成版」ではありません。

それぞれの仕事の現場で、他者のアタマをどのように借りたいのか、その意思を組み込んだものです。

たたき台には最終的なゴールに役立つ「叩きやすいたたき台」と、出したはいいけれど叩かれず、振り向かれもしなかった「叩きづらいたたき台」の2つがあります。

この違いは、周囲を巻き込み、活発な議論を生み出すことのできる道具になり得るかどうかなのです。

一般的に、たたき台は資料や書籍、コピーライティングなどの文書メインの仕事のほか、ウェブサイト、システム、ハードウエアなどのIT系、あらゆる分野の企画開発や営業職など、多くの仕事で使われています。

例えば、ウェブサイトを作るためのたたき台であれば、それはデモサイトでなくとも構いません。

文章であったり、手書きで書かれたラフイメージでも「たたき台」になり得ます。音楽であれば鼻歌で吹き込むデモテープもありますし、アニメはいきなり製作を始めるのではなく、脚本を作る前にプロットで話をすり合わせます。

完成品を作る前に、まずはちょっとだけ形にしたものは、すべて「たたき台」と呼べます。

「とりあえず」作るものではない

たたき台という言葉の前には、「とりあえず」という言葉がつきがちですが、そもそも、完璧な企画書や資料をはじめから作れる人はほとんどいません。

最初は完成度が低いものからはじまり、いろいろな人の意見やアイデアを取り込みながら、完成度を高めていく。その一歩目がたたき台となるのです。

そのため、「とりあえずだから、何でもいいんでしょう?」と思われがちですが、だからといって、何を作っていいわけでもありません。

ほかにも、看護師や医師などの専門職、接客業、宿泊業や飲食店業などの現場では、たたき台は直接的に必要ないかもしれませんが、「病院に最新機械を導入してほしい」「店舗同士の伝達をスムーズにしたい」など、リクエストや改善を提案する機会があれば、きっとたたき台が役に立ちます。

仕事によって必要な度合いは異なっても、あらゆる仕事でたたき台を生かすことができます。

叩かれることが「たたき台」の意義

ちまたでは、たたき台を作ることを嫌がる人がたくさんいます。

通常、たたき台が求められるのは新しい思考が求められるときです。そのため、たたき台を出せば、まずは上司や同僚に「ここは違う」「それはおかしい」と批判されることになります。

うれしい時間ではないですが、だからこそ、「最初にたたき台を作る人は偉いんだ」という文化を醸成しようとする企業もあるでしょう。

一方、私はたたき台を作るのが大好きです。なぜなら、たたき台を作ることで自分が議論の中心に加わり続けることができるからです。

たたき台を批判されたり評価されることは当たり前で、そうしたコミュニケーションを通じてアイデアを磨き上げることが「たたき台」の意義だと割り切っています。だって、「叩き」台なんですから。

最初のたたき台に載せた自分の案が採用されたらもうけもの。

むしろ、それをもとに別のアイデアを誰かが提案し、そちらが採用されたとしても、自分のたたき台があったからそのアイデアを引き出せたのだと満足してその場を締めます。

何十時間も会議をして、結論を先送りにするのは日本の企業ではよくある話です。

そういうときも「今までの議論をまとめてみました。これを新たなたたき台にして、議論しませんか?」と投げかけると、さまざまな反応が出てきます。

もし「こういう結論を求めてるんじゃないんだよね」と却下されても、「どこが足りないですか?」「どんなゴールだったらいいんですか?」と意見を引き出して、ゴールに向かわせることもできます。

こうして、よいたたき台を用いることで、みんなの意見を集約したり、アイデアを広げたり、高めたり、仕事を自在にコントロールできるようになるのです。

また、たたき台を出すと自分の考えをみんなに知ってもらえます。

今回採用されなかったとしても、「そういえば、この間、出していてアイデアはあの案件で生かせるかもしれない」と次につながることがあるかもしれません。

たたき台を出してムダになることなど1つもありません。

ですから、上司から「この資料のたたき台、作っておいて」と言われたときだけではなく、自分から進んでたたき台を作るのがいいと思っています。アイデアを出すとき、口頭での説明のみと、たたき台を持っていくのとでは、相手への伝わり方が大きく変わります。

自ら持参したたたき台を上司が受け入れるかはわかりませんが、少なくとも「課題意識を持っている」という姿勢は伝わるでしょう。

つまり、自分のPRにも使うことができます。

田中志

Cobe Associe代表。一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了後、ボストンコンサルティンググループ(BCG)に入社。2015年にヘルスケア領域の社内アワードを受賞。その後、博報堂グループのスタートアップスタジオ・quantum、デジタルヘルススタートアップ・エンブレースの執行役員を経て、2018年に大企業の新規事業やスタートアップ支援を行うCobe Associeを創業。2019年度神戸市データサイエンティストとしても勤務、新規事業やデータ活用、ヘルスケア領域に関する講演も実施。著書に『情報を活用して、思考と行動を進化させる』(クロスメディア・パブリッシング)がある