米中対立や台湾情勢への懸念

米中対立や台湾情勢を巡る状況は悪化の一途を辿っている。

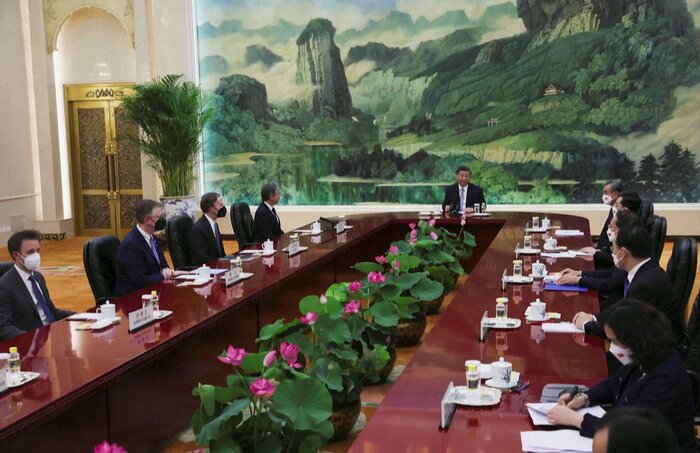

最近、ブリンケン国務長官が訪中して習国家主席ら幹部と相次いで会談したが、北京の人民大会堂で行われた会合では、習国家主席を中心にブリンケン国務長官が王毅政治局委員や秦剛外相と向かい合う席の配置は見ていて極めて異様に感じた。

“私(習国家主席)はあなた(ブリンケン国務長官)と立場が異なるので向かい合う必要はない”と言わんばかりに、習国家主席の自信が満ち溢れている光景に映った。この会談は関係を改善、発展させるものではなく、高まり続ける緊張を如何に抑えるかというもので、既に改善は見込まれない所まで来ている。

そして、米中対立は軍事や安全保障だけでなく、経済や貿易、先端技術など本来企業が中心となる領域も米中の主戦場と化しており、日本企業の間でも米中対立や台湾情勢への懸念が拡がっている。

デリスキング(リスク低減)の動き

昨年、キヤノンの御手洗冨士夫会長兼社長は、海外の生産拠点などを時代に見合った体制に見直すべきとして主要な工場を日本に回帰させる考えを示し、企業の経済活動が影響を受ける国々に生産拠点を放置することはできず、安全な第3国への移転か日本に戻す2つの道しかないと言及した。

また、大手自動車メーカーのマツダは高まる地政学リスクを考慮し、新車の製造で使用する部品の中国依存度を下げていく方針を明らかにし、ホンダも部品のサプライチェーンを再編し、中国とその他の地域を切り離していく方針を示した。

最近でも、LIXILが米国向け水回り製品の製造拠点を中国などからメキシコにシフトしたと明らかにし、タムラ製作所は中国で生産している芝刈り機などをルーマニアの工場でも生産する計画を発表し、日本タングステンは主要製品の原料であるタングステンを価格の安い中国産にほぼ100%依存してきたが、今後は北米や欧州からの調達を強化するという。

こういった中国依存度を低減するような行動は、最近メディアで報じられるようになったデリスキングと呼ばれるものだ。デリスキングとは文字どおりリスク低減を図ることだが、対中国で言えば、中国との経済関係そのものは維持する一方、リスク回避の観点から過度な中国依存からの脱却を図ることを意味する。

デカップリング(切り離し)とは?

トランプ政権下で米中貿易摩擦が拡大して以降、経済の切り離しを意味するデカップリングという言葉が社会に浸透してきたが、中国がグローバル経済に深く組み込まれている現実を考慮すると、中国との経済デカップリングは殆どの国にとって非現実的な選択肢と言えよう。

EUは最近発表した経済安全保障戦略の中で、中国による経済的威圧に対処するため、戦略物資のサプライチェーンや技術の流出などでリスク回避策を進める一方、中国との経済関係を維持する方針を打ち出し、バイデン政権も最近同様に対中デカップリングではなくデリスキングを重視する方針を明らかにした。

そういう意味でデリスキングというものは今日の大国間対立を中心とする国際情勢を上手く反映したもので、国内回帰や第三国へのシフトで新たな課題が浮き彫りになるだろうが、日本企業の間でも今後さらに対中デリスキリングの動きが拡大していくであろう。

しかし、中国を取り巻く今後の情勢次第では、デリスキング自体がリスク低減にならない可能性も考えられる。台湾有事を巡っては既に様々な予測がメディアで報じられているが、仮に有事となれば、昨年2月のウクライナ侵攻によってロシアを取り巻く経済状況が一変したように、台湾社会だけでなく、日本の経済シーレーンの安定が脅かされるだけでなく、急速な日中関係悪化によって日本企業の中国ビジネスにも短期間のうちに大きな影響が出る恐れがある。

具体的にどの業界、どの企業に影響が出るかの予測は難しいが、日本が強く中国に依存する、もしくは中国以外に代替的な調達先が難しい資源や原材料、部品などを中心に輸出制限、停止という措置が課されることが想像できる。

しかし、状況が悪化すればするほど、デリスキングでいう”リスク低減の一方中国との経済関係は維持する”という部分にも影響が浸透する可能性が高まることから、今日の時点で対中デカップリングが可能な企業は今のうちから動くことも1つの選択肢と言えよう。

当然ながら、今日でも安全保障とは企業の自由な経済活動を阻害する要因とのイメージがある。多くの企業経営者たちは安全保障と経済を分けて考えたいと思うだろう。しかし、経済安全保障の重要性が高まるように、今後の企業活動にとって安全保障の重要性は増すばかりだ。

対中デカップリングも企業にとって難しい選択肢だが、今後の情勢の行方から経営と安全保障のバランスを考慮し、対中デカップリングが可能な企業においてはそれも1つの選択肢として行動に移していくべきだろう。

【執筆:和田大樹】