マスクをしていると、気づかないうちに口だけで息を吸ったり吐いたりする口呼吸になってしまっている人もいるかもしれない。口呼吸ばかりでいつも口が開いてぽかんとしている状態は、口唇閉鎖不全症(こうしんへいさふぜんしょう)という病気の可能性がある。特に子供の「お口ぽかん」は注意が必要で、放置しておくと歯並びや姿勢などさまざまな悪影響が出てくるおそれがあるそうだ。

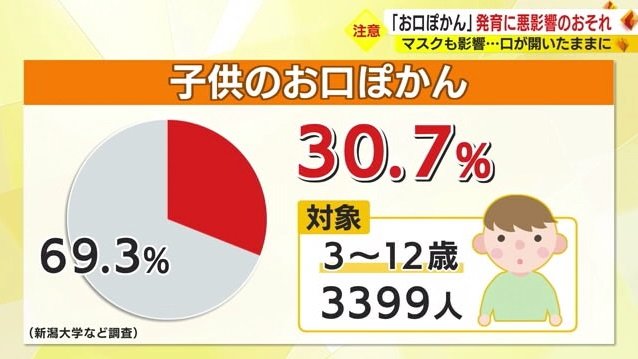

子供の3割超がお口ぽかん?!

「鼻が詰まりやすいと、どうしても口があきやすくなって、口の力が付きにくくなってしまうので、なるべく練習とか体操とかしてください。口の力で歯並びって変わってきたりするのでね」子供の口をみながら、保護者にアドバイスする歯科衛生士。

ここは静岡市駿河区の小児歯科。0歳から小学生の子供たちが定期的に通院していて、歯の治療だけでなく、歯のクリーニングや生え方、歯みがきの習慣などを確認している。

新潟大学などの研究チームが、3歳から12歳までの約3400人を対象に行った調査で、日本人の子供たちの30.7%が、日常的に口が開いている状態、いわゆるお口ぽかん状態だということがわかった。

お口ぽかんは口唇閉鎖不全症という病気で、放置しておくと虫歯や感染症のリスクが高まるほか、歯並びや顔の骨格、それも姿勢への影響もあるとされている。

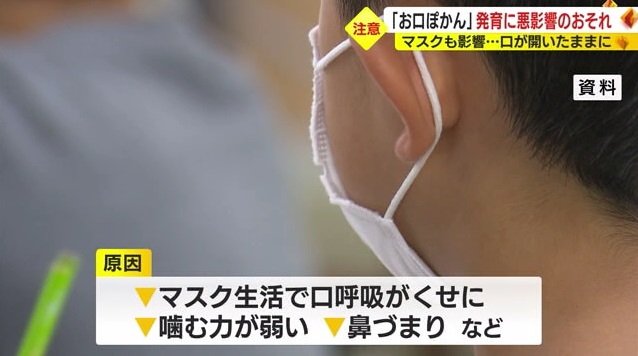

食生活の変化やマスク生活など原因はさまざま

麻生キッズデンタルパーク・佐藤 絢 歯科医師:

表情を見ているとお口がぽかんといあいているなとそういうのはよく見ますね。ご飯の食べ方や遊び方、口だけではなくて鼻の症状、アレルギー疾患があって、慢性的な鼻炎があると、どうしても口でしか呼吸ができない状態かもしれないので、そういう後天的な要素がたくさんあります

コロナ禍のマスク生活で口呼吸が癖になってしまったことや、食生活が変化し、噛む力が弱くなっていること、アレルギーによる鼻詰まりなど、原因はさまざまだ。

また、口まわりや舌の筋肉が発達していないという点も大きな要因と考えられている。

保育士:

シャボン玉であそんだり、タンポポの綿毛を吹くこともお口まわりの筋肉を鍛えることにつながりますので、遊びを通じてお口まわりの筋肉を鍛えてください

この小児歯科では、歯が生えそろっていない乳児期から、口や舌の筋肉を育てることが大切だとして、トレーニングの方法や日常生活で気を付けることなどを伝えている。

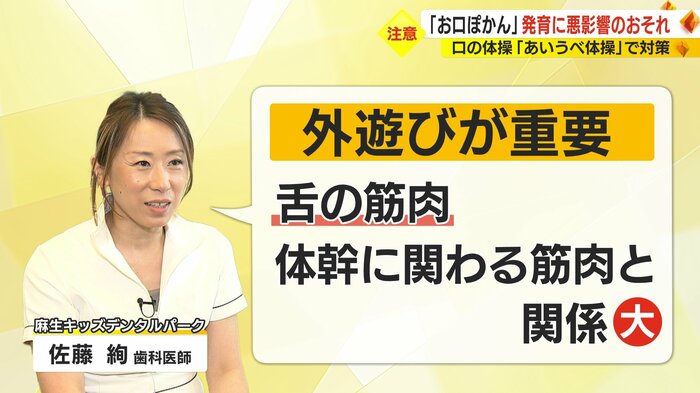

麻生キッズデンタルパーク・佐藤 絢 歯科医師:

口の呼吸ではなく、鼻の機能をしっかり使うことで体の正しい成長発育を促していくことが大切だと思います。医者や歯医者に自分の気づいた点を相談して、その子がどこからそういったお口ぽかんになったり口呼吸になったりしているのか見極めてもらい、家でできる対策を教えてもらうと良いかなと思います

効果的とされる「あいうべ体操」

この口呼吸を治すトレーニングとしてよく言われるのが「あいうべ体操」という口の体操だ。

「あー」で口を大きく開く

「いー」で口を大きく横に開く

「うー」で強く突き出す

「べー」で舌を伸ばす

この「あいうべ体操」を1日30セットやると効果的だという。

また、佐藤歯科医師は「外遊び」の重要性も指摘している。というのも、お口ぽかんの一因とされる舌の筋肉が、体幹に関わる筋肉との関係性が大きいからだという。外でいっぱい遊んで、全身の筋肉を使って、体幹を鍛えることが舌の筋肉の発達につながるそうだ。

子供の発育にさまざまな影響を及ぼすとされている「お口ぽかん」。気になったらかかりつけの歯科医に相談してみる必要がありそうだ。

(テレビ静岡)