製鉄業で栄えた「鉄の町」八幡で労働者を支え、いまも市民に愛され続けているソウルフード「堅パン」。100年以上製法を変えずに作られている“堅すぎる”パンには、“知られざる秘密”があった。

歯が折れるくらい“堅い”パン

1979年にテレビ西日本で放送されたテレビ番組「燃えよ高炉の火」。

北九州市の八幡製鉄所の歴史を紹介する番組で、そこには日本の経済発展を支えた、かつての「鉄の町」の活気ある風景が記録されている。

桜井福大記者:

あれから44年―、2023年の八幡製鉄所「跡」です。当時の活気は、いまはもう見られません

エネルギー革命など、時代の移り代わりによって製鉄業は衰退し、「鉄冷え」と呼ばれる不景気を経験した八幡の町。

シャッター通りとなった商店街で話を聞くと、それぞれが懐かしそうに当時のにぎわいを振り返り、いまを寂しそうに語る。

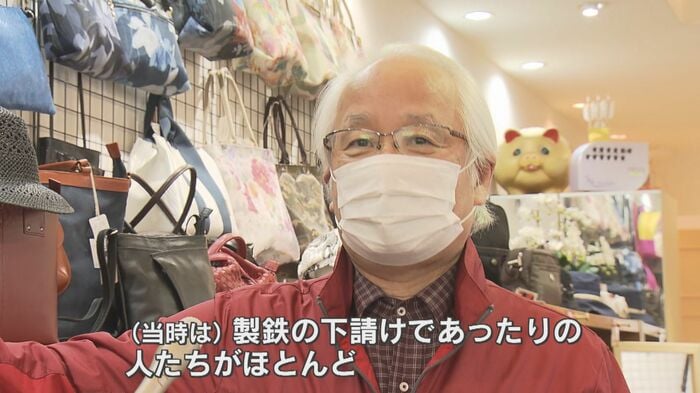

当時のにぎわいを知る男性:

当時は製鉄の下請けだったり、そういうところの人たちがたくさんいた。人口も7~8万人いたんじゃないですか。いまは5万人?6万人か、そのくらいしかいないでしょ

当時のにぎわいを知る男性:

考えられんね。全然、別世界というか、いまは違う場所にいる感じですね

そんな「鉄のまち」で話を聞いていると「気になる単語」が出てきた。それが―。

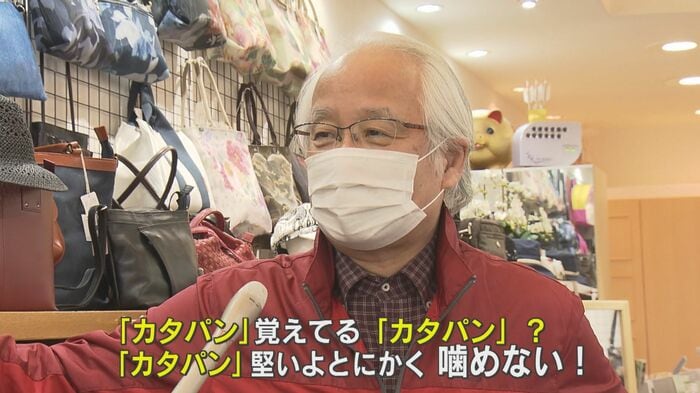

当時のにぎわいを知る男性:

「カタパン」覚えてる、「カタパン」。「カタパン」やったかな?堅いよ、とにかく。噛めないぐらい堅い!

当時のにぎわいを知る男性:

「カタパン」って言ってましたかね、これくらいの堅い

「カタパン」とは一体、どのようなパンなのか? さらに話を聞くと―。

当時のにぎわいを知る女性:

当時は若いから噛んでましたけどね。いまはとてもそんなことできませんけど。歯が折れたりしたら大変ですから

当時のにぎわいを知る男性:

おいしかったけど、一番頭にきたのが「堅パン」。「かこん!」っていって「ぱきッ」と歯の音がして「ポロッ」と歯が折れとった、堅パンを食べてね

八幡に住む人たちが懐かしさと共に“愛”を語る「堅パン」。一体、どんな食べ物でどれだけ堅いのか?

当時のにぎわいを知る男性:

どこで見たんかな?「スピナ」の大きい所では売ってますよ、確か…

労働者のために生まれた「堅すぎるお菓子」

「堅パン」は、八幡東区に本社を置く会社「スピナ」がいまも製造を続けていた。

堅パンマン:

こんにちは、堅パンマンです

取材班を待ち受けていたのは、黒タイツを履いて仮面をかぶった「堅パンマン」と名乗るキャラクター。そのかたわらには「堅パンレディ」なるキャラクターも。

記者:

これが「堅パン」ですか?

堅パンマン:

そうです。これが「堅パン」です

八幡の人たちが「鉄のような堅さ」という「堅パン」。実際、どれほどの堅さなのか?

記者:

食べていいですか?

堅パンマン:

大丈夫ですよ。ただ、ちっちゃく割ってから食べて下さいね

記者:

頂きます…。うゎー、堅いですね、これ

堅パンマン:

堅いでしょー

記者:

おいしいですけど、堅いですね

確かに、とにかく堅い「堅パン」。しかし、味は甘いビスケットのようで、その「堅さ」にさえ慣れてしまえばヤミツキになるおいしさとのこと。

しかし、一体なぜこんなに堅くしてしまったのか?

「堅パンマン」と「堅パンレディ」が、記者会見形式で「堅パン」の魅力を伝えてくれた。

堅パンマン:

「労働者の栄養補助食品としてできあがった」というのが昔の話です。私らが生まれたときの話です

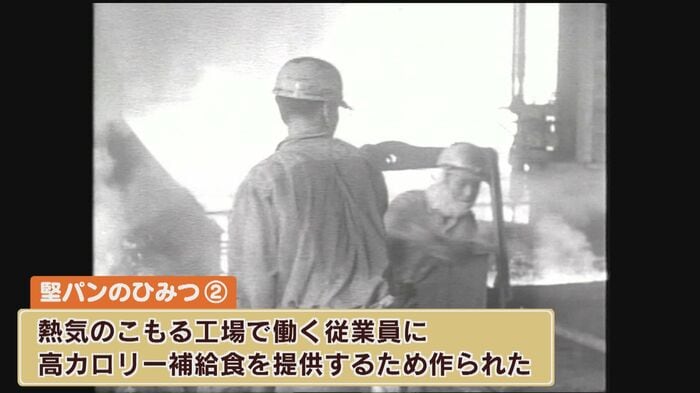

大正時代末期、当時の官営八幡製鉄所で誕生したという「堅パン」。

熱気のこもる工場内で、塩や水をなめながら働いていた従業員に高カロリーの補給食を提供しようと作られたのが始まり。作業着の胸ポケットに堅パンを差し、作業の合間にかじっていた製鉄マンもいたという。

「保存性」と「携帯性」を追求し、水分を極力少なくした結果、「堅すぎるお菓子」になっていった。

そんな鉄の町の歴史と伝統を現代に伝えるようと、スピナでは100年以上製法を変えずに「堅パン」を作り続けている。

堅パンマン:

本当に堅いのかどうか?食べて頂ければいいのかな。堅いだけではなくて、おいしいところを感じて頂ければうれしいかなと思います

“史上初”の堅さ測定

八幡の製鉄マンを支え、いまも市民に愛され続けているソウルフード「堅パン」。その「鉄のような堅さ」を検証するため、取材班は、北九州市戸畑区の九州工業大学に向かった。

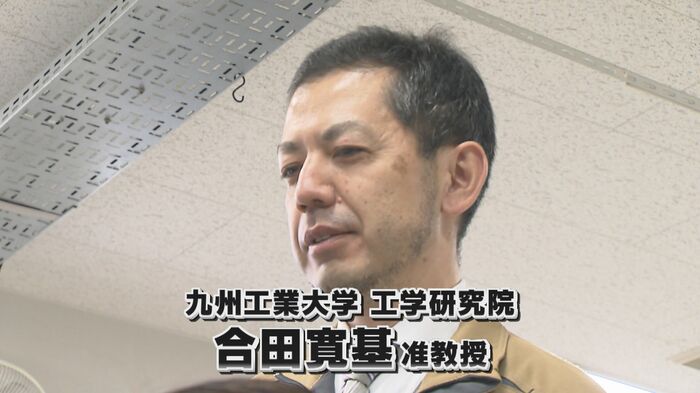

九州工業大学・合田寛基准教授:

おー堅パン!くろがね堅パン!知ってます!

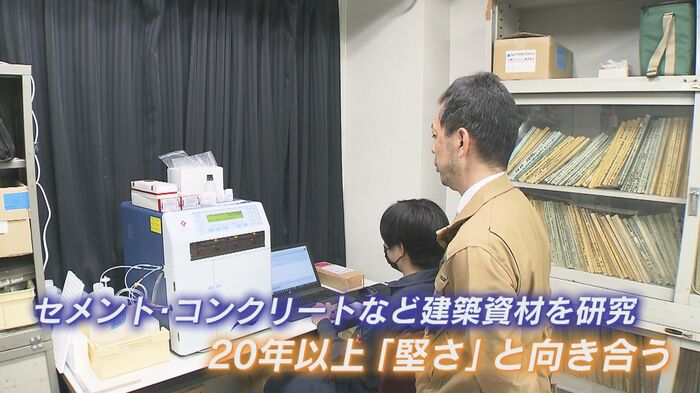

セメントやコンクリートなど建築資材の研究が専門で、20年以上にわたって「堅さ」と向き合ってきた合田寛基准教授。

九州工業大学・合田寛基准教授:

「堅パン」の堅さはさすがに測ったことがありませんが…

「堅さ」計測のスペシャリスト・合田准教授が用意してくれたのは「プロクター貫入試験機」と呼ばれる機械。圧力を加え、割れるまでにかかった力を計測する機械だ。

今回、取材班はリンゴやハードタイプのグミなど11種類の比較対象を用意。圧力を加える針のサイズを計測の度に変更しながら、物体の1平方ミリメートルあたりにかかった力の大きさで堅さを比べるのだ。

九州工業大学・合田寛基准教授:

おそらく、いままでどなたも測ったことがないとは思うんですけども、測れないわけではないかなというふうに考えています

「計測成功」に自信をのぞかせる合田准教授。学生たちも見守る中、いざ計測開始。

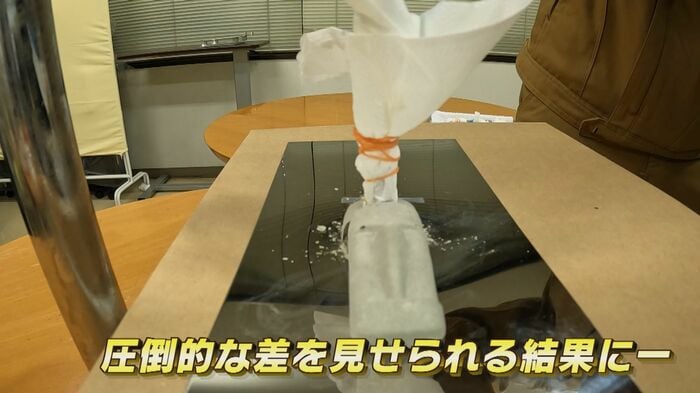

針がゆっくりと入る。そして、「バン!ガチン!」という音と共に「堅パン」が割れた。

九州工業大学・合田寛基准教授:

910ニュートン。約90キロくらいですね。ラグビー選手の体重くらい

割れるまでにかけた圧力は910ニュートン。1平方メートルあたりで計算すると約6ニュートンとなった。この値がどれほどのものなのかというと、板チョコを計測してみると2.0ニュートン。

ハードグミの数字は3.1ニュートン。

取材班が用意した比較対象すべてが「堅パン」の強度には到底及ばなかった。

1人の学生が、合田准教授に「ある提案」をした。

九州工業大学・合田寛基准教授:

何がある?

学生:

「モアイ」とか

九州工業大学・合田寛基准教授:

「モアイ」を壊すの?やつは壊れんぞ

学生が持ってきたのは、なんとセメントと水でできた「モアイ像」だった。

九州工業大学・合田寛基准教授:

「堅パンには勝るんじゃないか」というふうに考えています

もはや通常の食べ物では比較対象にならない「堅パン」。「セメント」VS「堅パン」の異種格闘技戦が幕を開けた。その結果―、合田准教授の弾んだ声が研究室に響いた。

九州工業大学・合田寛基准教授:

940!

1平方ミリメートルあたりでは33.2ニュートン。さすがの堅パンも、セメントには圧倒的な力の差を見せつけられる結果となった。

九州工業大学・合田寛基准教授:

セメントは5倍から6倍くらいの値になるかな。コンクリートっていうのは私たちの暮らしを支えるものなので、決して壊れてほしくない。堅パンは私たちの中できれいにほぐれて、私たちの体の一部になってもらいたい。多分「用途が違うかな」というふうに感じています

合田教授は堅パンをかじって、「歯が立ちません」と笑った。

鉄の町で生まれた堅すぎる「堅パン」。これからも北九州市民のソウルフードとして愛され続けそうだ。

(テレビ西日本)