職業や会社の選択は、人生で大きな決断のひとつ。経験やスキルを重視する「ジョブ型雇用」の普及もあり、最近は転職が当たり前の時代となった。ただ、上司の立場で考えると、このような状況は悩ましくもある。

転職=人員の減少となるため対応に追われるだろうし、会社内で「部下を管理できていない」という評価をされることも考えられる。そして、時間をかけて育てて、やっと一人前になったのに…と心理的なショックもあり、部下の育成方法にも絡んでくる話になるだろう。

それでは、部下が転職するかもしれないと感じたら、上司はどうすればいいのか。人材紹介サービス「エン エージェント」の責任者・藤村諭史さんに、部下が会社を離れたくなる背景や上司たちに知ってほしい対処のポイント、さらに、いまどきの部下育成方法を聞いた。

いきなり踏み込むことも、待つだけでも良くない

――上司から、部下の転職での悩みは聞かれる?

今は中途採用の流れが活発なこともあり、転職・退職のハードルが低いと言えます。その分、悩みも聞かれます。相談なしで突然退職を告げられた。 後任がおらず、職場に影響が出た。退職代行を使って突然いなくなった。といったことも聞きます。

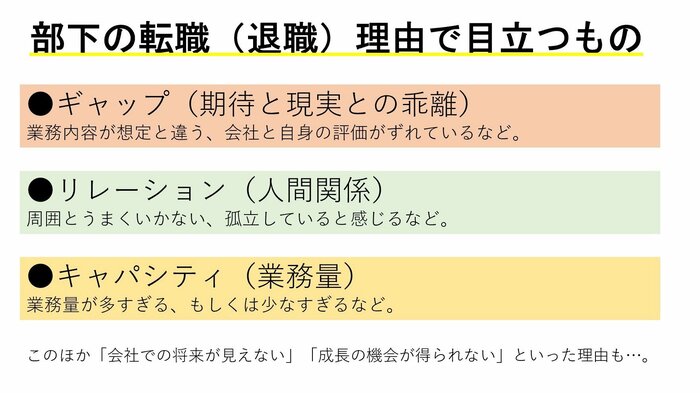

――部下の転職(退職)理由として目立つものは?

ギャップ(期待と現実との乖離)、リレーション(人間関係)、キャパシティ(業務量)に関わるものが多いですね。ギャップは業務内容が想定と違う、会社と自身の評価がずれている。リレーションは周囲とうまくいかない、孤立している。キャパシティは業務量が多すぎる、少なすぎるといったものです。このほか、会社での将来が見えない、成長の機会が得られないという理由もあります。

――部下が転職をするかもしれないと感じたら、上司はどうすればいい?

転職のシグナルは早めに知りたいところですが、いきなり踏み込むのは印象が良くないですし、待つだけだと対処が遅れます。様子が気になったら「心配した」ことを伝えた上で、不満などがあれば言ってほしいこと、一緒に問題を対処していきたいことを伝えてみてはいかがでしょうか。

部下が本音を打ち明けて、引き止めにつながるかもしれませんし、転職の意思が固い場合も早めに対処できます。望ましいのは、気軽に相談できる関係性があることですね。

――部下にやってはいけない対応はある?

一方的に追及すること、感情的になること、無理に引き止めることです。トラブルの要因になりますし、周囲に「こんな対応をされた」と話が広がることもあります。転職は会社側の問題だけではなく、配偶者の転勤といった自己都合でも起きることなので、部下にとって何が一番いい判断かを考えるべきだと思います。

会社と従業員が「互いに選んでいる」というスタンスが大切

――部下を育てても転職するかもしれない。上司はどんな心構えでいるべき?

転職・退職が起きることは覚悟しつつ、備えておくべきです。例えば、職場を1人が辞めたら立ち行かない状態にしない、後任の育成を進める、その人しかできない仕事は極力作らないなどでしょうか。

急な転職・退職とならないような努力も必要です。普段から部下を観察して、異変に気づけるようにしておく、今後のキャリアプランについて話し合う場を作るなど。部下が転職したいとなっても、早めに報告してもらえる関係性が大事になります。

――転職が当たり前となった時代の部下を育てる、ポイントやコツは?

会社が従業員を雇用しているのではなく、互いに選んでいるというスタンスが大事です。会社や上司は、部下の目標、身に着けたいスキルなどを知った上で、働くことの利点を伝えられると良いでしょう。部下が自己肯定感を持てるよう、成功体験を持たせてほめることも大切です。

最近は自分が必要とされている、何かの役に立っている、共感できるといった実感を大事にする人も増えています。成長点を細かくフィードバックをする、感謝を伝える、相手の考えを把握するためにも、上司・部下で話す場を定期的に作ることが必要でしょう。

――成長した部下が転職したいと思わないよう、上司ができる備えは?

人間関係を作ることはもちろんですが、正当な評価をすることも大切です。優秀な人材は成長志向が高いので、能力開発につながっているという実感が持てることも重要でしょう。マネジメント側の難易度は上がっていますが、一人一人の状況を把握したり、退職者からも率直に組織の問題点などを聞いて、対応・改善することが求められます。

残された社員の定着率を向上させる「きっかけ」と考えるべき

――それでも転職の意思を打ち明けられたら、上司はどう向き合うべき?

部下の言い分を否定せず、傾聴するべきでしょう。その上で、転職理由や今後の予定などを話してみてください。部下にとってどんな決断がいいのか、一緒に考える姿勢が重要です。会社を離れたい理由が前向きなものだったり、明確にやりたいことがあるなら引き止めは難しいです。ただ、人間関係の悩み、評価されていないといったものであれば、会社側の対応で解決できることもあります。

――引き止められそうな場合、対応のポイントは?

まずは、会社にとって重要な存在であること、やめないでほしいと思っていることを伝える。その上で、問題点や不満点の解決を“期限付き”で約束すると誠実さも伝わります。もちろん、本人にとってそれが一番最適な選択であることが重要ですが。

――引き止めを諦める場合、その後はどうするのが望ましい?

円満な転職にできるかがポイントです。業務に支障がでないよう、後任を探して引継ぎすることが必要になるので、転職までのスケジュールを把握すべきでしょう。また、転職理由にもよりますが、マネジメントの課題や会社の問題点が分かる機会でもあります。社員の立場だと言えないこともありますから、指摘してもらってもいいでしょう。

――部下の転職でショックを受ける上司もいると思うが、どう考えればいい?

転職はさまざまな理由で起きるので、一定数は仕方ない部分があると思います。マネジメントに課題があると冷静に受け止めて、改善点を見つけるべきだと思います。社員の定着率を向上させるための、きっかけを得たと考えてはいかがでしょうか。

藤村さんによると、転職が“けんか別れ”になると、会社側には残る社員に悪影響が出る、辞める側も良くない評判が広がることが考えられるので、お互いにとって良くないという。

「転職が当たり前」の時代になり、上司の部下への接し方や育成方法はアップデートしていかなければならないようだ。