コロナ禍に見舞われた3年間、臨時休校を繰り返す中、子どもの学びをどう保障するか教育現場は課題を突き付けられてきた。葛藤、模索しながらICT(情報通信技術)教育を進めることで新たな学びの扉が開かれている。

6回の休校、幾度も学級・学年閉鎖の3年間

糸満小学校 新垣仁 教頭:

子どもたち同志のコミュニケーション、あとは声がけ。とても不足している部分があります。子どもたちにとっては、かわいそうな時代だったのではないでしょうか...

2021年6月7日、糸満小学校では新型コロナウイルスの影響を受けたこの三年間、6回の休校、そしていくたびも学級や学年の閉鎖を余儀なくされた。

学びの保障の面で大きな進歩

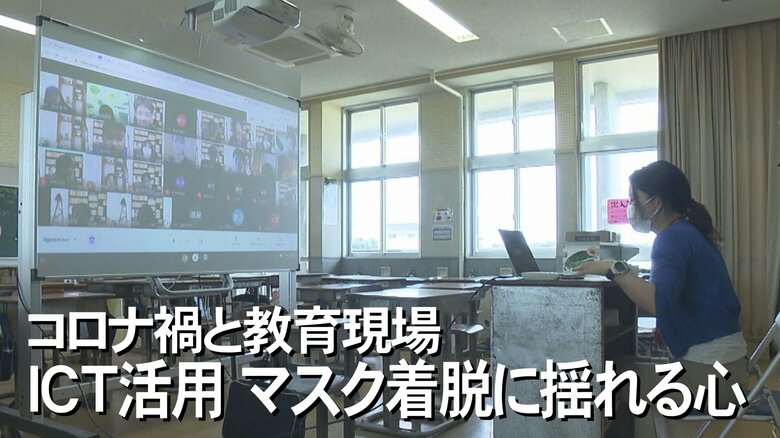

こうした中でも、児童の学びを保障するため取り組んできたのがICTを活用した学習だ。

2019年から文部科学省が掲げるGIGAスクール構想の先行事例校に指定されている糸満小学校では、すべての児童にタブレット端末を支給し、休校中の間もオンライン授業をすることで学習を支えきた。

大城明日香 教諭:

オンライン授業自体が私たちも初めての取り組みなので少し不安もありますが、子ども達の顔もしっかり見ながら授業していくことについては少し安心しています

大城明日香 教諭:

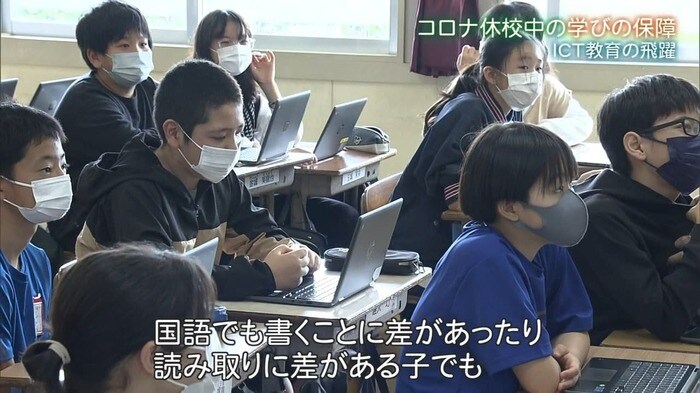

グループ学習でもやっていますし、個別の学習でもやっていたり、タブレットにドリルを配信して家庭学習に取り組ませたりしています。 国語でも書くことに差があったり、読み取りに差がある子でもタブレット端末を使うことで、自分たちの進度に合わせて学習を進めたりできます

新垣仁 教頭:

今でも体調が悪いので自宅からオンライン学習させてくださいと連絡があったり、学びの保障という面では大きな進歩につながりました。不登校の子もいますが、学校には来れないけどオンラインだったら繋がれる子もいて、その辺は大きな効果の一つです

今後の課題はICTを使った指導力の向上

コロナ禍をきっかけに加速したICT教育は、感染症や災害が発生した非常時だけでなく、それぞれの進度に合わせた学習や不登校の児童の学びの保障にも役立っている。

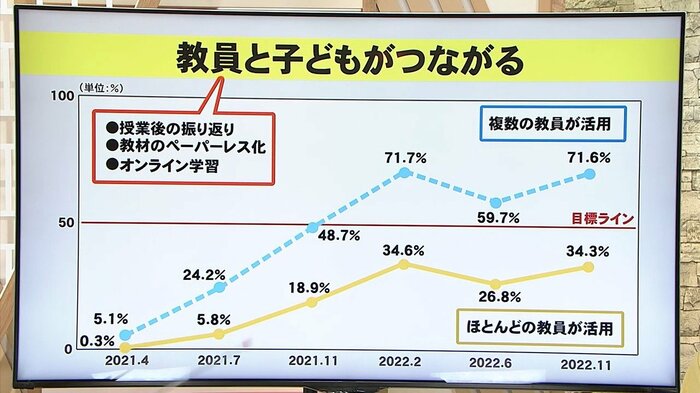

県教育庁によると、沖縄県の公立小中学校では2020年度に一人一台端末の整備が完了し、2021年度から本格的な活用がスタートしている。

その活用状況をみてみると授業の振り返りや教材のペーパーレス化、オンライン学習などで導入し、「複数の教員が活用」していると答えた学校は71.6%と1年半の間で飛躍的に伸びている。

ただ「ほとんどの教員が活用」していると答えた学校は目標ラインに達しておらず、今後はICTを使った指導力の向上が求められている。

4月1日以降はマスク着用を求めず子ども達は何を思う?

糸満小学校の6年生の体育の授業、2023年3月時点でほとんどの子がマスクをしたままだ。

取材当時6年生だった児童は:

3年生からずっとマスクなので、もうマスクが慣れてて、マスクを外すと恥ずかしいとか顔が見られるのがいやで外せないです

取材当時6年生だった児童は:

違う小学校の人とも一緒になるから外したくないです

取材当時6先生だった児童は:

みんなが外さないと外さないと思います

また、感染症への不安を抱く児童もいた。

取材当時6年生だった児童は:

またオンライン授業をしたくないので、外したくないです

大城明日香 教諭:

子どもたちのなかでも外したい気持ちもあるけれど、やってと言われていたので、やはり習慣化して、すぐには外せないという葛藤があるように感じられます

有識者「今こそ大人は余裕をもって子どもに向き合ってほしい」

マスク着脱をめぐって揺れ動く子ども達の心。

精神科で児童を専門とする医師は、新型コロナが未知のウイルスだった頃は命を守るための方策としてマスク着用は急務だったが、今こそ大人は余裕をもって子どもに向き合ってほしいと呼びかけている。

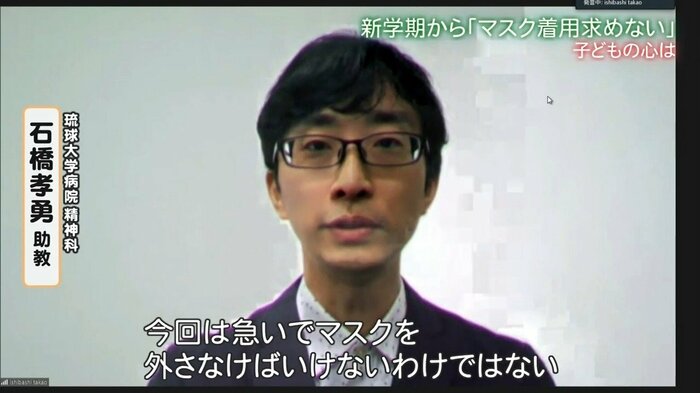

琉球大学病院精神科 児童思春期外来 石橋孝勇 助教:

今回は急いでマスクを外さなけばいけないわけではありません。そうなると、あの時に比べて子ども達の気持ちに寄り添う余裕が大人の方にもある方がいいです。家庭の力もふくめて周りの大人が、子ども一人一人の気持ちを考えていけばいいと思います