死者、5万人を超えたトルコ・シリア大地震。今も200万人以上の人が避難生活を強いられている。

今、現地の人はどんな支援を望んでいるのか?震災大国日本だからできることは何なのか?

いち早く被災地で支援活動を行ったNGOのカメラマン・近藤史門さんと、放送大学名誉教授の高橋和夫さんに、トルコ・シリア大地震で今求められている支援とは何かを聞いた。

地震発生直後に現地入り、必要な支援物資とは

甚大な被害を受けたトルコ南部のハタイ県、オスマニエ県を中心に支援活動を行った近藤さん。

まず支援活動を開始したオスマニエ県で近藤さんが見つけたのは、4世代で避難していた家族だった。

すぐそばにテントのある避難所があるにもかかわらず、避難所のエリア外でたき火をしていた。

近藤さんが「どうして避難所へ行かないでここにいるの?」と聞くと、その家族は「テントの中が寒すぎてあそこじゃ到底寝られない」と答えたという。

彼らは避難所の外に出て、たき火で暖を取り、寝る時は車中泊をしている状況だった。

現地では日が落ちて夜になると気温が下がり、少し北部の地域の被災者は「昨晩は-7度まで気温が下がりました」と話していたという。

――場所柄的には治安のいい場所なのか?

高橋和夫 放送大学名誉教授:

日本は特別で、震災後に治安が乱れることはないですが、世界的にみると、こういう大きな災害があると必ず治安が乱れる。貧富の格差があれば物を取るというようなことが起こるんです。

軍隊がいれば治安はそんなに悪くならないが、今回は軍隊の投入が遅れたということもあって、「兵隊さんがいればこんなことはないのに」と思われる方は多いようなんです。

近藤史門さん:

避難所の中では、まさに混沌としたような状態がありました。現場に入った発災2日目の時点で、支援物資がまだきちんと整理されて到達していない中で、支援物資の奪い合いになってしまう。

あるいは支援物資を取ってきて、自分のテリトリーに置いていたけど、それを横取りされてしまうようなことが実際発生していました。

この4世代の家族もブランケットを家から持ってきていたんですが、「盗まれちゃって今はもう持ってないんだ」と話していました。

――どういう支援をしたか?

近藤さん:

物資支援をする際は、必ずニーズ調査をして、そのニーズに合ったものを必要量、必要な場所に届けていくということが鉄則なんです。

ですが、ニーズ調査のためとはいっても、何も持たずに手ぶらで現場に行くというのはしたくないので、私たちが過去の国内外での災害支援の経験というものを踏まえて、こういったものが必要だろうというものを、拠点にしていた町であらかじめ購入して持っていき渡しました。

実際、このご家族が言っていたのは、1歳半の赤ちゃんがいて、赤ちゃんの離乳食が今手に入らなくて底をつきてしまうと。離乳食のニーズはどの災害でも必ず出てくるんですね。赤ちゃん用の支援物資として離乳食を持っていたので、お渡しすると非常に喜んでいただきました。

――ニーズ調査が終わった後はどういう活動に移っていったのか?

近藤さん:

ニーズ調査をして、あれが必要、これが必要というものが出てくるので、その中から共通するものをリストアップして、何を買ってどこに配ろうかという計画を立てます。

キッチンがあるご家庭だとパスタとか。例えばパスタをテントの中の避難所に持っていっても意味はないかもしれないですが、キッチンのあるご家庭や、テントの中にも薪ストーブを置いて料理をしているような被災者もたくさんいらっしゃったので、そういった方々にはこういった(パスタなどの)食料支援も行いました。

今回、避難所でバーッと物を配るという方法だと、現地で混乱を招きかねないということで、各家庭にお渡しできるような、ファミリーパッケージのようなものを作りました。

現地の(拠点の町の)方々、ご近所のトルコの人たちが、「トルコのためだったら俺たちも手伝うよ」と言って。この時も10~15人くらいのご近所さんが集まって子供たちも一緒にパッキングをして、それを被災地のご家庭に持って行きました。

皆さん“何かしたい、でも何をしたらいいか分からない”というモヤモヤを抱えながら日々の生活をされていたと思うんです。

そういった中で、私たちが「誰かパッキングを手伝ってくれ」という話をすると、本当に皆さん快く受け入れてくださって。皆さんの協力が重なり合って、今回のこの支援ができ上がったなと強く感じました。

建物が完全に倒壊…現地で渦巻く政府への批判

国連によると、トルコ国内では15万6000棟の建物が損壊。

がれきの下敷きになった人たちの救助が、いたるところで行われていた。

近藤さんは「ハタイ県のアルスズという場所は、海がキレイなすごくのどかな町です。オーシャンビューのホテルの建物で、大きな立派なホテルだったんですが、ぺちゃんこに潰れてしまっていました」と話す。

――1999年に大きな地震(※イズミット地震:1999年にトルコ北西部で発生。犠牲者は約1万7000人)を経験していて、耐震基準も上げていそうだが。

高橋放送大学名誉教授:

柱が弱くてそのままぺちゃんこにつぶれてしまう、パンケーキのようになるというので「パンケーキクラッシュ」と言うんですが、これがあまりにも多い。

1999年の地震の教訓を踏まえて、耐震基準をしっかりしなきゃいけないとトルコは何度も耐震基準を変えてきて、もう世界水準とか日本と同じように厳しい耐震基準はあるんです。ただ、それが必ずしも実施されていない。

理由のひとつは耐震の検査をする部門を民営化したということ。民営の会社が検査するんですが、あまり厳しい検査をすると「お前の所に頼まないよ」と言われるので、ついOKを出してしまう。

もうひとつは、明らかにこれはダメというビルがあっても、政府に余分に税金を納めれば、しばらく見逃してもらえるというような制度もあるんです。

政府の対応は非常に緩慢だったと思います。色んな面で「耐震基準は良かったのに…」という声は聞こえています。

近藤さん:

本当にその通りで、この話題は私も現地の方に振るのはちょっと怖いなと思うぐらい、現地の方々はすごく怒りに震えているところがありました。

「こんなに地震があったのに、なんでまたこんなに人が死ななきゃいけないんだ。どこがこの責任を取るんだ」っていうことを、すごく感情的にお話をされる方がたくさんいました。

高橋放送大学名誉教授:

今は全力を挙げてトルコ政府も(支援活動を)取り仕切るんですが、初動が遅かったという批判は大きいですね。災害の現場にみんなが押し寄せて、どうしたらいいか分からない。どう組織するかというのが問題なんです。

それを考えて、トルコ政府はAFAD(アファッド:災害危機管理局)という取り仕切る機関を作ったが、初動が少し遅かった。

現場が混乱しないように統轄する組織を作るという考え方は良かった。ただうまくいかず現場は大変苦労したというのがトルコから聞こえてくる声ですね。

近藤さん:

本当にそれはあったと思います。私たちもDAY3(デイスリー:72時間の壁)を前に、ひとつの現場に捜索救助のチームを送っていたのですが、見渡す限り捜索現場にニーズはあるように見えるのに、「あなたのチームはここに行きなさい」というコーディネーションが本当にできていなくて…。

私たちも1日中ずっとぐるぐるぐるぐる回らされて、いつまでたっても現場に到達できなという状態が続きました。国内のトルコの捜索チームですら、そういうことを感じていたと聞いています。

町で唯一の病院が被災…仮診療所で医療支援を開始

近藤さん:

もう今日からでも医療支援に入ってほしいと。人員が足りなくて、ここの今の医療スタッフを休ませたいので、少しでもいいから入ってくれという話で、急遽我々の方で調整して一般内科の診療、医療支援をしました。

いわゆる瓦礫に挟まれて外傷を負いましたみたいなニーズは少なかったんですが、避難生活の中で風邪をひいてしまった、体調を崩してしまった、車中泊でエコノミークラス症候群のような症状になり体調を崩してしまった方が本当にたくさんいました。

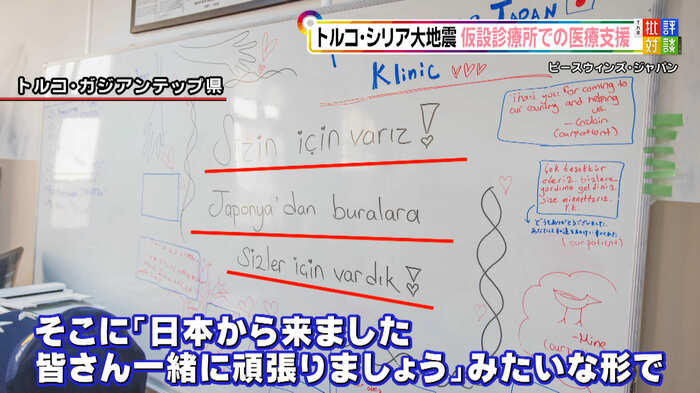

――ホワイトボードに何か書いてありますが、これはどういう意味ですか?

近藤さん:

実際現場で撮影していながら、心が温まった一場面で、ホワイトボードに「日本から来ました。皆さん一緒に頑張りましょう」みたいな形で私たちのコメントを最初に書いていたところに、現地の方々が寄せ書きのように書いてくれました。

一人の方が「トルコに助けに来てくれてありがとう」っていうのを書かれて、それを見た他の患者さんの方々が「じゃあ私も書く」「私も書く」と言って、私たち医療スタッフに向けてメッセージを残してくれたんです。

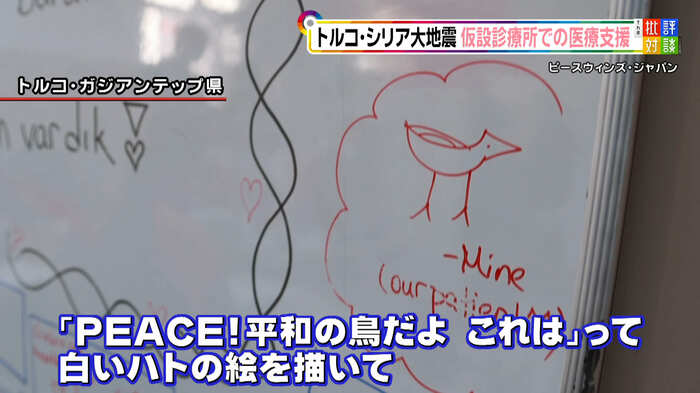

それだけじゃなくて、子供たちが絵を描いてくれたり、私たちPEACEWINDS(ピースウィンズ)という名前なので「PEACE!平和の鳥だよ」と白いハトの絵を描いて見せてくれたり。そういった本当に心温まるような交流も現場ではありました。

長い目で見た支援の重要性、日本だからこそできること

近藤さん:

まだ発災して1カ月半程度ですが、ここから先、本当の意味での復興まで、ものすごく時間がかかる。それは東日本大震災や阪神淡路大震災など、大きな震災を経験している日本人だからこそ、より深く理解できることだと思うんです。

一度や二度の支援でこの生活が改善されるわけではない。長い視点、長い目線で見た支援の重要性を一番わかっているのは、私たち日本人なんじゃないかなと思います。

また、物でないにしても技術であったり、制度であったり、彼らが次の災害に対して対応できるような、そういった目に見えないものだけど、彼らの中に残り続けるもの。そういった支援をするのも、私たち日本人だからこそできるんじゃないかと感じます。

――支援の元となる資金は、どこからどのように集めているのか?

近藤さん:

今回の支援の大部分は、日本にいる寄付者・支援者の皆様からの募金・ご寄付によって成り立っています。地震があってからいただいた寄付では、なかなか初動がすぐには動けない。

これまで長い期間をかけて、ずっと継続して支援してくださっている方がいるからこそ、私たちは、いの一番に現場に入ることができます。そこからさらに大きくインパクトのある支援は、トルコのためにと寄付をしてくださった方々からの募金によってできました。

――今後、トルコにどんなことを続けていきたい、やっていきたいと考えている?

近藤さん:

私は帰国しましたが、現地にはまだカメラマンも一人残っていますし、次の支援チームが現地に残っています。現地の状況を引き続き発信していき、こういった支援の形がありますというのを皆さんに伝えていきたいです。

今回、非常に大きな規模での災害が発生して、日本国民一人一人が今どうなっているんだろうという気持ちが非常に強かったと思います。

私たちが発信力、映像をちゃんと記録して、それを皆さんに伝える力というものをつけていくことは今後、非常に大切だと思っています。

「実際現地で私の支援が形になっているのを見たのは初めてです」「こういった動画を見たから寄付したいという気持ちが強くなりました」というような、本当に嬉しいお言葉もたくさんいただいています。

現地のトルコの方々と一緒に協力して、復興に向けて歩みを進めていっているその現実というものを、日本の皆様に引き続き伝えていき、トルコが震災前と同じような復興した姿になるまで、共に歩んでいけたらなと思っています。

(「週刊フジテレビ批評」3月25日放送より 聞き手:渡辺和洋アナウンサー、新美有加アナウンサー)