子どもが小学校に入学した後、入学前よりも仕事と子育ての両立がしづらくなる「小1の壁」。

この「小1の壁」について、スリール株式会社が今年1月、全国の小学校1年生~3年生の子どもをもつ働く男女200人を対象にインターネット上で調査を実施した。

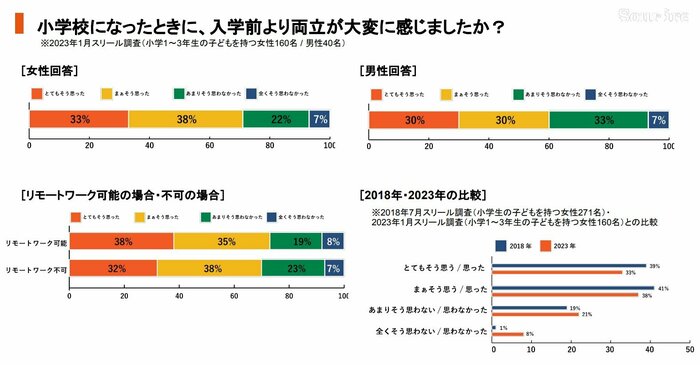

【小学生になったときに、入学前より両立が大変に感じましたか?】との質問に対しては、女性の7割が小学校入学前に比べて両立が大変になったと感じていると回答。男性は6割が大変になったと感じていると答えている。

スリールが小学生の子どもを持つ男女160人を対象に2018年に行った『小1の壁』調査では、8割が「小学校入学前と比べて両立が大変となった」と答えていて、状況はあまり変わっていないことが分かる。

また、リモートワーク(テレワーク)勤務の可否で回答を比べたところ、小学校入学前に比べ、両立を大変に感じる比率に大きな差は見られなかった。

【小学校入学前より両立が大変だと感じる理由】については、「持ち物・宿題など日々のサポート」の他、「長期休みの対応」「PTA」など、保育園時代にはないものへの対応が多く挙げられた。

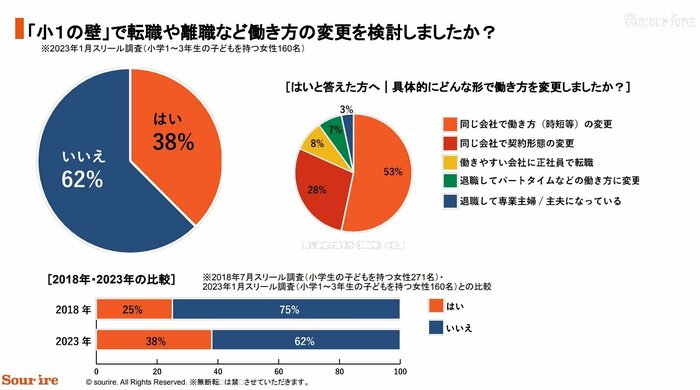

また、【「小1の壁」で転職や離職など働き方の変更を検討しましたか?】については、「小1の壁」によって、約4割が働き方の変更を検討していることが分かった。スリールが2018年に行った『小1の壁』調査と比べると、2割強増えている。

【具体的にどんな形で働き方を変更しましたか?】という質問に関しては、「同じ会社で働き方(時短等)の変更」を検討した人が最も多く5割強、続いて「退職してパートタイムなどの働き方に変更」を検討した人も3割弱となった。

5年前と比べても、あまり変化がなく、いまだに高い「小1の壁」。リモートワークの普及で働き方が変化しても、改善があまりみられない理由は何なのか? また、こうした現状を踏まえ、今、どのような対策が必要なのか?

スリール株式会社の担当者に”改善策”を聞いた。

「小1の壁」は当事者の声があがりにくい

――そもそも、子どもが小学校に入学した後、入学前よりも仕事と子育ての両立がしづらくなるのは、なぜ?

子どもに対する精神的・物理的なフォローなど、保育園時代以上に親の負担が増える現実がある一方で、周囲のサポート環境や理解にズレが起きているためだと考えています。

就学以降の学校を取り巻く環境は働いている親を前提としたシステムではないことからも、例えば、一般的な保育園の預かりが20時(午後8時)まで可能であることに対し、学童は18時(午後6時)までなど、フルタイムで働く上では新たなハードルが生まれます。

また、新しい環境に対して、親子共々、適応・対応が必要となってくるため、精神的なフォローも、それまで以上に必要となってきます。

以下に、それぞれの側面から考えられる課題の例をご紹介します。

【サポート環境の側面】

仕事をしている親御さんのいらっしゃる子どもが通う「学童」は、一般的に保育園よりも運営時間が短く、長期休みはお弁当の準備が必要となること。

かつ、長期休み時は学童の開所が学校開校の時間と合わせられているケースがあり、出勤のタイミングで子どもがまだ学童に入れないなどの課題もあります。

【仕事の側面】

「就学=子どもから手が離れる」と捉えられるケースがまだ多いため、周りから本人へキャリアアップへの期待が上がる一方で、本人は子どもへのフォローに手いっぱいで応えきれないといったジレンマが生まれます。

また、就学したら時短勤務が使えなくなるなどの制度上の課題も考えられます。

【学校の側面】

プリント連絡などのアナログ手段を使われているケースも未だ多いため、保育園でのアプリを通した連絡に比べ、プリント管理の負担が増えます。

また、PTAや父兄会などが平日に開催されるケースがあります。(こちらは各学校の状況によります)

――「小学校入学前に比べ、両立が大変となったと感じている」割合は、5年前と比べても、ほとんど変わっていない。これはなぜ?

保育園に関しては、待機児童が社会問題となり、各自治体が保育園の増設などに取り組んでいます。

その一方で、小学校に関しては、各家庭の自助努力、または親の離職・転職などで問題を乗り越えているため、当事者の声があがりにくく、これゆえに、働く親を取り巻く環境がなかなか変化しないと考えています。

また、一般的に学年が上がるにつれ、子どもが一人でできること(留守番、お稽古へ通えるなど)が増えることで、親の物理的な負担は減る傾向にあるため、各家庭が一時をしのぐことで我慢をしていることも考えられます。

――リモートワーク勤務の可否で回答を比べても、大きな差は見られなかった。この理由としては、どのようなことが考えられる?

「小1の壁」は、“子どもと一緒にいればよい”といった物理的にシンプルなことで解決するものではなく、勉強や学校のルールなど、新しい環境に対応していく子どもへの精神的なサポートが必要となるためだと考えます。

先ほど、お伝えした通り、「小1の壁」は様々な側面から生まれるものであるため、リモートワークをしたからといって、全ての課題が解決するというわけではありません。

一方で、「小1の壁」は永続的なものではないため、物理的な課題の解決策としてリモートワークや、期間限定で時短勤務が申請できるといった工夫も必要だと考えます。

必要な対策・2つのポイント

――「小1の壁」によって約4割が働き方の変更を検討していることが分かり、2018年に行った調査と比べても2割ほど増えた。こちらは、どのように受け止めている?

コロナ禍以降、転職市場は活発化していません。転職者数は2018年、2019年まで増加傾向だったものの、新型コロナウイルス感染拡大の影響で2020年以降、減少しています。(参照:厚生労働省「令和4年版労働経済白書」)

このことからも、市場の活性化による「働き方の変更検討」増加というよりも、社会の潮流を受け、各企業が以前よりも、社員本人や働き方に対する取り組みをオープンにされていく中で、“より理解のある働きやすい企業”と“そうでない企業”の魅力の差が開いているということだと考えます。

――今回の調査結果を踏まえ、「小1の壁」の問題を改善するためには、どのような対策が必要だと思う?

ポイントは2つあると考えます。

1つ目は、「小1の壁」を迎える前に個人が長期的なキャリアを描くこと。事前に考えることで、ロールモデル(=模範、手本になる人物のこと)や情報を手に入れて熟考することも可能となり、その課題が永続的なものではないことが分かり、不安がやわらぐはずです。

また、「その場しのぎの離職」以外の選択肢も考えられるようになります。

2つ目は、企業内で「小1の壁」への理解を進めること。上司・周囲の方には「就学=手が離れる=仕事にまい進できる」というわけではないことを理解いただくことはもちろん、自社が「柔軟に、時には形を変えながらでも働き続けられる、勤務時間に縛られず正当な評価をする企業なのだ」ということを、制度やメッセージを通し、「小1の壁」で悩める方々に伝えていってほしいと思います。

当事者の声があがりにくいことから、なかなか改善しない「小1の壁」。改善していくためには、事前に「小1の壁」について考えて長期的なキャリアを描くこと、そして、企業内で「小1の壁」への理解を進めることが大事だと分かった。

これから小学生になる子どもがいる人は、この2つの対策を実践してみてほしい。