園児などが送迎バスの中に置き去りになる事故を防ぐため、国が対策を進める中、幼稚園など施設側も子供の命を守るため準備を進めている。

園児の"置き去り"防止 「自動検知式」の実証実験

去年9月、静岡県牧之原市の認定こども園で起きた送迎バスの置き去り事故。国は再発を防ぐための対策を急ピッチで取りまとめ、昨年末「置き去り防止装置のガイドライン」を策定した。

4月からは送迎バスに対して装置の設置などが義務付けられ、設置に際し、一台当たり国から17万5000円の補助が出る。

多くの大人が見守る中、京都市にある幼稚園で行われたとある実験。車内に子どもが置き去りにされることを防ぐ装置の実証実験だ。

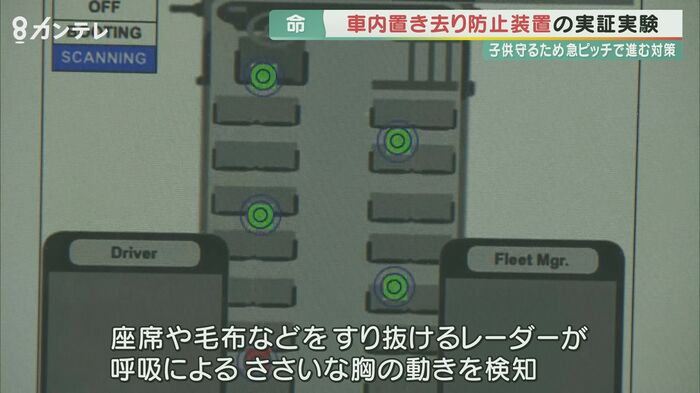

実証実験が行われたのは、「自動検知式」システム。

バスのエンジンが切られた状態で、女の子が置き去りに。すると「ビービービー」。システムが車内に人がいることを検知し、クラクションが鳴り始める。

それと同時に、「ピロン」、園の職員のスマートフォンにショートメッセージが届いた。職員が車内の園児を発見。車内のボタンを押すと、クラクションが止まり無事救出された。

この装置は海外のメーカーが開発したもので、座席や毛布などを透り抜けるレーダーが、呼吸によるささいな胸の動きを検知し、車内に人が残っていることを知らせてくれる。

佛教大学附属幼稚園 村上真理子副園長:

人の目で確認することはこれまでも、これからもしっかりと続けて行きたいと思いますし、その上で万が一の時のために、対応する機械があるというのは、安心して業務に、本来の仕事である保育という仕事にまい進できるかなと

安全装置としての効果が期待される一方、導入にかかる費用が約50万円と、決して安くはない。

佛教大学附属幼稚園 田中典彦理事長:

ここは費用の問題ではなくて、まずは安全確認、安全にするということが第一

費用を抑えた「降車時確認式」の装置も開発されている

一方、園の負担を減らすため、国の補助金額の範囲内で取り付けられる価格の装置も開発されている。大阪府豊中市の庄本幼稚園には、3日前に国の承認を得たばかりの第1号機が運び込まれた。

TCI 尾﨑俊行社長:

シンプルながらも、効果は絶大だと思います

園長が見守る中、バスで作業が行われること約1時間半。車内での大きな変化は、後方部に取り付けられたボタンだ。

TCI 尾﨑俊行社長:

強制的にドライバーさんに後ろまで確認していただくための装置ですね

川辺先生が、早速実践した。

エンジンを切ると「席に人がいないか確認し、後方ボタンを押してください」とアナウンスが流れる。

座席を確認し、車内後方に付けられたボタンを押すと、「確認できました」と鳴り、音声が止まった。

運転席から一番後ろの座席まで強制的に歩かせる仕組みを作ることで、座席のチェックを忘れさせない狙いだ。またこのボタンを押し忘れると、車外に付けられたスピーカーから警告音が流れる。

TCI 尾﨑俊行社長:

あまりセンサーをいっぱい付けてしまうと、誤作動が起きる可能性もないわけではないので、シンプルな装置で、故障率の少ないものを目指しています

また、万が一の見落としに備え、子供が助けを求めるためのボタンもついている。

庄本幼稚園 川辺浩之理事長:

閉じ込められたとき、どうする?みんなやったら

園児ら:

クラクションを鳴らしたり、大きい声を出したりする

庄本幼稚園 川辺浩之理事長:

そう。練習したやね。今度、スイッチができました

園児ら:

ほんまや!

庄本幼稚園 川辺浩之理事長:

時間的にいろんなことが集中しますので、負担というよりはミスですね。その可能性をなくすためには、積極的にこのような装置やICT化も今年度事業で、来年度中に導入予定です

万が一への備えが、急ピッチで進んでいる。

バス置き去り事故を防ぐ安全装置 2タイプの特徴と問題点

このニュースについては、子育て真っ最中の加藤さゆり記者が、親目線も交えてお伝えする。

全国で相次いだ子供のバス置き去り事故を受けて、今年4月から安全装置の設置が義務付けられた。大阪府だけを見ても子供の置き去りは、過去5年間で19施設で発生している。

安全装置の設置義務化で、どの程度の効果があるのかまとめる。国のガイドラインで認められた安全装置は、2種類ある。

・「降車時確認式」

車両前方に警告音が鳴る装置があり、車両後部に設置されたボタンを押さないと警告音が解除されない仕組み。座席を見ながら車両後部まで行くことで、見落としを防ごうという狙いがある。設置費用は大体14万円ぐらい。

・「自動検知式」

カメラなどのセンサーによって、車内に残された子供を感知する。エンジン停止から一定時間後に、センサーが子供の置き去りを検知すると、車の外に向けて警報がなる仕組み。50万円ぐらいから。

安全装置の設置に国の補助金が出るようになっている、1台当たり17万5000円が補助される。費用面では「降車時確認式」のほうが現実的かなという感じだ。

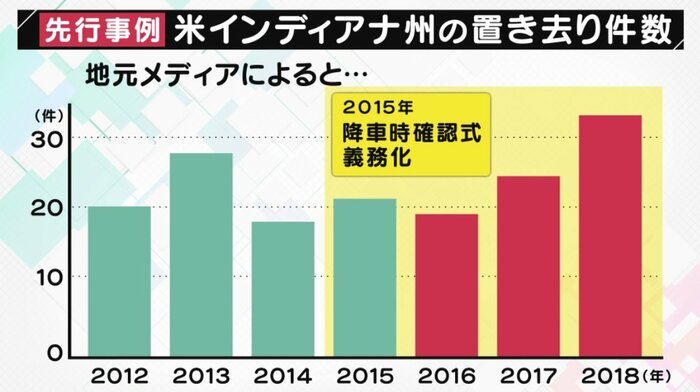

しかし、ちょっと気になるデータがある。アメリカのインディアナ州では2015年に「降車時確認式」の安全装置設置が義務付けられた。

インディアナ州の地元メディアによると、義務化前、毎年大体20件前後の置き去りがあった。義務化されて変わっていない、それどころか増えている年もある。

理由として言われていることが、慣れてきて作業がルーティン化してしまったとか、ベテランの人ほど確認を怠りがちになり、ボタンを押すことに集中してしまっているのではないかといったことがある。

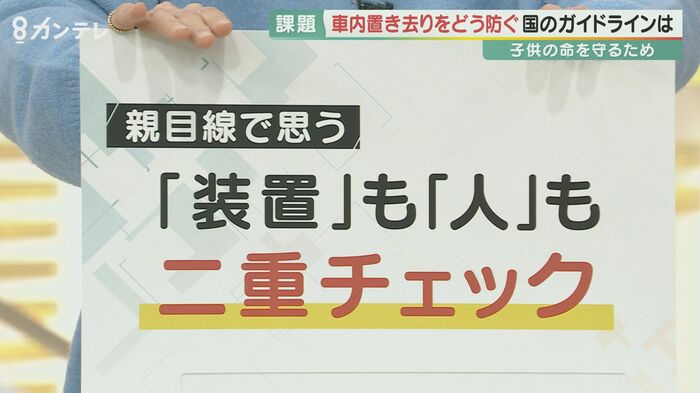

加藤さゆり記者:

取材して、また子供を育てる親の目線で思うことは、「“装置”も“人”も二重チェック」が大事、大原則だと思います。静岡で置き去りがあったときでも、園児の入園・退園をチェックするシステムはあったのですが、機能していなかったという事実がありました。先生たちも過剰な労働をしている中でやっている厳しい状況はあったと思いますし、そもそもシステムがあるからと過信してはいけないと言えるでしょう。親も預けたから大丈夫と安心していてはだめで、園と一緒に安全を確認する姿勢を取ってもらいたいと思います

(関西テレビ「報道ランナー」2023年2月16日放送)