日本人の20歳以下の10人に1人がかかっているというアトピー性皮膚炎。

そのかゆみの原因とかゆみを改善する化合物を、佐賀大学医学部の出原賢治教授らが突き止めたと発表した。

新薬の開発に有効な成分などについて、出原教授が詳しく解説する。

発見したかゆみの原因と、改善する“化合物”

ーーまず、アトピー性皮膚炎とは?

アトピー性皮膚炎は、寄生虫に対する免疫機能が働いてしまい、寄生虫が侵入してきたわけでもないのに、ダニや食物など体にとってそれほど有害でないものにも「大変だ!」と反応してしまう病気です。

ーー今回の発見の内容は?

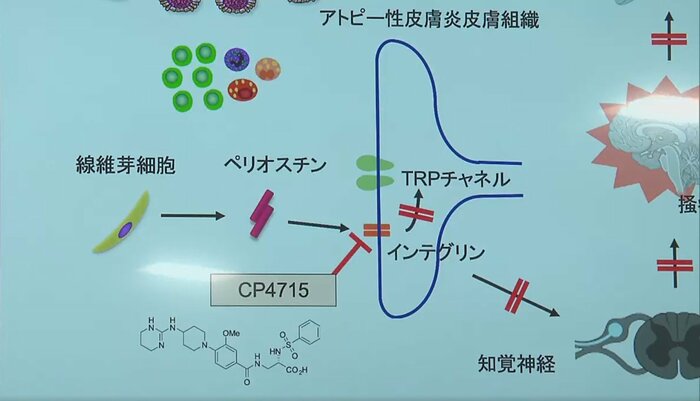

アトピー性皮膚炎の患者さんの皮膚組織では、様々なかゆみを引き起こす物質が産生されますが、その1つとしてペリオスチンという物質が存在します。

ペリオスチンというタンパク質が、直接知覚神経を刺激することで、かゆみの刺激が脳に伝わり、“かゆい”と認識して皮膚をひっかく行動を起こすというメカニズムを明らかにしました。

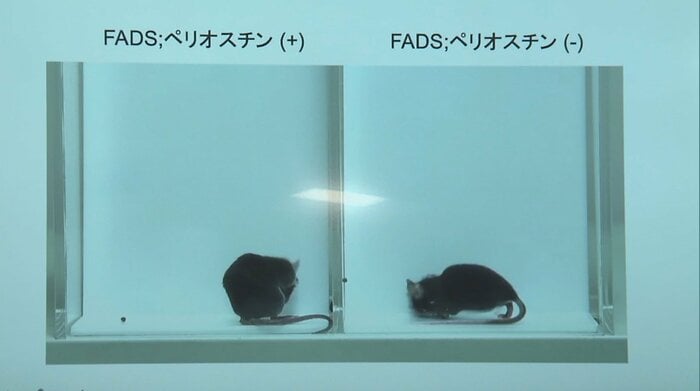

また、「CP4715」という化合物を投与すると、ペリオスチンの神経への結合を防ぎ、かゆみを感じなくなる。その結果、皮膚をひっかく行動も取らなくなることも明らかにしました。

今後、この「CP4715」がアトピー性皮膚炎のかゆみを治療する薬剤になる可能性があります。

かゆみの原因はペリオスチンの過剰生産

ペリオスチンというタンパク質の一種は、骨の発育に関係するもので、誰もが持っている。しかし、アトピー性皮膚炎の人の体内では作られすぎるため、かゆみの原因となっていると出原教授は指摘する。

ーーペリオスチンとはどういったもの?

ペリオスチンは、骨の組織を構築する我々の体にとって不可欠な作用を持っているタンパク質です。それがアトピー性皮膚炎など病的な状態になると、過剰に作られてしまうことが起こります。

ペリオスチンは、大人よりも成長期の子供の方がたくさん作られているのは事実ですが、それでもアトピー性皮膚炎の状態に比べればそれほどでもなく、アトピー性皮膚炎では格段な量になります。

出原教授は10年前に、ペリオスチンがアトピー性皮膚炎に重要な役割があることを発見したが、その時はかゆみとの関係は分かっていなかった。今回、かゆみを阻害する薬の開発も行う予定だが、なぜここまで時間がかかったのか。

「砂浜で砂金を見つける」ような作業

ーー今回の発見まで10年かかった理由は?

10年前の発見に比べての進歩として、まず1つは、かゆみの原因が明らかになったこと。

かゆみのメカニズムが分かってきたのは、たかだかこの20年ぐらいの話で、10年前にアトピー性皮膚炎の炎症にペリオスチンが重要であることを見つけた時点では、まだかゆみとの関連は全く分かっていませんでした。

そもそも、「かゆみがどうして起こるのか」ということ自体も、まだ分かり始めたばかりの段階だったので、そういった意味で10年かかってしまいました。

また、阻害する物質を見つけるというのは、言ってみれば、“砂浜の砂の中から砂金を見つける”ような作業ということで、なかなか大変な作業になってきます。

ーー今後の目標は?

「CP4715」という化合物が、動物モデルの中で実際にアトピー性皮膚炎のかゆみを抑える作用があることを明らかにできたので、これを患者さんに応用し、効果が確認できたら薬として承認されることが最大の務めだと思っています。

ーー現在はステロイド薬が主流?

ステロイドの外用薬は、長きに渡ってアトピー性皮膚炎の治療薬として用いられていて、基本的な薬であることは現在も変わっていません。

ただ、それではコントロールしにくいかゆみを持っている患者さんもいて、そういった患者さんに対してこの数年の間にいくつかの新薬が発売されています。

これらの新薬は、ある分子を標的として、ピンポイントに作用する薬です。

これらも非常に有効であることは間違いありません。

ただ今ある薬だけではすべての患者さんをカバーしきれない部分があります。

ですので、かゆみを引き起こす物質を解明し、阻害剤を開発して行くことで、選択肢が増え、治療のためのラインナップが揃ってくるということです。

家で使いやすい“塗り薬”開発へ

ーー薬はいつ頃の開発を目指す?

新薬の開発には、治験と呼ばれる様々な作業があります。

そのため2〜3年後に用意できるかというと、それはなかなか難しい。もう少し長いスパンが必要ですが、できるだけ短くなる努力は続けていきたいと思っています。

塗り薬を想定して開発を進めたいと考えていて、その理由の1つは、「CP4715」という化合物が持つ性質が塗り薬に適していること。

それと、いくつか新しい薬がここ数年で出ているといいましたが、その一部は注射薬です。

注射薬だと病院に行って打ってもらわないといけないので、患者さんが家で使いやすい塗り薬を提供できればと願っています。

また塗り薬のアドバンテージは、全身投与じゃなくて局所に塗れることなので、骨なども含めた全身的な影響というのは下げることができます。

30年近く、アレルギーの研究を行っているという出原教授。

そのモチベーションとなったのは、アトピーの症状で苦しむ自分の子供の姿だったという。

「私には息子がいるんですが、その息子もアトピー性皮膚炎になっていて、もう成人しましたが、アトピーが残っていて苦しんでいる姿を見てきました。その姿を患者さんに重ねて、少しでも進歩させることができればと、研究のモチベーションの1つになっていました」

“文明病”で社会問題

ーー今回研究が進展したことへの思いは?

よく「アトピー性皮膚炎は命を落とす病気ではない」と言われますが、かゆみは非常に不快で、日常生活を送っていく上で苦労します。

特に子供の場合、夜掻きむしってしまい、眠ることもできない悲惨な病気と言えます。単に命を落とすかどうかだけではなく、困っている患者さんがたくさんいて、日常生活のQOLが低下してしまうという意味で、やはりアトピー性皮膚炎は深刻な病気だと思います。

アトピー性皮膚炎を含めたアレルギー疾患の特徴は、“文明病”とも呼ばれていて、文明が進むほど患者さんの数も増えている。現在もアトピー性皮膚炎の患者数は増加傾向にあり、ある種社会問題化している疾患です。

アレルギー疾患を撲滅するための対策を立てることは、法律にもなっているくらいで、そこに重点を置いて研究を進めることは重要だと思っています。

苦しんでる患者さんのお役に立てるような研究が出来ればと思っています。