W杯日本代表・吉田選手が明かしたのは

年末は、赤い羽根共同募金など、寄付活動を目にする機会も多い。12月1日から始まった「寄付月間」。そのキックオフイベントには、FIFAサッカーワールドカップ日本代表キャプテンの吉田麻也選手が動画メッセージを寄せ、協力を呼びかけた。

吉田選手は、イングランドプレミアリーグのサウサンプトンに所属していた際、「地域のコミュニティーに対して、何か自分が恩返しを」と思い立ち、地域の社会貢献のため、給与の1%をチームの基金に、寄付をしていたという。

コロナでは若者ほど寄付率高く

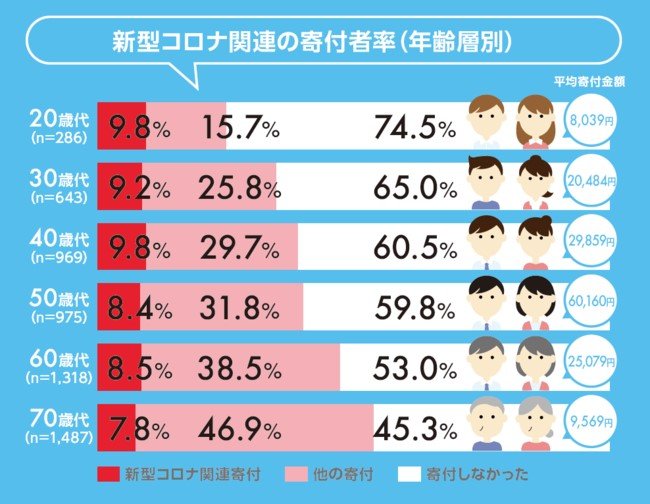

コロナ禍の3年間、私たちの生活は様々に変化した。実は、寄付にも、その影響が出ているという。NPO法人「日本ファンドレイジング協会」によると、通常、寄付をしたことがある人の割合(寄付者率)は、年代が上がるにつれて、高くなるそうだ。

しかし、新型コロナ関連寄付については、この傾向が“逆転”。年代別に見ると、20代9.8%、30代9.2%、40代9.8%に対して、50代が8.4%、60代8.5%、70代7.8%となっている。この傾向は世界的に共通しているという。

寄付は推し活!?

「寄付月間」のオンラインイベントに参加したZ世代からは、「自分の彼女もすごく推し活をしている」「Z世代も月に2万円くらい推し活に使うというデータがある」「推し活は応援商品。見方を変えれば寄付」との声が聞かれたという。

自分の”お気に入り”を応援する、いわゆる「推し活」が根付いているZ世代とっては、「寄付」=「応援する」方法の一つとして、より身近に捉えられているのかもしれない。

「返礼品なし」ふるさと納税も増加

総務省によると、2021年度のふるさと納税による寄付額は8302億円で、前年度から23%増え2年連続で過去最高を更新。「ふるさとチョイス」の運営会社が、ふるさと納税をしたことのある全国約1100人を対象に調査したところ、お礼の品を選ばずに、寄付金だけを送る形のふるさと納税について、26.8%が「利用経験あり」と回答したという。

この「返礼品なし」の経験者は、20代が5割以上、30代で3割以上にのぼるという。これに対して、50代は1割弱にとどまるとのこと。運営会社は「年代差が大きく、若い世代を中心に広まっている」と指摘する。

また、「返礼品なし」のキッカケについては、およそ6割が「自治体の特定の取り組みに共感したから」と回答。「共感型の寄付」が増えていることもコロナの特徴だという。

コロナで寄付先「自分で選ぶ」

日本ファンドレイジング協会の小川愛事務局長によると、コロナ禍前の寄付の特徴としては、「災害の被災地・被災者」などを支援する目的が多かったという。ところが、コロナを経験したことで、「近くの飲食店がつぶれそうだから利用しよう」「お世話になった病院の医療従事者が大変だから寄付しよう」など、「自分の身近なところに寄付をする行動」が増えたそうだ。

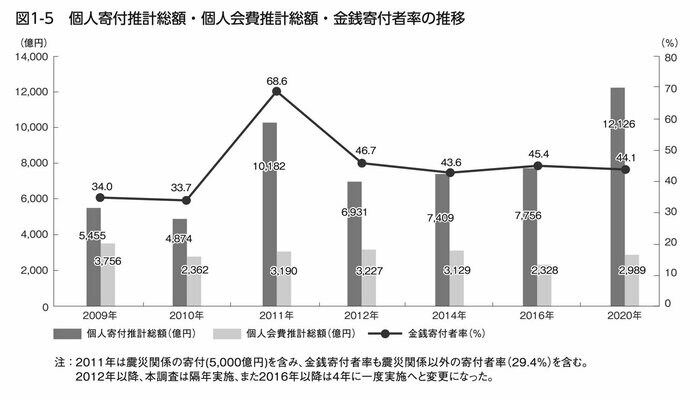

しかし、「寄付行為」自体は、まだまだ、日本で広がっているとは言えないとのこと。 ふるさと納税は伸びているものの、個人の寄付にについては、東日本大震災の年を除けば、あまり増えてはいないという。

小川事務局長は、「日本では寄付が文化として、まだまだ根付いていないことが大きい」と指摘しする。その上で、寄付を受けた団体が、その寄付によって、何ができて、社会にどう影響を与えたのか、寄付をした人に分かりやすく伝えていくことが重要だと訴えている。 日本に寄付が根付くのか。若者の動向と、寄付を受けた側の発信力が、そのカギを握っている。

(フジテレビ社会部・小川美那)