アルゼンチンの優勝で幕を閉じた2022 FIFAワールドカップ。

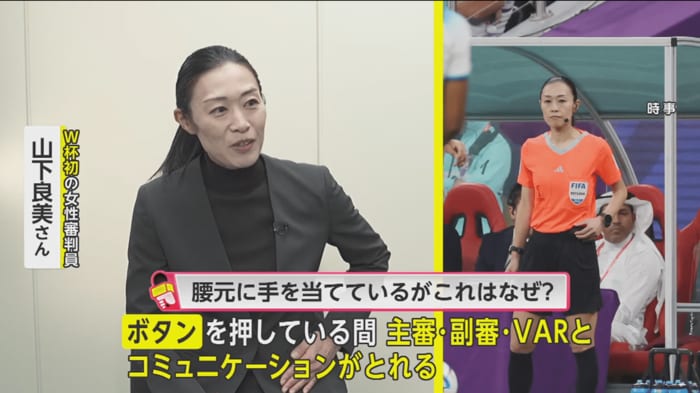

大会では史上初の女性審判員6人が選出され、そのうちの1人となった国際審判員の山下良美さんは、6試合で第4の審判員を担当した。

選手交代やロスタイムの長さを全体に伝えるなどの役割を担った山下審判員に、現地での様子やピッチ上での審判団とのやりとり、また日本中の子供や女性に伝えたいことなどについて語った。

“炎、風、歓声”体中で大会を感じた

――山下さんは今大会6試合に第4審判として出場されましたが、今振り返って、一番印象に残っていることはどんなことですか?

最初にピッチに足を踏み入れる時はやはり印象深いです。

ベルギー対カナダ戦で、体中で大会を感じるというか、入場の時には炎が上がる熱さと、スタジアムの涼しい風、声もそうですけど体に伝わってくる振動のようなものを感じたり、いろいろな感覚を使って、「これをもっと味わいたい」という気持ちになりました。

もちろん緊張感もありましたけど、それ以上にいろいろな想いとか感覚みたいなものが上回ったような気がします。

――選手や監督とのコミュニケーションは基本英語ですよね?

そうですね、基本的には英語です。

私が一緒に担当した審判員の中にはスペイン語を主に使っている国の方もいたので、私以外はスペイン語という時もありましたが、なんとなくやっぱり試合のことなので、何言ってるか分かるんです。

勿論、必要な時には英語を使ってコミュニケーションをとってましたし、選手であったり監督やコーチとは、メッセージさえ伝えられれば言葉が伝わらなくても大丈夫な時があるので、顔とかジェスチャー、笛もあるので、言葉以外にもそれらすべてを使ってコミュニケーションをとってます。

――言葉じゃないメッセージの伝え方は、何を意識されていますか?

例えば、次同じようなことがあったらイエローカードを出さなくちゃいけないファールがあったとしたら、なるべくカードは出したくないので、予防できるように笛に思いを乗せて強く吹いて選手に伝えたり、ジェスチャーで伝えたりということをします。

主審、副審、VARとコミュニケーション

――山下さんが担当された第4審判は、アディショナルタイム計測や、選手交代の知らせだったと思いますが、腰元にボタンが付いていたと聞きましたが、どういったものですか?

私は腰にボタンを付けているんですけど、ボタンを押している間は主審、副審、VARとコミュニケーションがとれるので、聞くのはずっと聞こえていますが、私が発信する時はボタンを押していました。

例えば、目の前でファールがあれば、ボタンを押して「ファール、ファール、ファール」と言いますし、そこで自分がイエローカードだと思えば、「イエロー、イエロー、イエロー」と言ったりします。

主審がすべて見えているわけではないので、主審の背後で誰か倒れたときには、それを見ていた審判員が「ただの接触でファールではないよ」と伝えたりします。

私はそれ以外にも鼓舞する時に使います。「この時間集中しよう」とか自分のためなんだけど周りを巻き込んで、「ここ気を付けよう」とか、「ロングボール多くなってくるかもしれないね」とか、口に出して言うことで共有します。

――いろんな情報が錯綜して混乱しませんか?

フィールド上では、審判員4人でより良いゲームになるように協力して、チームワークで審判しています。

そのためにも試合前には打ち合わせをして、こんな声が欲しいとか、このチームはこういうことがあるかもしれないとか話し合います。準備したものしか試合中は出せないので、いかに準備して臨むかが本当に大事だと思います。

審判団用のチームアナリストが分析

大会中の審判団の試合割り振りは、2日ほど前に決まる。

わずか2日の準備期間をサポートするのは、審判団専属の分析チームとフィットネスインストラクターだと山下さんは話す。

――2日前に審判員の割り当て試合が決まって、そこからどう準備するんですか?

女子のW杯もそうでしたが、チームアナリストが審判団用に来ていて、その方たちがミーティングを開いて、システムからチームの特徴などを教えてくれます。

例えば、コーナーキックの時にはゾーンでマークするからこんなことが起こるかもしれない、この選手はこういうプレーが多いなど。

もちろん100%一緒じゃないですけども、その情報があったからこそ準備できたなど良い方向に働いていると思います。

また、大会中は審判団用のフィットネスインストラクターが個々のスケジュールにあわせたトレーニングメニューを考案するなど、管理が行き届いていたという。

――試合前はどういった準備をするんですか?

大会中はフィットネスのインストラクターがそれぞれのスケジュールに合わせて、この審判員は昨日試合をしたから今日はこのメニューなどと個々に合わせて決めていたので、私としてはとても楽について行くだけでした。

試合展開にもよりますが、だいたい10~13キロ試合中は走るので、より良いポジションから見ないと正しい判定はできないので、そのためにできることはやっぱりしたいです。

ピッチ上で女性を意識することはない

今大会は、フランスのフラパールさん(39)が女性初の主審を務めたが、男性ばかりのピッチ上に立つことについて、山下審判員は「何も意識しない」と話す。

――男性ばかりのピッチ上に女性として立つ時に意識していることはありますか?

何も意識してないです。

一緒に組む審判団も、意識させられるようなことは何もないし、意識しないようにしようとも思っていないです。

選手の理解も、チームの理解も、見ている方たちの理解もありますし、まさにそれがあるからこそだと思います。

――ドイツ対コスタリカの試合では、フランスのフラパールさんが主審を務め、副審の2人も女性でしたが、どんな思いですか?

嬉しくて3人に「おめでとう」と伝え、本当にいつも通り「頑張って」と言いました。

試合前は緊張感もあり、なかなか安心した顔が見れなかったんですけど、終わってホテルに帰ってきたら本当に良い顔で、幸せが伝わってきて、私も幸せになりました。

大会期間中は女性6人の審判員でたくさん話をして、絆を感じました。

自分よりも強い気持ちを持って審判しているんだと感じる場面がたくさんあって本当に刺激を受けました。

――今後、W杯の舞台で主審に挑戦したいという思いはありますか?

W杯は素晴らしい舞台なので、もちろんすべての審判員が目指していると思いますし、その1人として私も目指していますが、私は目の前のことをどんどん積み上げていったので、そこは変わらず、目の前の試合だけを見て行きたいと思っています。

可能性は広がっている

理想とする審判像に向かって努力を重ねたからこそたどり着けた舞台。

山下さんは、「限界が無いということを自分自身で知った、可能性はどんどん広がっている」と明かす。

――今大会を経験して伝えたいことはどんなことですか?

フィールドに立ったことで、サッカーの素晴らしさを大会を通じて感じました。

審判員としてサッカーの魅力を最大限引き出すことを目標にしていますが、それが間違っていないなと思いました。女性審判員が男子W杯に参加したことで、今後につながってほしいと願っています。

女性が主審を担う姿を見て、小さい子が「自分も目指したい」と思ったり、サッカーには審判だけでなくいろいろな仕事があるので、「男性ばかりのところだから無理」と思うのではなく、目指せる気持ちを少しでも持っていただけたら嬉しいです。

私自身もW杯を目指せるとは思っていなかったので、限界が無いということを自分自身で知り、可能性はどんどん広がっていると思いました。

この機会を継続していかなきゃいけない、失敗するわけにはいかないというプレッシャーや責任は感じますが、プレッシャーや責任を負える立場というのは嬉しいことだと思うので、そういう気持ちに変えていきたいと思います。